声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

东北抗联的历史,是中国抗日战争中最悲壮的一页。

这里没有后方补给,没有战略纵深,有的只是冰天雪地里的生死较量。

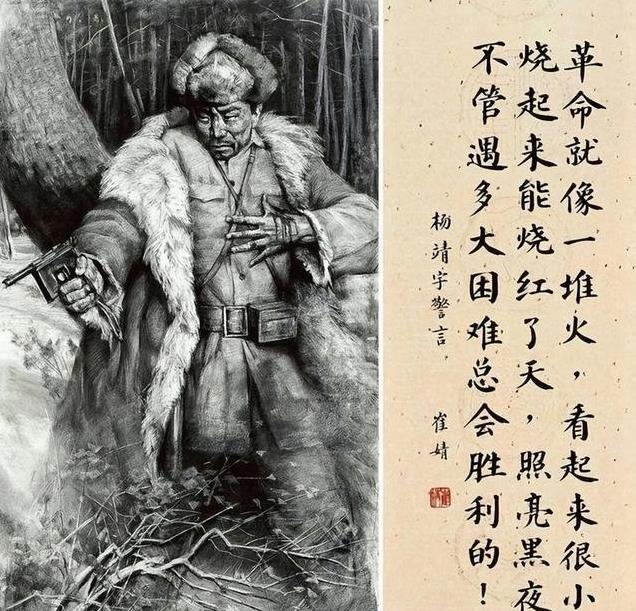

杨靖宇,这位铁骨铮铮的抗联将领,曾率领战士们在白山黑水间与日军周旋,创造了辉煌战绩。

然而,到了抗战后期,抗联的处境却急转直下,甚至到了几乎全军覆没的边缘。

这支曾经英勇无畏的部队,为什么会陷入如此困境?

事情要从头说起。

九一八事变后,东北迅速沦陷,三十万东北军撤入关内,留下的是真空般的防线。

而日本人可不是佛系侵略者,他们迅速在东北建立政权,扶植伪满洲国,把整个东北变成了自己的资源基地。

面对如此局面,原本分散的义勇军、游击队逐渐整合,抗联在1935年正式成立,成为东北抗日的中坚力量。

最鼎盛时,抗联兵力接近三万人,分布在东三省各地,战斗力不可小觑。

然而,辉煌总是短暂的,随着时间推移,抗联陷入了越来越不利的局面。

首先,兵力分散,难成合力。

三万人的队伍听起来不少,但分布在广袤的东北大地上,平均到每个游击区,可能也就几百人,甚至更少。

这种零散作战方式,在早期确实有效,能打击日军的补给线,袭扰敌人据点。

但当日军调整策略,加强剿灭力度时,这种小规模部队就显得势单力薄。

杨靖宇曾两次组织西征,试图打通与关内红军的联系,但因为兵力不足,最终未能成功。

其次,日军的“人圈”政策,断了抗联的后路。

游击战为什么能打下去?靠的是群众基础,老百姓愿意提供粮食、情报,游击队才能在敌后生存。

但日军也不傻,他们采取“人圈”政策,把老百姓集中到封闭的村落,不让他们接触抗联。

这样一来,抗联不仅失去了物资来源,还失去了最重要的情报支持。

战士们长期在深山老林里活动,缺粮、缺药,甚至连御寒的衣物都成问题。

冬天里,有人饿死、有人冻死,队伍越来越小,生存变得异常艰难。

再者,叛徒成了抗联最大的威胁。

战争最怕的不是强敌,而是内部瓦解。

抗联的生存环境极端恶劣,很多人熬不住,选择投降。

而一旦有人叛变,抗联的行动就完全暴露在日军面前。

杨靖宇最后的战斗,就是因为叛徒出卖,导致他孤身一人被围困在深山之中。

更让人愤怒的是,日军剖开他的遗体,发现他的胃里竟然只有树皮和棉絮,没有一粒粮食——这才是真正的铁骨铮铮。

而且,日军对东北的控制越来越严密。

相比于关内的战场,东北是日军的战略后方,他们不惜一切代价确保这里的稳定。

为了彻底剿灭抗联,日军投入大量精锐部队,不断清剿游击队,甚至出动飞机轰炸抗联藏身的山林。

面对如此强大的攻势,抗联的损失越来越大,最终不得不撤入苏联境内整训,等待时机反攻。

有人说,抗联的失败是必然的,因为他们在最恶劣的环境下,面对最强大的敌人,却没有足够的资源和支援。

但也有人说,抗联没有失败,因为他们用血与生命,为东北的抗日斗争撑起了一片天。

他们的坚持,让日军始终无法彻底控制东北。

他们的牺牲,成为后来苏联红军和八路军反攻东北的铺垫。

历史不会忘记这些在冰雪中浴血奋战的英雄,他们的故事,值得被铭记。

伟大的杨靖宇将军,以少量人马牵制了众多倭寇。