蒋介石有写日记的习惯,从1915年到1972年,57年从未间断。

自败退台湾后,蒋介石还开发了三本新的反思录,分别为:每周反思、每月反思以及每年反思,誓要沉痛总结自己在大陆失败的原因。

蒋介石在反思录中罗列出13条自己失败的原因,不出所料,都是别人耽误了他,并没有把自己的过失客观分析一遍。

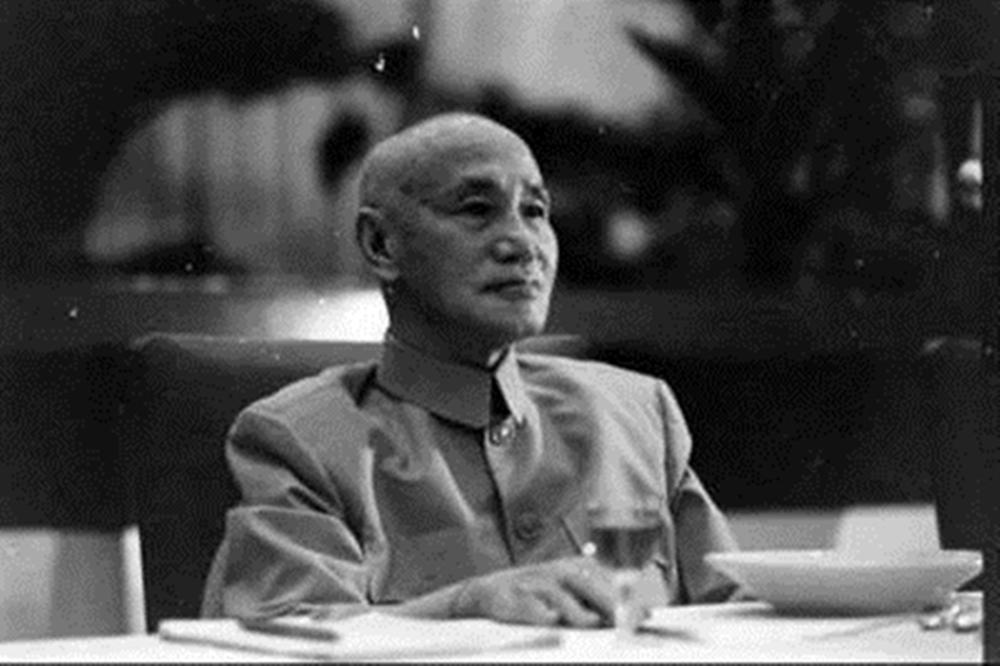

蒋介石

即便在其晚年,他依旧不承认自己败给了毛主席,到死还是一副“天要亡我,非战之罪”的样子。

然而,蒋介石在这三本反思录中,都不约而同地怒骂过两个人,称呼此二人为“阴毒之人”。

他认为导致失败的最主要原因都是这两个人害的,可以说蒋介石到死都没有原谅这两个人。

中国通马歇尔第一个人就是美国人乔治·卡特利特·马歇尔,此人与蒋介石有着密切的关系!

乔治·卡特利特·马歇尔

1939年9月1日是一个特殊的日子,纳粹德国选择在这一天闪击波兰。

与此同时,大洋彼岸的美国,总统罗斯福在同一天任命马歇尔为陆军参谋长,暂领上将军衔。

这位随着二战到来上任的马歇尔,即将成为搅动世界格局的风云人物。

他相继参与制定了西西里战役、北非战役、诺曼底登陆等一系列决定二战走向的关键性战役,是罗斯福总统的得力助手。

并凭借卓著的功勋于1944年12月晋升为美国陆军五星上将,成为与麦克阿瑟等人齐名的二战名将。但是他比麦克阿瑟更加了解中国!

乔治·卡特利特·马歇尔

马歇尔毕业于弗吉尼亚军事学院,青年时曾两度到菲律宾服役,因此对亚洲的情况了解较为全面。

一战期间曾任驻华美军第15步兵团军官,在此期间他展现出惊人的语言天赋:

他利用业余时间无师自通自学了汉语,并成为一名地道的中国通。此后,他在国内步步高升,深得罗斯福总统的信任。

1945年,随着纳粹德国和日本帝国主义相继投降,二战以同盟国的完胜告终。

眼看大局已定,六十有五的马歇尔写了一封辞职信给时任美国总统杜鲁门,表示自己年事已高,希望国家能够准许自己告老还乡,把剩余的时间用来陪伴家人。

至于自己的陆军参谋长一职,马歇尔表示艾森豪威尔将军是不二人选,他很乐意推荐这位自己一手提拔的优秀将领,来接替这个无比重要的岗位。

艾森豪威尔

当年11月,总统杜鲁门专门在白宫为马歇尔组织了隆重的欢送仪式。

在杜鲁门亲自宣读了嘉奖令后,马歇尔正式宣告退役。

欢送马歇尔的告别派对上,杜鲁门拍着马歇尔的肩膀说道:

“回去吧,享受乡村生活,我们再也不会打搅你了我的老伙计。”

然而杜鲁门的话只有10天的有效期,仅仅10天过后,刚刚回到家乡的马歇尔就接到了一通电话。

当天拿起电话听筒那头就传来了一个熟悉无比的声音:

“嘿,我的老伙计,愿意去一趟中国吗?”

美国的小心思杜鲁门为何在这个时候找马歇尔呢?

答案就是中国即将要变天了。

1945年年底,随着日本投降,蒋介石的个人声望达到顶点。

极度膨胀的蒋介石下定决心将要用武力手段尽快统一中国,进而实现个人的独裁统治。

当时坐拥四百多万兵力的国军,对只有一百多万兵力的共军极度轻蔑,蒋介石大言不惭地表示自己计划在半年内结束内战,完成统一中国之大业,实现先总理之遗志。

但是,这种思路并没有得到华盛顿方面的认可。

在美国人看来,能用和平方式解决的问题就不要动武了,因为一旦中国内战爆发,美国的在华利益或多或少会受到损失。

因此美国希望蒋介石能够坐到谈判桌前,和毛主席谈一谈,学习西方的民主经验在中国建立一个联合政府,成立军事共同管理委员会,尽量避免内战。

然而蒋介石此时睥睨天下,自以为是深得民心的最高领袖,自然听不进美国人的苦劝。

无奈之下杜鲁门总统只能劳烦中国通马歇尔辛苦一趟,去到中国做一回“和事佬”,为双方牵线搭桥,创造和平谈判的机会。

左起:马歇尔、宋美龄、蒋介石

马歇尔见到蒋介石后传达了白宫的态度,并告知蒋介石他将主持双方的军事谈判。

与此同时,马歇尔开门见山提出的两个要求令蒋介石极其恼火。

第一个马歇尔提出美军在华开支全部由国民政府买单,老蒋是个小心眼,一看美国人这样占便宜,内心自然极度不爽快。

第二个要求要求由美国掌控中国租借法案的支配权,这样即便开战,美国也可以尽可能降低自己在华利益的损失。

但是这一点直接冒犯了主权,蒋介石敢怒不敢言,只能忍气吞声。

在马歇尔的周旋下,毛主席亲自飞赴重庆展开谈判,国共双方初步达成了停战协议,这就是著名的《双十协定》,马歇尔确实在这段时间内做出了不少的成绩。

右起:毛泽东、王世杰、张群、蒋介石、蒋经国,左一为美国驻华大使赫尔利

然而蒋介石很快单方面撕毁和平协定,一意孤行要发动内战。

这与马歇尔建立联合政府的主张背道而驰,为此马歇尔也对蒋介石极度失望。

马歇尔多次苦劝蒋介石不要冲动,蒋介石为此在日记中痛斥马歇尔“通共”,认为他偏袒解放军,根本就是在“捣糨糊”。

马歇尔得知蒋介石把他苦心提出的方案称为“亡国之法”后,彻底放弃了蒋介石。

他随即宣布自己“调停失败”,并飞回了华盛顿,游说总统杜鲁门减少对蒋介石的扶持力度,转而在中国寻找新的代理人。

马歇尔一走,蒋介石有种如释重负的感觉,立马全面发动内战。

晚年的蒋介石认为,就是马歇尔在杜鲁门面前诋毁自己,导致内战后期,国军得不到美国的有力援助,致使战场上一溃千里。

因此,他恨马歇尔恨得咬牙切齿,认为自己“陷入绝境,全拜阴毒马歇尔所赐!”

由此马歇尔成为蒋介石每一本反思录中出现频率最高的“罪人”之一,即便马歇尔去世后,老蒋还是不遗余力地在日记本中换着花样骂他。

桂系领袖李宗仁这第二位蒋介石最为痛恨的人物,便是美国抛弃蒋介石之后物色的新代理人,也是蒋介石的结拜好兄弟李宗仁。

李宗仁

李宗仁的一生同样堪称传奇,他是国民党陆军一级上将、桂系军阀的领袖,也曾一度出任中华民国的代总统,晚年更是重返大陆,受到毛主席等人的热切接待。

1891年8月,李宗仁出生在广西桂林,他早年的生活轨迹基本都在广西,凭借着军功一步步晋升,并逐渐赢得孙中山先生的赏识。

蒋介石和李宗仁的第一次见面是在1926年的7月。

当时李宗仁从广西率军东出,到广州参加轰轰烈烈的北伐战争。

此时蒋介石凭借击败陈炯明叛变的军功,而成为广东炙手可热的军界人物,任国民革命军总司令。

听说李宗仁前来,蒋介石亲自前往迎接,与李宗仁一阵寒暄,搞得李宗仁很不好意思。

但是李宗仁眼光很独到,他在回忆二人第一次见面时曾说,蒋介石皮笑肉不笑,看似和善,其实给人一种刻薄严厉之感。

蒋介石与李宗仁

这句话用来评价蒋介石是十分恰当的,但在当时,蒋介石并没有对李宗仁产生恨意,相反,此时的蒋介石内心十分想要拉拢李宗仁。

蒋介石的算盘打得很清楚,李宗仁手中的这支桂系军队十分能打,如果把李宗仁笼络到麾下,自己的实力就会进一步壮大。

于是,蒋介石热情地把李宗仁拉到办公室,装作不经意地问道:

“德邻兄贵庚啊?”

李宗仁脱口而出自己是光绪十七年生人。

蒋介石立马从抽屉里掏出早已准备好的结拜帖,表示自己年长3岁,想要和李宗仁义结金兰,从此兄弟相称,肝胆相照。

李宗仁一下子感到十分尴尬,可是又不好意思拒绝,只能成了蒋介石的义弟。

然而,二人的关系几乎和“义”无关,毕竟蒋介石作为成熟的政治投机者,只看中“利”字。

因此,李宗仁在他眼中从来就不是真正的手足,而是利用和控制的对象。

牢牢攥住桂系势力后,蒋介石独裁的野心逐渐膨胀,尤其是在孙中山先生去世后,国民政府分裂成南京政府和武汉政府。

蒋介石电令李宗仁出兵震慑武汉方面的势力,眼看北伐革命尚未成功,蒋介石就要发动内战,李宗仁立即拒绝了蒋介石的要求。

他以民族大义劝说蒋介石不要采取军事手段,否则会被国人所抛弃。

就此,蒋介石与李宗仁结下梁子,蒋介石意识到李宗仁并不是任人摆布的主儿。

而李宗仁为了避免与蒋介石之间矛盾的进一步激化,只能把指挥权交给心腹,自己托病跑到香港避避风头。

令李宗仁万万没有想到的是,蒋介石依旧不依不饶,他一方面持续给桂军施压,要求出兵;

另一方面派出特务潜入香港,要把李宗仁揪出来。

李宗仁无奈干脆逃亡法属殖民地避难,结果蒋介石以断交为要挟逼迫法国政府交出李宗仁。事态发展到这一步,二人的关系基本宣告破裂。

结拜兄弟终反目西安事变爆发后,蒋介石也明白了单打独斗没有用,他需要更多的人脉,多一个对手不如多一个帮手,所以选择和李宗仁和解。

李宗仁于1937年10月被蒋介石任命为第五战区司令长官,驻军徐州。

蒋介石这一招十分歹毒,徐州市四战之地,是日军必定会派主力争夺的战场。

派李宗仁到徐州可以让桂系与日寇血拼,进而两败俱伤。

令蒋介石做梦都没有想到的是,李宗仁和他的桂系实在能打。

自1938年3月16日起,李宗仁率部与日军5万主力血战一月有余,歼敌一万余人,史称“台儿庄大捷”。

这下蒋介石喜忧参半,虽然战场上国军取得了胜利,但是李宗仁凭借战功一下子成了抗日英雄。

此后,李宗仁坚定主张枪口一致对外精诚抗日,这与“攘外必先安”的蒋介石背道而驰。蒋介石由此更加忌惮李宗仁。

此后,李宗仁相继参加了武汉会战、随枣会战、豫南会战等战役,成为国军中赫赫有名的抗日名将,蒋介石“借刀杀人”的计划始终没能得逞。

解放战争期间,随着国军兵败如山倒,桂系开始有目的地保存实力,避免与解放军起正面冲突。

蒋介石对此十分气愤,认为桂系“磨洋工”导致己方的战斗力大打折扣,李宗仁坐视党国灭亡。

1949年初,迫于各方压力的蒋介石宣布下野,李宗仁成为代总统。他派人与共产党商议和谈事宜。然而蒋介石坐不住了。

蒋介石深耕政坛几十年,人脉还是在的,他到处给企图同共产党和谈的李宗仁下绊子。

最终历史没有给李宗仁足够的时间,人民解放军在“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”的嘱托下一路风卷残云,扫清了大江两岸。

当年年底,李宗仁赖以自保的桂系军队被解放军成建制消灭,李宗仁随即从南宁飞赴香港,旋即又流亡美国。

1956年至1965年的十年间,李宗仁愈发思念故土,怀有落叶归根的乡愁。

他先后五次派出自己的心腹程思远,从美国飞赴北京晋谒周恩来总理,提出归国的请求。

最终,1965年7月,李宗仁突破重重阻碍,历经千山万水回到了阔别16年的祖国,受到毛主席、周总理等领导人的热情接待。

海峡对岸的蒋介石听闻这个消息后气得破口大骂,称李宗仁是党内最大的叛徒,是导致自己失败的罪魁祸首。

晚年的蒋介石愈发疑神疑鬼,他甚至怀疑李宗仁就是共产党员,是潜伏在自己身边的最大间谍。

其实,这一切纯粹是老蒋多虑了,李宗仁归国显然是认清了形势后的正确选择,是回归到了人民的阵营中。

1966年国庆,李宗仁受邀登上天安门城楼观看庆典,他老泪纵横,为自己曾经对内战犯下的过错感到无限悔恨。

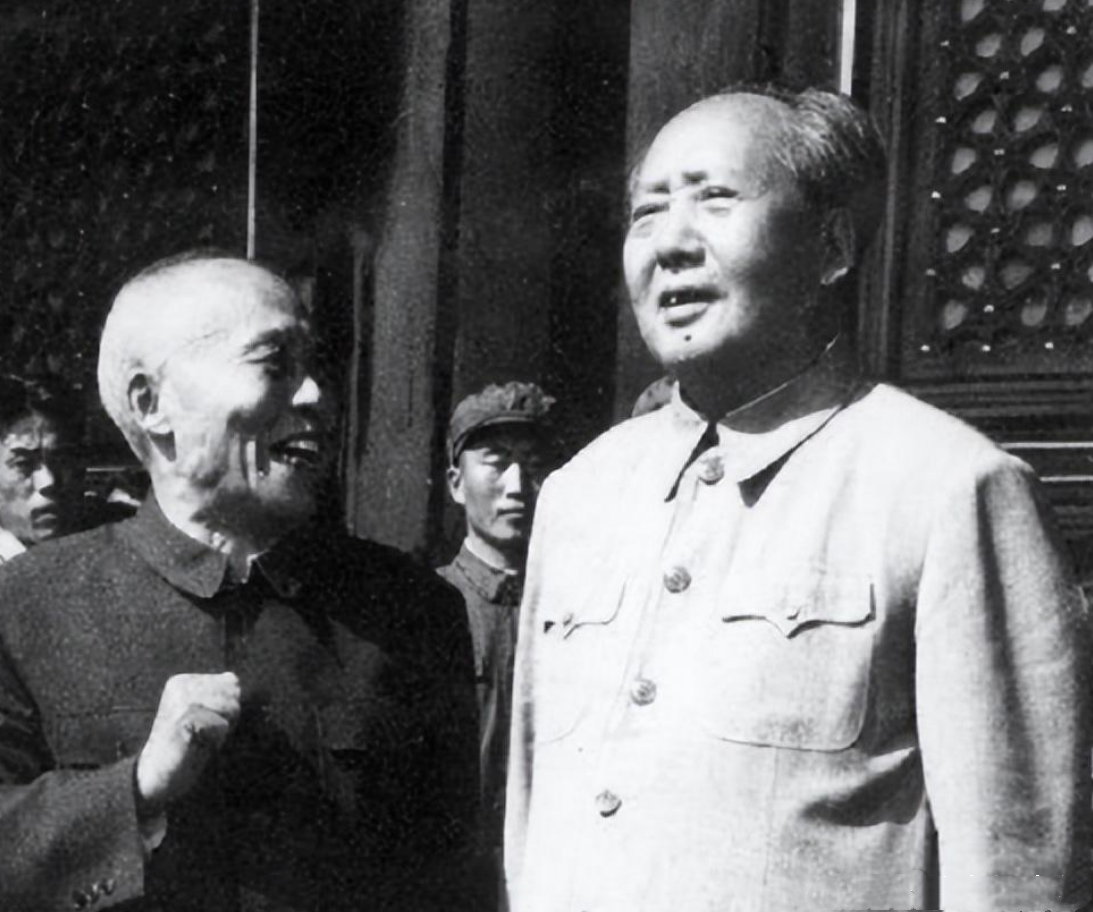

毛主席与李宗仁在天安门城楼

值得一提的是,周恩来总理曾专门介绍爱新觉罗·溥仪和李宗仁见面,一个是末代皇帝,一个是民国代总统,二人在新中国的土地上握手也是历史的一个特殊瞬间。

1969年1月,李宗仁因直肠癌在北京去世,享年69岁。

周总理曾这样给李宗仁盖棺定论:

李宗仁一生做过两件好事:一件是血战台儿庄,一件是归国。

结语马歇尔也好,李宗仁也罢,他们都是历史不可分割的组成部分,也不是决定历史走向的指挥棒。

蒋介石虽然至死不承认自己败给了毛主席,并拎出了马歇尔和李宗仁给自己洗脱罪名。

但是历史是公平的,人民是清醒的,孰优孰劣,其罪在谁?相信每一个人心中都早已有了一个清醒的答案。