戏子误国?明星集体翻车背后的社会镜像

流量狂欢时代的身份迷失

2025年春节档的烟花尚未散尽,娱乐圈接连爆发的四起明星违法事件,将公众视线从影院银幕拽回现实法庭。

吕相宜从女团甜妹沦为赌场老板的魔幻转身,李明德醉酒砸车后的索赔闹剧,崔漫莉直播吹嘘肇事逃逸的荒诞表演,王大陆精心策划的逃兵役戏码,这些看似孤立的事件,实则构成了一幅完整的行业生态图谱。

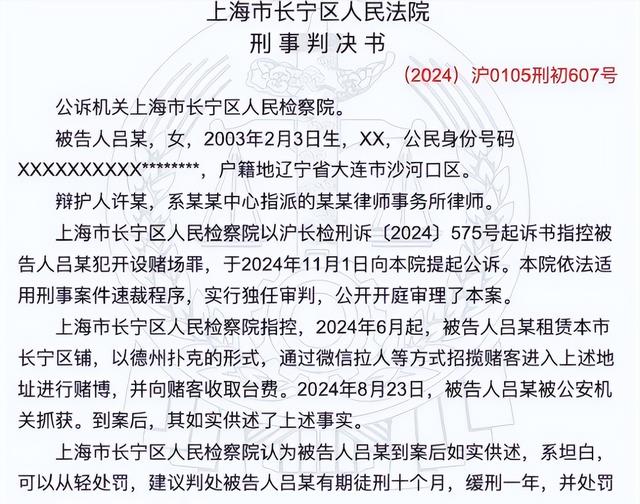

在SNH48经历八年沉浮的吕相宜,其开设赌场的商业决策绝非一时冲动。

据中国演出行业协会2024年度报告显示,腰部偶像年收入中位数仅8.3万元,近七成从业者月收入不足五千。

这种生存压力与韩国娱乐产业研究机构KOFICE的调研结果惊人相似——韩国练习生转行灰色产业的比例高达22%。

当我们批判吕相宜的违法行径时,或许更应反思偶像工业化生产体系中的畸形薪酬结构。

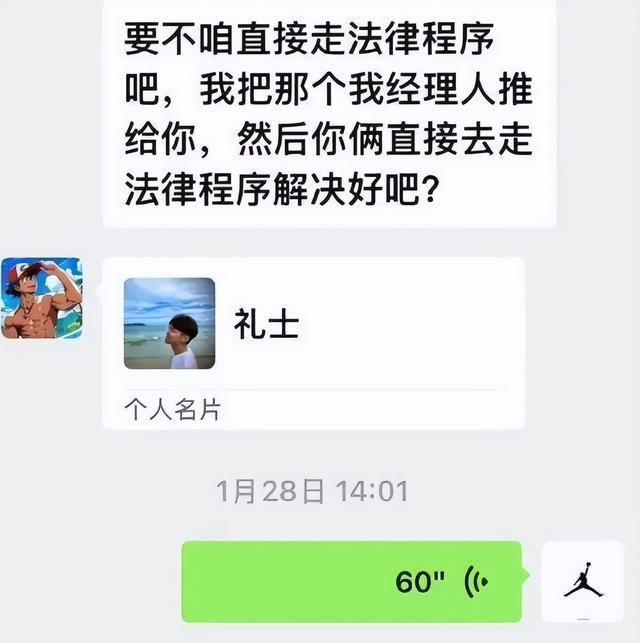

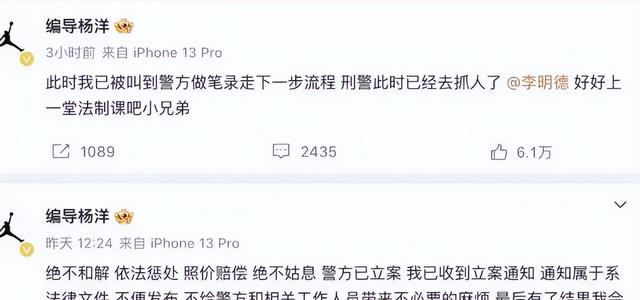

李明德事件折射出更复杂的行业病症。

这位参演过12部影视作品的演员,微博粉丝量在维权风波中实现从50万到1200万的爆炸式增长。

当流量成为硬通货,部分艺人开始主动制造冲突,将社交媒体变成行为艺术舞台。

虚拟人设与现实行为的割裂

这种集体窥私欲催生的内容异化,正在重塑艺人的道德边界认知。

王大陆逃兵役事件则撕开了明星特权的最后遮羞布。

台防务部门数据显示,近五年艺人成功申请兵役缓征的比例从12%飙升至37%,其中医学证明造假占比达64%。

当社会责任成为可交易商品,明星作为公众人物的示范效应正在全面瓦解。

加州大学伯克利分校心理学团队的研究表明,长期处于聚光灯下的艺人,其现实感会随着社交媒体使用时长呈现指数级衰退。

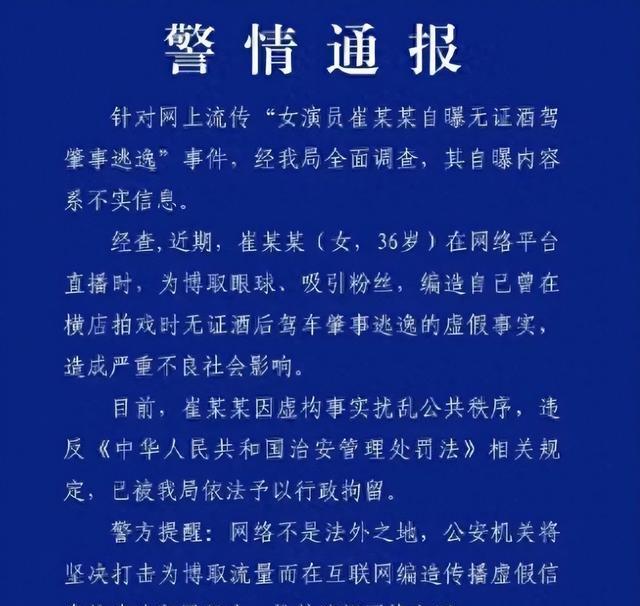

当点赞数成为价值坐标,法律底线就容易异化为可调节的参数——这正是吕相宜从容布置赌场监控,崔漫莉对着镜头夸耀逃逸经历的心理机制。

监管利剑与行业自救的双重奏

面对持续发酵的明星违法潮,北京朝阳警方在2025年春节期间的雷霆行动具有标志性意义。

专项行动中查处的12起文娱圈案件,较去年同期增长300%,显示监管层已从个案处理转向系统治理。

行业内部的自净机制也在悄然形成。

横店影视基地在事发后立即宣布,对涉案艺人参与项目进行全面审查,这与其说是危机公关,不如视为产业升级的必然选择。

据统计,2024年影视项目因艺人劣迹导致的平均损失达4200万元,较三年前增长170%。

资本市场的倒逼效应,正在催生更严格的从业准入门槛。

粉丝经济的转型或许是最具革命性的变化。

这种觉醒与《2025中国Z世代文化消费报告》的数据不谋而合——18-25岁群体中,因艺人道德问题主动脱粉的比例从2020年的11%跃升至39%。

集体焦虑下的价值重构

这些违法事件犹如多棱镜,折射出整个社会的精神阵痛。

当这样的社会心态遭遇娱乐圈的造富神话,某些极端行为便获得了扭曲的正当性解释。

我们或许正在经历价值坐标系的重构时刻。

这种矛盾性在崔漫莉事件中展现得淋漓尽致——她的违法行为因直播获得关注,也因直播加速了制裁。

当时杰尼斯事务所接连曝出吸毒、暴力丑闻,最终催生出严苛的《艺能界伦理纲领》。

历史的轮回提醒我们,阵痛过后或将迎来更健康的行业生态。

结语

四位明星的坠落轨迹,恰似四枚深水炸弹,惊醒了娱乐圈的浮华幻梦。

这些事件不应止于茶余饭后的谈资,而需成为行业变革的转折点。

当我们在社交媒体转发相关新闻时,或许该问问自己:在批判艺人失德的同时,是否也在某种程度上消费着他们的堕落?

从韩国演艺圈历史来看,每次重大丑闻都会推动行业规范升级。

如今,中国娱乐产业正站在相似的十字路口。

监管的强化、行业的自省、公众的觉醒,三股力量的交汇或将孕育出新的游戏规则。

这场始于违法事件的讨论,终将指向更本质的命题——在流量为王的时代,我们究竟需要怎样的文化偶像?