深夜,一条推文在科技圈引起了热议。

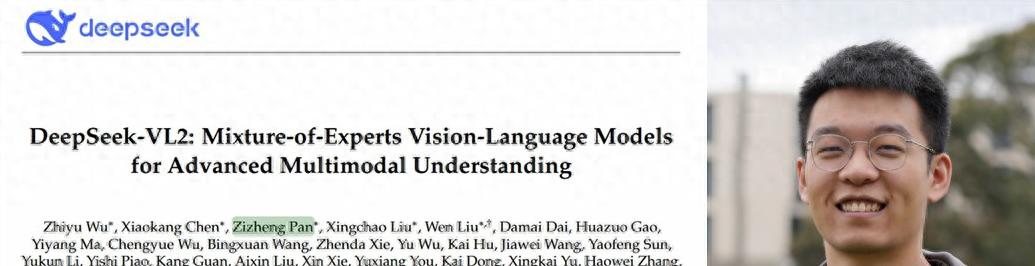

原本是DeepSeek的一位工程师潘梓正,在庆祝公司登顶苹果美区免费App下载排行榜的时候,被他的前英伟达导师转发并披露了一个故事。

这位导师感叹,当潘梓正选择离开英伟达、回国加入DeepSeek时,自己对他的选择尤为印象深刻。

这样一个“印象深刻”的决定,引发了美国对于吸引、留住顶尖科技人才能力的反思。

这个故事带有某种不可忽视的象征性,它不仅揭示了个体的职业选择,也摊开了两个大国在AI人才争夺战中的情势。

关键工程师的个人经历潘梓正,这个名字可能你还不太熟悉。

他本科毕业于哈尔滨工业大学,硕士毕业于澳大利亚阿德莱德大学。

2021年,他开始在莫纳什大学攻读计算机科学博士学位,并于2023年夏天在英伟达实习。

这时候,你可能会想,一个即将拿到英伟达全职工作机会的人,为什么会选择回国加入一个名不见经传的初创公司?

潘梓正加入DeepSeek的故事,就像一部电影。

那年他在英伟达的实习导师正考虑为他提供全职工作机会,但他“毫不犹豫”地选择回国。

当时,DeepSeek的多模态团队仅有三人。

但正是这个小团队,给了潘梓正发挥才能的舞台。

他在多个重要项目中,留下了不可或缺的“关键作用”。

DeepSeek的技术突破与市场表现DeepSeek如其名,深耕于科技前沿,快速崛起令人瞠目结舌。

不到两年时间,这家公司凭借两款核心模型-V3和R1,一举在AI界打响了名声。

其开源模型V3,训练成本仅为557.6万美元,大大低于美国OpenAl的预算。

更让人惊叹的是,R1性能比肩OpenAI,却将每百万token的价格从60美元降至2.19美元。

显然,它们在技术和成本控制方面,深刻影响了市场格局。

DeepSeek的成功也非偶然。

技术上的突破,让它在苹果美区的应用商店登顶。

英伟达市值单日蒸发近6000亿美元,美国上市科技企业总市值单日缩水约1万亿美元。

连美国知名国际政治学者格雷厄姆·艾利森也不禁发问:“是谁错失了DeepSeek?”

美国科技界的反思与挑战DeepSeek的崛起,让美国科技界不得不重新审视自己。

艾利森在文章中提到,像潘梓正这样曾在美国顶尖公司实习却最终选择回国的现象并非孤例。

上世纪50年代,伟大的科学家钱学森离开美国,回国效力。

有学者认为,潘梓正的例子只是美国顶尖人才流失的冰山一角。

美国的移民和签证政策,在一定程度上影响了很多中国学子的决定。

近几年,许多中国学生即便有在美国工作的机会,最终还是选择回国。

他们不仅生活成本更低,离家人更近,还有更广阔的职业发展空间。

一位在美国科技公司工作的中国AI研究员曾表示,尽管美国公司愿意提供不错的工作机会,但诸多因素让中国学生更倾向于回到国内。

中国AI人才流动的趋势和原因这并不仅仅是个人选择,背后是一个大的趋势。

很多中国AI人才发现,在国内有更多的发展机会。

国内AI产业蓬勃发展,大批初创公司如雨后春笋,而不仅仅只有阿里巴巴这样的科技巨头。

这些初创公司提供了丰厚的薪资和发展前景,让很多优秀的AI人才愿意扎根国内。

同时,中国在人工智能领域的教育和人才培养体系也在逐步完善。

据统计,中国高校培养了几乎全球一半的顶尖AI研究人员,这些人才在国际舞台上崭露头角。

美国保尔森基金会旗下的麦克罗波洛智库数据显示,美国顶尖AI研究人员中,38%来自中国,和本土的37%几乎相同。

这些数字,折射出中国AI人才库的充足和实力。

结尾:潘梓正的故事,不仅仅是一个个人的选择,更是一种时代的写照。

它反映出两个大国在科技领域的竞争,也提示我们要关注人才流动的背后动因。

在这个快速发展的时代,人才的流动决定了科技的未来。

每一个决定回国的顶尖人才,都像是一块压在天平上的砝码,深刻影响着全球科技的重心。

也许,这正是DeepSeek给我们的最大启示:不是在哪块土地上生长,而是在哪片天空下翱翔,才决定了科技的高度。

对于每一个科技从业者来说,追逐梦想的道路上,不仅有个人的选择,还有时代的呼唤。

希望通过这个故事,我们更能理解科技人才的流动和背后的原因,不再局限于地理边界,而是能看到人才和科技在全球范围内的互动和共赢。

这或许才是潘梓正和DeepSeek留给我们的,最重要的启发。