随着互联网的迅速发展,网约车已经深深植根于我们日常生活的方方面面。从早上出门赶着上班,到夜晚聚会结束后的返程,网约车以其便捷和高效的特点,成为了许多人出行的首选。但是,在这个表面光鲜的行业背后,却隐藏着许多不为人知的故事和矛盾,尤其是在司机与乘客之间的微妙关系中,冲突与沟通的难题屡见不鲜。

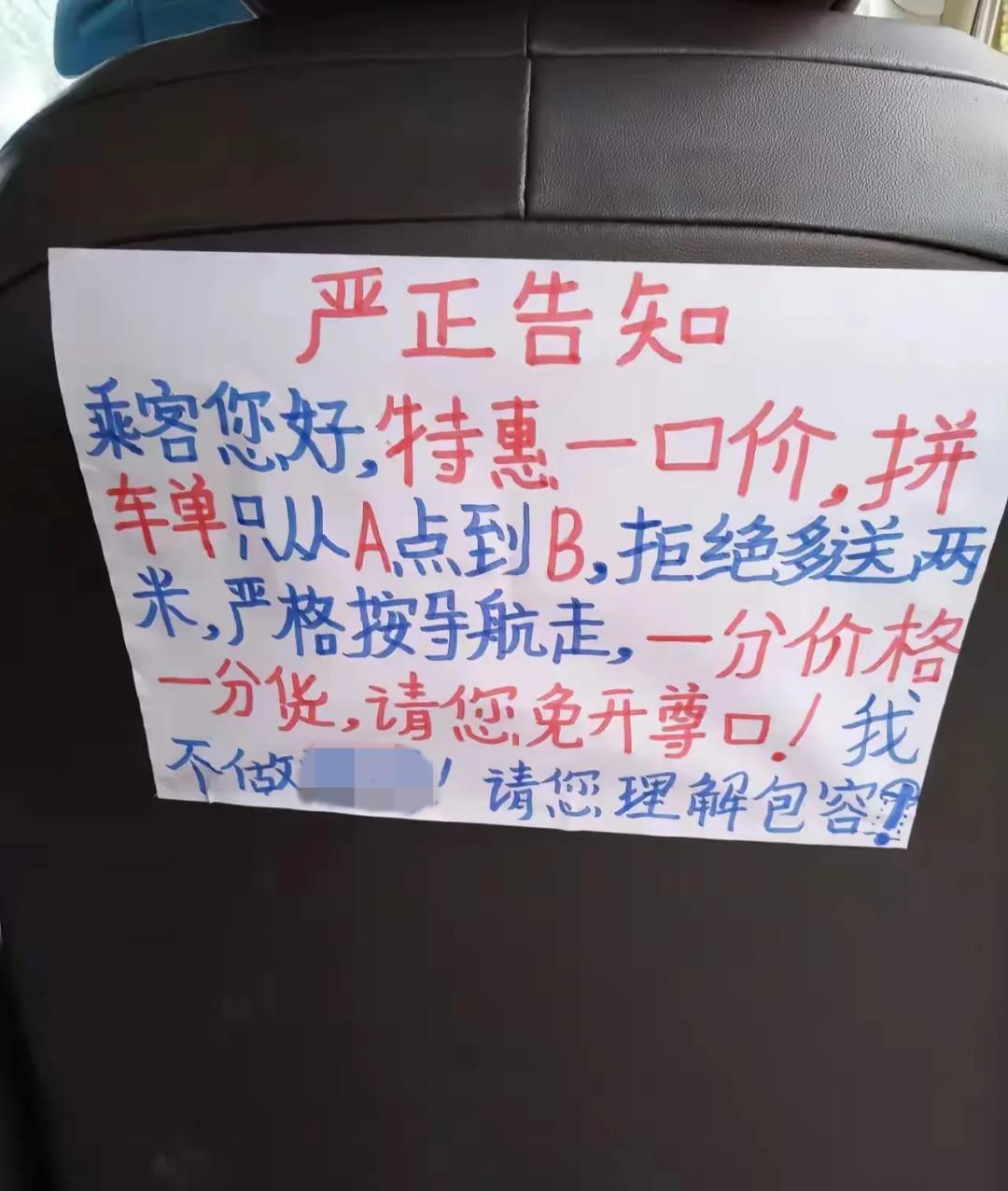

最近在网络上,有人曝光了一位司机在后座贴出的一张“严正告知”告示,上面用黑体字写道:“乘客您好,特惠一口价,拼车单,只从A点到B点,拒绝多送两米,严格按到导航走,一分价格一分货,请您免开尊口!我不做xx,请您理解包容!”这样的提醒引发了广泛的讨论。有些乘客看到这样的告示会有些愤怒,认为司机的态度过于强硬,缺乏沟通和理解。但有些人则表示理解,认为司机的做法是在保护自己的权利。究竟是哪一方更有理呢?

在讨论这个问题之前,我们首先来看看网约车行业发展的现状。根据最新的数据统计,2023年全球网约车市场的规模已经突破2000亿美元,预计在未来五年内将继续增长。这一现象在中国尤其明显,随着人们生活水平的提高,越来越多的城市居民选择用网约车代替传统出租车。统计数据显示,2022年我国网约车市场的用户规模已达到5亿人。

然而,随着市场的扩张,乘客与司机之间的矛盾也变得日益明显。首先,司机在面临激烈的竞争时,往往需要在服务与成本之间做出权衡。许多司机为了提高接单率,选择设置低价拼车,但这往往导致乘客对服务质量的不满。例如,乘客在等待时,有可能会由于拼车而延误行程。而乘客的投诉和差评,又直接影响到司机的收入。此外,很多司机在日常接单中也常常遭遇恶意差评的困扰,甚至有乘客出于报复心理,故意对司机进行差评,影响其正常的工作。

在这种情况下,司机选择用极端的方式来表达不满似乎也不难理解。贴出“严正告知”告示,既是对乘客的不满发泄,也是对自己权益的保护。然而,这种强硬的态度很容易引发乘客的反感,形成双方关系的进一步恶化。网约车的遭遇,恰恰体现了社会与经济转型期间,个体在新型服务体系中所面临的困境。

从另一个角度来看,乘客在享受便捷服务的同时,往往忽视了司机的辛勤付出。许多人习惯了在上车后对司机进行各种要求,例如要求及时改变行驶路线、调整车内温度,甚至是对司机的言语挑衅。这种现象,在精神层面上给正在工作的司机带来了巨大的压力。归根到底,出行是一种双向的合作关系,司机与乘客之间需要相互理解和尊重。反过来,乘客在乘坐网约车时,也需要对司机的工作给予更多的包容与理解,尽量减少无谓的争执。

同时,网约车平台在这种缘分里实际上也扮演着一个很重要而复杂的角色。为了保证平台的运营和司机的收益,许多平台采取了一系列的激励政策、价格战等。然而,这种以低价为导向的商业模式,反而加剧了供需双方的矛盾。因为当服务质量不足、沟通不畅时,即便平台提供再好的保障,乘客和司机的矛盾依然会出现。尤其是在出现问题后,平台的处理效率也常常让人失望,'

近期就有关于某些网约车平台,频繁爆出“不作为”的新闻。例如,一名司机在运营过程中受到了恶意投诉,导致其收入受到巨大的冲击,而平台的客服并未及时介入调查。此案例的出现引发了社会的广泛关注,许多人在服务器上呼吁平台监管的必要性,以便改善这种现状。

为了改善这种频发的矛盾,许多人认为应该在网约车服务中加入建设性的沟通机制。一个良好的沟通平台可以为乘客和司机提供一个释放心声的空间,帮助他们更好地理解彼此。理想情况下,乘客与司机的互动应该像一场和谐的对话,而不仅仅是一种单向的服务关系。因此,网约车平台应积极探索如何搭建这种线上沟通的平台,或者通过微信群、论坛等形式,让乘客与司机可以更方便地交流。

想象一下,如果乘客可以在上下车时,主动向司机道一句“辛苦了”,或者在遇到不便时主动表示理解,是否能让司机感到被尊重?同样,司机在执行业务时,如果能多一份耐心与包容,看看乘客的需求,而不是仅仅将目光锁定在行为规范上,是否有可能减少冲突?

未来的网约车行业,理应朝着更加人性化的方向发展。无论是乘坐方还是提供方,他们都应意识到自己的责任。无论是乘客还是司机,都是这条价值链中不可或缺的一部分。双方之间的相互理解与尊重,才能真正实现共赢。未来的出行体验,不应仅仅局限于如何快速到达目的地,更应该在于如何搭建起人与人之间的信任和理解的桥梁。

根据相关调查的数据,94%的乘客表示在乘坐网约车时,尊重司机的劳动是非常重要的。而在司机中,89%的人表示感受到乘客的态度会直接影响到他们的服务质量和工作效率。因此,建立起良好的沟通与理解,不仅能提高乘车体验,还能促进整个行业健康的发展。

在结束这段讨论时,我们不妨留一个思考:作为“互联网+出行”的一员,乘客与司机在未来的关系应该如何演变?或许,当我们都能从对方的角度思考时,这个问题就容易得多了。面对未来的出行生态,我们每一个人都是参与者,在这条路上,只有携手共进,才能创造出更加美好的出行体验。而理解与尊重,正是这段旅程中不可或缺的灵魂。