如果您喜欢这篇作品,欢迎点击右上方“关注”。感谢您的鼓励与支持,希望能给您带来舒适的阅读体验。

周恩来总理,毕生勤勉工作,严于律己,热爱百姓,被人民亲切地称为“人民的好总理”。

没有人会怀疑周总理的清廉和正直,但就在1997年中国银行内部审计中,工作人员惊讶地发现,在周总理的个人账户中竟存有1.2万英镑,连本带息,折合人民币共46万人民币!

这笔钱,哪怕在今天也是一笔不菲的钱款,更别提当时的中国。

为维护周总理的清廉,也为寻求背后的真相,工作人员迅速展开调查,却没想到揭开了背后那段英雄往事......

这笔钱究竟来自谁的手?又缘何来到了周总理的名下?

身在国外,心在中国的爱国青年

身在国外,心在中国的爱国青年刘本昆,1913年生。

当时的中国,内忧外患,社会动荡,人民生活困苦,但仍有有志青年立鸿鹄志,做爱国者,以笔为矛,以纸为盾,为国家奔走呼号,力图挽救中国。

20岁的刘本昆更是深受爱国青年的感染,孜孜不倦,最终凭借优异成绩考进清华大学经济系。可惜造化弄人,正当他毕业后想要一展宏图时,抗日战争爆发了。

满腔热血和斗志被迫平息,青年的刘本昆只能无奈寻求其他出路。

当时的他,眼中总是饱含悲伤与深情,为他的无能为力,为他最爱的土地和家人。他总是悲痛地看着战火纷飞,竭尽所能地贡献着自己所能付出的一切。

可乱世中,没有人能独善其身,更何况是他这样一个普通百姓。

即使他通过了中国银行总行在北京招聘的考试,但国家深受战火侵袭,民不聊生,他也无法幸免。因此他不得不四处躲避,在纷乱的社会中寻求那一线生机。

1943年,正值壮年的刘本昆被调离中国,前往远在英国伦敦的中国银行分行,至此,他踏上了背井离乡的路途,一别竟是几十年。

异国的青年,虽然身处他乡,但是心,永远与国家相连。

虽远在大洋彼岸,可刘本昆却依旧无法忘却那大洋彼岸的故国。那飞扬的黄土,嘈杂的乡音,是外国人口中的粗鄙,却是他在异国最难忘的乡愁。

但,远在异国的他,在那个信息不发达的时代,能打听到的关于故国的信息少之又少。

于是,他开始关注起了每月会在分行领取工资的中国海员。那些和他流着相同血液,有着同样国籍的同胞们。

然而,令他失望的是,他所看到的同胞们,不是意气风发,也没有昂扬向上的精气神,而是整日醉生梦死,像个瘾君子一般流连于各种享乐场所。

正当他为同胞的堕落痛心不已的时候,事情得到了转机,而他,也遇到了那个陪伴了他后半生的爱人——多莉。

多莉,一位正直善良的英国女孩,因战乱侵扰来到分行工作。也正是她的正直善良,让她主动劝阻中国海员沉迷享乐,肆意挥霍工资的行为。

在她眼中,所有人都没有国籍的三六九等,只有一个个独立的个体,平等的灵魂。

在她和刘本昆的努力下,中国海员们终于从虚假的纸醉金迷中脱离,重新振作起来,更加积极地应对生活。而这,也让刘本昆在后续多莉遭陷害时主动站出来为她辩解。

那年,正值中国国内正是最紧急阶段,为了更好的结束战争,国共双方一同在中国银行伦敦分行设置募捐箱。

每个人都在期盼着战争尽快结束,所有人都在渴望着和平鸽的降临。

可多莉发现,有些中国募捐官私吞了大量捐款,正直的她决定藏起中国政府的募捐箱,以阻止这种恶劣的行径。可震怒的募捐官以私藏捐款为由,要求经理将她开除。

所有人都不相信,但所有人都不敢出头。只有刘本昆,那个心怀正义,敢于挑战权威的中国青年勇敢地站出来,为多莉辩解,为正义斗争。

最终,他们胜利了,多莉保住了她的工作,两人之间也有了爱的火花。

身处异国,也要为人民奉献自我

身处异国,也要为人民奉献自我相爱的两人,很快便走入了婚姻的殿堂。1949年,远在世界另一端的中国迎来了胜利,而在大洋彼岸的刘本昆也与多莉结婚,正式成为彼此生命的另一半。

婚后,多莉便给自己起了一个中国名“刘道蕊”。而这个名字,也伴随了她的后半生。

中国结束了历经多年的战争,迎来了来之不易的和平,整个中国百废待兴,接手各大银行,稳定国内金融市场成为首要任务。

于是,在周总理的安排下,设置在国外的中国银行都需要冻结账户上的金额,并且时刻等待上面的安排,保证资金不外流。

但在当时,分行内部有两种声音,一方支持共产党,要求立即冻结账户等待命令,另一方支持国民党政府,不愿意听从中共的指令。

而刘本昆所在的银行上层包含私心,他们想要自己独吞这笔钱财,于是便偷偷摸摸的将部分金额转移给国民党,其心可诛。

所幸刘本昆很快就发现经理的阳奉阴违。

为了保护中国在欧洲的外汇储蓄,全力支持国内的发展建设,在经过多次慎重考虑后,刘本昆决定联合当时还留守伦敦分行的其他有志之士共同做出正义之举,阻止经理转移外汇。

最终,刘本昆等人成功保护了中行在欧洲储备的外汇,中行的后续行动也得以顺利开展,为国内的发展奠定了坚实的基础。

而刘本昆因为这次出色的保护行动,被提拔为高层。他在伦敦有了自己的房子,买了自己的车,甚至他已经成了许多好友羡慕的对象。

这样一个工作顺利,生活富裕,婚姻幸福的人,应当会感到无比幸福和满足。但刘本昆似乎并不这么认为。

背井离乡多年的游子,每时每刻都在思念着故土最终在爱人的支持下,刘本昆向中行总行写信表示,他希望能回归故土,带着他的妻子一起。

在新中国成立之初,所有人都知道中国正处于百废俱兴的状态,在各方面都跟当时经济发达的英国有所欠缺。

但是对丈夫的信任与爱,以及耳濡目染下对中国产生的好奇和期待,让刘道蕊毅然决然地决定放弃英国国籍,加入心心念念的中国国籍。

这是一个大胆的决定,但中国也并未辜负他们的期待。

最终,总行通过了他们的申请,激动的夫妇俩紧急变卖了在英国的所有家产,甚至是他们所住的别墅,最终卖得共1.2万英镑。

带着对未来的期待和故国的想象,1967年,刘本昆夫妇历经重重阻碍,跨越数十年时间,终于重新踏上了故土。

回国后,刘本昆被分配到中行总行国际部工作,而刘道蕊也因为有着外国人的优势身份负责欧美部分的工作。

在回国后,刘本昆看到了新中国的欣欣向荣,也同时看到了新中国的发展困境。

为了心爱的祖国,也为了自己折戟的梦想,他与妻子商议之后决定,将那1.2万英镑尽数捐赠给国家,以微薄之力,助力国家发展。

于是,1967年6月的一天, 周恩来总理收到了一封没有署名的信和一张1.2万英镑的汇票。

信中,刘本昆表示,身为中国人,很遗憾自己未能在国家大难时贡献自己的力量,如今,国家发展受限于资金和技术,自己无法提供多大的帮助,只能将这些年积攒的1.2万英镑捐赠给国家,希望能有所帮助。

但国家正百废待兴,他也不清楚该如何捐赠这笔钱款,只能寄到周总理手中,希望这笔钱能用到真正有价值的地方去。

当时,周总理虽感念于匿名寄信的同志的爱国之心,但仍批注:个人存款,国家不能收。并催促工作人员尽快查到寄信人,将钱款尽快退回去。

可惜不久便因为种种原因的影响,所有的调查工作被搁置。

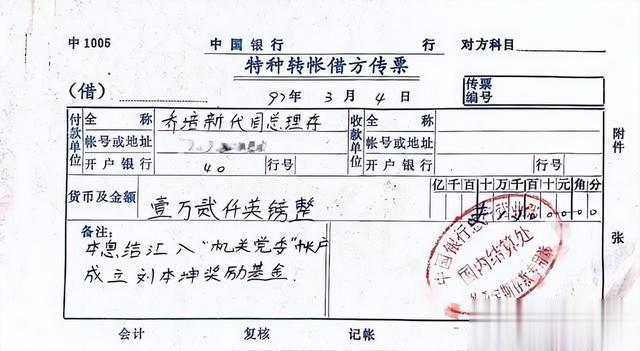

为了确保安全,工作人员便以周总理的名义开户,将钱款存入其中。只是没想到,这一存,便是几十年。

初心不改,建立基金会1997年的那天,尘封多年的真相被揭开,背后的故事更是让人敬佩感动。

而当工作人员打算按照周总理生前的指示,将钱款尽数退还给老人时,两位老人断然拒绝。哪怕工作人员试图将钱款用来支付老人的医疗费用时,也被刘老拒绝了。

刘老先生表示,既然已经是捐赠给了国家,就应该用在实处,只有真正用在人民身上,才是这笔钱最大的价值!

年少不得青云志,老来何必享乐终!

刘老说,年少时因时局动荡无法为国付出,背井离乡数十载,如今难得有机会能为国家做出什么,又何必浪费在自己这个半截入土的老人。

刘女士更是表示,为国付出,就不应该求个人的回报,应该求整个国家的繁荣发展,才是对他们最好的回报。

“我们是中国人,中国是我们的家。”

简简单单的一句话,确实道出了两位老人为国奉献的决心,更是让众人热泪盈眶。

老人随口一句话,有着他们朴素的想法,却更闪耀着他们崇高的爱国主义精神和为国付出的伟大奉献精神。

于是,工作人员便用这笔钱成立了一个基金会,让这笔钱如老人所愿,真正用之于民,用之于国家。

之后,工作人员也会定期上门拜访老人,给老人过生日,为老人料理生活的琐事,尽己所能为老人提供较为舒适的晚年环境。

2007年1月6日是刘道蕊女士89岁的生日,在志愿者为她举办的89岁生日宴会上,刘道蕊女士说,10年后,她还要在北京过自己99岁的生日。

最终,两位老人度过了安详的晚年生活,而由他们的捐款成立的基金会也在持续为人民服务着。垂暮英雄终得善终,红心之火绵延世代!

结语时局动荡,却无法熄灭英雄的意志;身处异乡,却阻挡不了爱国者的满腔热血!

而今天的中国,可以骄傲地向众位先辈说出:“这盛世如您所愿!”

无论是清廉正直的周总理,还是从始至终心系国家的刘本昆,又或是正直善良的刘道蕊,他们就像一位位先辈的缩影,谁人不值得敬佩,谁人不值得我们学习?

中国从不是某个人的中国,而是千千万万个小家的中国,是千千万万人民的中国,是我们骄傲,自豪的红色中国!

生于华夏,何其荣幸,难道不是吗?

作者:奕珣欢编辑:夜雨声烦参考文献:周恩来巨额英镑存款之谜[J]. 福婉. 协商论坛, 2012, (06): 48-49.“司右史”原创,未经授权不得转载,侵权必究。由于平台规则,只有当您跟我有更多互动的时候,才会被认定为铁粉。如果您喜欢我的文章,可以点个“关注”,成为铁粉后能第一时间收到文章推送。