中医诊所的发展,已经逐步形成一个生态园:有常青树、有独角兽,有老牌巨鳄、有新晋雄狮,有小麻雀、也有在石缝中顽强生长的花草树木,不断涌现出多样化多元化的品牌和项目,其中最突出的是连锁化发展的模式。

来源:诊锁界

作者:东苍

编辑:东苍

封面来源:豆包AI

我们正处于中医“天时地利人和”都不断加强的黄金红利期,而且已经进入基层中医诊所发展的快车道。目前既是中医最好的时代也是中医最坏的时代,机遇与风险并存,头部机构迅速地扩大连锁规模,越来越多的跨界资本涌入中医,不断进行创新探索,持续带来新的活力。

而我们依然需要直面一些挑战:如何稳步加速推进行业的产业化、成熟化?如何良性促进、实现品牌市场的连锁化、规范化?如何突破传统理论与现代科技的融合瓶颈?如何培养更多守正创新的中医人才?这些问题,都需要我们行业同仁以开放包容的姿态、共同探索。

中医民营诊所连锁率4.99%

结合卫健和工商数据,截至2024年底在营的民营纯中医诊所数量超过5万家,其中超过5千家的是山东、四川和广东;而31个省会城市拥有的诊所数量就超过两万家,占比45%以上,其中成都、广州深圳、太原占比都是50%以上,集中度非常高;而目前行业同品牌超过3家的连锁诊所已经超过350家,在营的连锁门店总数量也已经达到2600家以上,其中四川在这两项数据都是领先全国。

而对于民营诊所的连锁率目前已经达到4.99%以上,其中四川超过了6%,山西超过了11%,但四川是纯中医诊所为主,而山西药店连锁企业建设的中医诊所为主。相比成熟行业20%的连锁率,中医诊所的差距还非常巨大,但可预见的增长空间也非常可观。而且,过去在7年间增加了将近4万个中医诊所,连锁率翻了2倍以上,基于正处于行业的黄金发展期,未来5年民营中医诊所的连锁率有望达到10%左右。

在民营中医诊所的就业数据方面,缴纳社保的人数超过了4万人,诊所均参人数是0.8,其中四川和广东的人数都接近6000人,诊所均参数都超过了1,而最高的是上海、福建、浙江,都超过了1.5。而在连锁诊所工作的就业人数超过了3万人,未来三年将达到5万以上。诊所的单店规模都比较小,未来更多的就业机会在于连锁门店数量的增加。这个行业虽然是基层医疗健康服务业,但就业和税收也是行业成熟和社会价值的重要标志。

而在中医诊所的机构类型方面,有限责任制的诊所超过了35000个,占比超过了66%,这是促进连锁化发展很好的现象和基础,其中数量以四川为最,然后是广东、江苏、浙江和山东。而在注册资本方面,全国超过1千万的有360个以上的单位,而100万以上的有5300个以上,这都是连锁发展的潜在力量。个体户时代已经落幕,公司制才是承载连锁发展的基础。

连锁拓展的方式比较多样化,首先是固生堂为代表的并购类型,包括北京同仁堂知嘛健康收购的超级大单体三溪堂;而加盟模式是目前比较主流的连锁拓店方式,最有代表的比如榕树家、德元升、川派、元大等;而直营方式也有很多优秀的代表品牌,比如明医小安、圣爱中医、承启堂、慈脉中医,都是直营有20家左右的规模;然后就是这两年比较热的中医出海,其中有并购、直营、联营等方式,比如落地新加坡的固生堂、贡方堂、文氏中医,以及中医企业陆黎在越南等地开的中药茶饮店、谷医堂出海非洲等。还有药诊店类型,药店转诊所基本都是开中医诊所,而且数量都比较大,比如仁人和、一心堂等。连锁化如火如荼,但也有很多不失颜色的超级单体,单店过千万的品牌也非常多,广东、浙江、江苏、四川、北京尤其多,其他省份也都有代表,比如云南昆明的南吴山下、米爱家等。

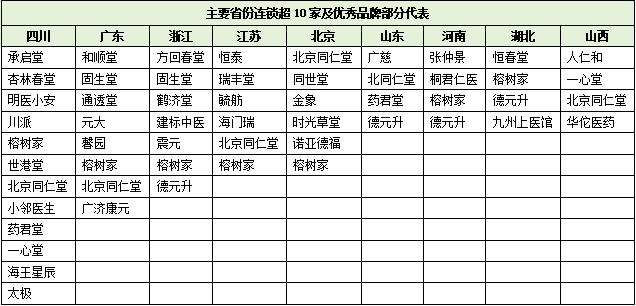

覆盖3个省以上的全国性中医诊所连锁品牌有30个以上,纯中医占比70%以上,连锁率占比2.5%以上。连锁门店覆盖20个省以上的品牌也超过5个。而落地在营的中医诊所数量方面,超过500家以上的有北京同仁堂和榕树家,而超过300家以上的有药君堂和德元升,超过100家以上也接近有10个。

截至2024年,固生堂虽然目前投入营业的只有77个,但年服务门诊人次超过了600万,2024年总营收超过31个亿、净利润超过4个亿,是新起品牌中的绝对头部,而且正在加快推进全球化布局,而且截至2025年3月底,门店落地运营已经超过80个,比如成都分院大于源门诊部于近期已经试营业。另外,超过20家以上的品牌还有10几个,比如云南的圣爱中医、四川的杏林春堂、小安中医、川派好中医、江西慈脉中医等,而且四川的承启堂连锁也已经接近20家,也是全国很优秀很有创新探索的头部品牌。而医药公司和连锁药店在中医诊所的布局方面,已经落地运营20家以上的品牌,也超过了10个。

我多方调研了全国31个省份,在此列举部分省份的连锁品牌代表,都是各个地区市场占有率和品牌影响力比较突出的优秀代表,而且其中90%的品牌在当地都超过了10家门店,尤其是四川、广东、浙江、江苏,规模化落地的连锁品牌比较多,特别是被称为中医创新之城的四川,数量尤其多,而且目前在除了四川之外开设中医诊所的本土品牌大约有5个,而且数量在增加,都在加大探索异地扩张。而且未来3年内四川有望诞生2家百店连锁品牌。

由此可知,异地扩张能力决定发展空间。民营中医连锁以深耕一个地区居多,跨地区扩张能力稀缺。在头部的民营中医连锁中,仅固生堂、榕树家、德元升在四川、广东、浙江、江苏、北京、上海等多地进行了较为均衡的布局,其余中医馆则具有较强的地区性,如承启堂、杏林春堂、小安、川派等目前主要布局四川省及成都市,而圣爱中医馆主要布局云南省及昆明市,和顺堂主要布局广东省及深圳市。地区性中医连锁发展空间有限,跨地区扩张能力能够保障增长空间,但所要解决的良性异地扩张的难度也非常大。

人人争先入局,不断涌现出强劲的力量,持续加大了集聚效应,推进行业的大规模化,而且集体行动更容易产生智慧。当然,大竞争大内卷是必然要经历的,但这更能促进创新和发展质量,存活下来的品牌才更适合更能满足社会和市场的需求。其中,四川的小安中医,就像一匹黑马,但是发展很低调,未来三年值得重点关注这个品牌。

连锁化才是承载中医多元化最好的土壤

当前,中医诊所依旧在快速增长,大健康公司、养生理疗店、美业、西医诊所、药店、房产物业、互联网公司、教培公司等很多领域都在进入中医行业,可以肯定的是,基层中医诊所,特别是连锁仍然会保持增量态势,而且会涌现大量更聚焦的创新,因为目前同质化带来的痛苦已经倒逼行业逐步产生出了更多的多元化智慧。未来在实现连锁化强势发展、服务模式创新、产品与服务扩展、医保与自费结构变化、市场快速拓展、产业化多品牌联合等方面的策略实践的前提下,将加快进入“多元化”品牌引领行业大发展,在2030年之前有望实现行业多品牌成熟化发展和再次出现上市公司和绝对头部的局面。

连锁化才是承载中医多元发展最好的土壤,目前连锁呈现的多元化特别丰富。比如专科化:儿科、疼痛科、中医美容、脊柱专科、慢病管理、睡眠专科、中医疗愈等都发展得很火热;产品化也非常受欢迎:药食同源、外用产品、院内制剂等;全国各区域各头部品牌也已经建立中心化:空中药房、煎配中心、巡诊团队等;智能化:外治智能设备、AI软件硬件、信息系统数字化等;还有走向自费化为主和国际化发展。

重点区域代表城市的发展特色

北京:专家资源丰富,技术优势领先;传统历史沉淀悠久,名医后代办医是特色。公立医疗资源过于集中且强大,社会办中医生存空间狭小。中医馆形态除了医生创业“小而散”个体户,就是做高端中医机构形态,中间部分很难生存发展。

杭州:大多数都是“名老中医模式”,拼医生资源“内卷”现象比较常见,总体来说也比较依赖医保。连锁机构较少,大型单体医馆比较多,超级单体---县域龙头医馆占据主流,每个地区都会有两三家大型医馆,百年老字号非常之多,传统文化积淀深厚。但对互联网化的营销意识也特别强,尤其是医疗机构配套的商城产品做得很好,有一些大型的医馆营业额一年可达一两个亿。

成都:大多数都是“社区型模式”,医馆之间错位竞争。与其他城市内卷“互挖墙脚”氛围不同,成都是同行间最为熟络,沟通交流最为频繁的城市。从人才的维度,成都中医馆生态带来的启发是——未来的中医馆不是互相挖墙脚挖人才,而是要进行横向的项目合作,“单打独斗的时代已过去,To B抱团合作共赢的时代已到来”。从专科领域的维度,可以看到成都的中医馆已经从基础医疗大综合转型成特色专科。

深圳:连锁化程度相对较高,资本化发展较为成熟,并购转让等动态活跃;人口结构相对来说比较年轻化,是消费医疗的重要阵地,中医推拿专科、中医美容专科等发展趋势蓬勃,针对年轻群体职业劳损的中医康复机构亦是如雨后春笋般冒出;但新增的质量参差不齐、鱼龙混杂,从数量覆盖上来说仍然有很大的增长空间。

从四个城市思考支付方式与资本应用

医保是过去主要依赖的支付方式,现在严控的改革方向很清晰,但依然要留住医保甚至申请医保,这依然是一个诊所发展需要的稀缺资源,只是需要做到不依赖于医保。自费一定是主流,但对于与公立体系差异化的项目产品服务发展提出了新的挑战,而南方的很多超级单体和连锁品牌都在走近和探索商保方式,也有少部分品牌是集中为企业服务,由企业集中或长期采购服务。支付方式多样化,是连锁发展的重要保障。

目前获得大额融资的中医企业已经超过13家,确实加快了企业连锁化进程及行业发展。比如固生堂、君和堂、妙回春堂、指景堂、小鹿、榕树家、元大、合生鼎济堂等,还有金华佗、甘草医生、微中医、快问中医、中医在线这些互联网+中医平台纷纷获得融资,行业还有更多企业也不断得到资本的青睐,而且现在很多投资中医的资本,对中医的发展更加包容、尊重和有耐心。这个阶段,需要各类资本助力推进连锁化和产业化。

发展连锁的外部关键条件

从整体来看,经济形势复杂多变,不敢多谈这个问题,这也不是我擅长的领域。只分享三点主流性观点:一是从疫情开始这几年,增长放缓、产业重构带来的不确定性在增多,但依然有望保持温和与复苏的态势;二是在2024年GDP增速目标完成的基础上,今年增速目标设定在5%的可能性较大,主要因为国内经济运行整体处于平稳,韧性强、潜力大、长期向好的基本面没有改变;三是今年是中国经济转型升级的关键时期,是“十四五”规划收官之年,培育壮大新质生产力成为当前中国经济发展的重要方向,而科技人工智能AI和中医药大健康是其中重要部分。

而关于政策,不管医改、集采、监管等控制管理推进程度如何,只要《2030中医药发展战略规划纲要》和《中医诊所备案管理办法》继续保持,强基层中医的政策不变,这就是连锁发展的关键政策保障。而一个区域一个城市的底蕴更是中医连锁发展的主要因素,特别是人口和本土经济,中医药文化的社会认同感,以及城市主流文化,我认为这是最关键的几个因素之一。

而产业配套,特别是指上游工业生产、行业各类教育培训、三方平台协会组织等等,从这方面来看,成都是中医连锁发展产业配套非常齐全和深厚的城市。以上是外部关键条件。而内部最关键的依然是人才体系、产品体系、资金实力。这几乎是连锁化发展实现异地扩张规模、速度的决定性因素。

而未来连锁化发展,特别需要重视和具备的两个东西就是AI和资金,这也是快速实现大规模最大的希望所在,特别是AI,对于中医来讲,他们之间的关系就像农夫和牛,我认为10年内最适合的角色就是助手的定位。

连锁化发展的优势和困难

连锁化有它的魅力,但也有它的艰难。中医诊所资产较轻、扩张速度相对较快,尤其随着人口老龄化的需求增长,以及各类资金陆续对连锁中医行业的大量投入,预计在2030年前后连锁会达到高峰。

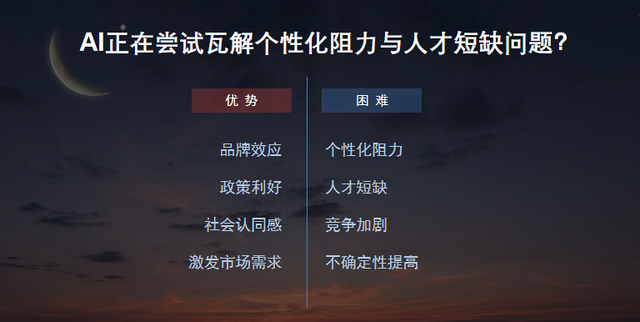

但目前消费疲软、同质化竞争、关店率提升等等问题也确实会导致门店扩张短时间内明显放缓,但从门店类型看,轻资产模式持续,加盟门店占比持续提升,龙头市占率保持提升态势。我认为,集中度提升仍是行业的核心逻辑,行业门店增速放缓的情况下,诊所头部有望保持相对较好的增长。诊所龙头管理能力较强,很多头部公司在2024年的营收和毛利率仍保持了提升态势。主要受益于品类的持续优化和加盟占比提升,而且很多中医头部公司,正在尝试用AI瓦解个性化阻力与人才短缺问题。

连锁化发展的核心优势,依然会在品牌效应与规模化经济、政策红利倾向、技术融合、创新商业模式、资本青睐助力等方面体现。而还会面临的主要困难包括标准化与个性化的矛盾、供应链与人才短缺的双重挑战以及资本依赖与盈利周期压力等,特别是行业竞争加剧的风险:区域性龙头还会扩大规模,与全国性龙头形成竞争将日益加剧;其他行业还会有更多公司通过并购和自建进入中医诊所行业,加剧市场竞争;以及互联网诊疗带来一定的冲击,同时还要面临门店扩张速度不及预期的风险。门店数量扩张是连锁诊所收入增长的核心驱动,若融资难度提升、市场竞争、政策环境、自身经营以及消费者购买习惯等因素发生变动,或公司并购整合或加盟门店数量不及预期,都将直接影响公司扩张速度。

诊所连锁化发展策略建议

市场信任危机、消费降级疲软、客户更追求价性比,以及流量、人才、品相、运营等方面,小个体往往更没有优势,除了成为超级单体,更多人可以成为连锁。当然,除了加盟,还有很多条路可以具备连锁品牌的优势,目前来看,基层民营中医连锁化发展是未来主流之路!

而标准化和数字化是连锁正规军的必然选择,在诊疗层面最关键就是人才、项目、产品的标准化,而运营体系中流量和数据化就是核心,如果一个招商品牌不能解决这些问题,那对加盟商就很可能会产生流氓行为。诞生更多被客户和加盟商信任的连锁品牌才是行业发展的正确方向,目前,新事物、新机遇、新秩序正在涌现,新的局面就快到来,对于经营困难的诊所,除了成为来连锁品牌的一员,可能需要蹲下来,不管是成本还是投入,也许更聚焦的蹲点学习和抓住改变机会,才可能绝地反弹。

/ END /

// 本文来源:诊锁界

❖ 慎重声明:本文内容仅供学习交流,观点仅代表作者本人立场,版权归原作者所有,本文图中图片基于CC0协议,已获取授权,如有疑问请联系编辑。