说起我国现在的银行,人们都知道有“五大银行”——中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行,追根溯源,我国民国时期也有“四大银行”,而且与现在的五大银行颇有渊源。

民国时期四大银行分别是中国银行、中央银行、交通银行、中国农民银行,这四大行与邮政储金汇业局、中央信托局合称“四行二局”,是南京国民政府时期国家金融体系的核心。

民国四大银行发行的纸币

我们先来说一下中国银行的简单历史。

1903年,时任清廷首席军机大臣、总理外务部、兼管财政和外交事务的庆亲王奕劻向朝廷上书,请求成立“大清户部银行”,宣称“以中国之银,供中国之用”,以期谋求财政出路,维持清廷的统治。

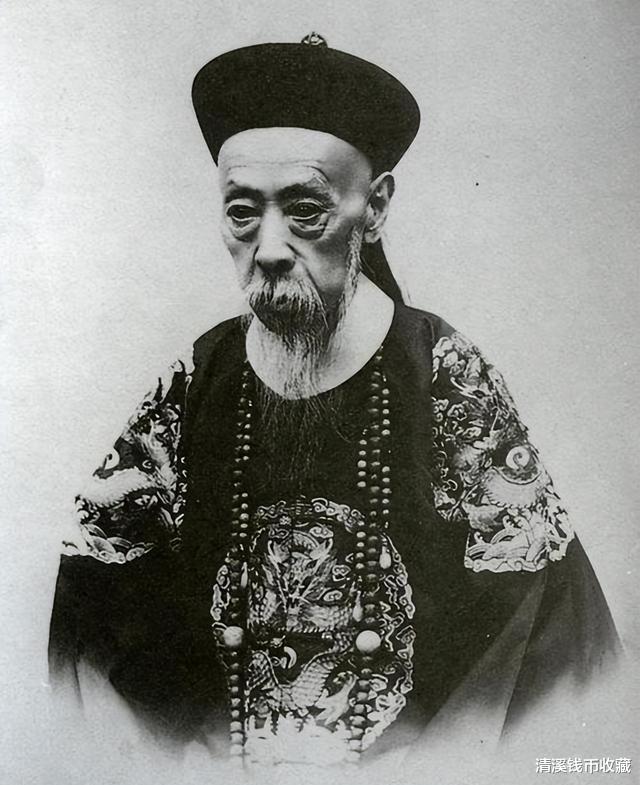

庆亲王奕劻

得到朝廷批准后,1905年8月,“大清户部银行”在北京正式运营。1908年2月,因户部改称“度支部”,大清户部银行亦随之改称“大清银行”,开始承担清廷中央银行的职能。

宣统二年(公元1910 年)度支部颁布《币制则例》,规定纸币由大清银行发行,名曰 “大清银行兑换券”。因为朝廷政策支撑,国家资源垄断,大清银行规模很快就发展壮大起来。

然而好景不长,辛亥革命推翻了清廷的统治,大清银行作为“前朝遗物”,处境一时尴尬,各种势力都想把这块肥肉一口吞下。

为了应对困局,共渡难关,1911年11月,大清银行秘书长项藻馨以及吴鼎昌、叶揆初、宋汉章等重要成员成立了股东联合会(后更名为“大清银行商股联合会”)。

中国银行上海开业处旧址

联合会向中华民国临时大总统孙中山提交建议,提出将原“大清银行”改制为“中国银行”,仍旧作为政府中央银行运行,孙中山支持了这一建议。1912年2月5日,“中国银行”在上海正式挂牌营业,由吴鼎昌与薛颂瀛出任正副监督。

1913年,中国银行代理发行的海外公债

因为有代理国库发钞的特权,中国银行的业务发展很快。到1928年,该行的资本已达1900余万元,在发行纸币、代理国库、调剂市面、安定金融等方面起到了巨大的作用。

1925年南京国民政府成立以后到1927年,中国银行主要被“商股”把持,实权掌握在江浙资本集团手中。

1928年11月,政府向中国银行加入官股500万元,占股比例为五分之一。同年,由临时股东会选举张嘉璈为总经理,国民政府任命李铭为董事长,南京政府将中国银行升级为专业的国家银行,开通了“国际汇兑”业务,承担政府“发行海外公债、国外公款收付、海外贸易支持”等事务,中国银行的地位得到空前的发展。

宋汉章

1935年,国民政府财政部将张嘉璈调任,由常务董事长宋汉章兼任中国银行总经理,由宋子文担任董事长,并加入新官股1500万元,将中国银行的总资本升级为4000万元,此时股份官商各半。但实际上已被政府完全掌握。此时,中国银行货币发行量已占全国总量的四成以上,位居民国四大国家银行之首。

抗战期间,中国银行在钞券调运、维持汇价、争取侨汇、抵制日伪金融侵略等方面都发挥了巨大的积极作用。

1949年中华人民共和国成立,原“中国银行总管理处”随国民政府迁至台湾,并暂停相关业务。

1960年,“中国银行总管理处国外部”在台北复业,继续负责国际贸易与汇兑业务,并经办一般商业银行业务。1971年,该银行配合台湾政府相关政策改组为民营银行,更名为“中国国际商业银行”。2002年与交银金融控股股份有限公司整合更名为“兆丰金融控股股份有限公司”,2006年再吸收合并台湾的交通银行,更名为“兆丰国际商业银行”。

中国银行LOGO

而原“中国银行”在中国大陆地区的分支机构被中华人民共和国收归国有,继续沿用“中国银行”的名称,并逐渐发展壮大,成为我国国家外汇外贸专业银行,也就是我们现在五大行之一的“中行”。