要评选古代最厉害的将军,每个人的看法可能都不一样。但如果问韩国人,他们肯定会马上提到李舜臣。如今在韩国,李舜臣算得上是无人不知的历史名人。

在韩国牙山,有一座名为显忠祠的庙宇,专门用来纪念李舜臣。几年前,韩国推出了一款顶尖的导弹驱逐舰KDX—Ⅱ级(现在已被KDX—Ⅲ级超越),这艘军舰也被命名为“忠武公李舜臣”。此外,近年来韩国电影《鸣梁海战》大受欢迎,影片描绘了李舜臣在鸣梁海战中独自对抗上百艘日本战船的传奇故事。这部电影在韩国的观众人数高达1760万,相当于每三个韩国人中就有一个看过这部电影。

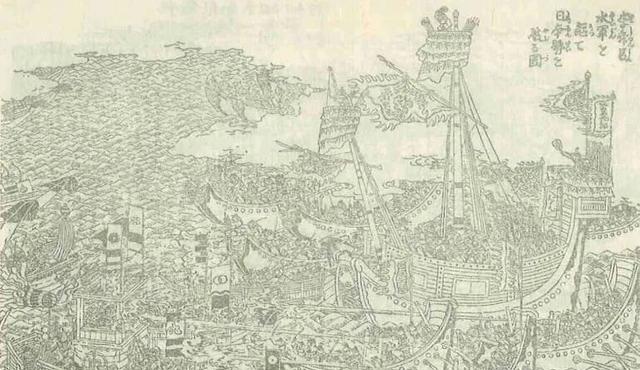

上图_ 鸣梁海战是1597年壬辰倭乱期间发生的一场重要海战。

在韩国人眼中,李舜臣不仅是半岛历史上最杰出的军事家,更是整个亚洲最伟大的将领。在韩国发布的各类古代名将排名中,李舜臣始终位居榜首,其影响力远超中国的孙武、韩信、项羽,以及日本的织田信长、武田信玄、上杉谦信等著名将领。他被韩国人尊称为“战无不胜,攻无不克”的传奇人物。

实际情况是否如传闻所言?现今在朝鲜半岛备受尊崇的李舜臣,是否真如传说中那样战无不胜?

李舜臣,生于1545年4月28日,卒于1598年12月16日,字汝谐,祖籍德水,现为朝鲜黄海北道开丰郡。他是朝鲜王朝中期的著名武将。

根据中朝两国的历史记载,李舜臣在1591年才被任命为朝鲜全罗道水军左使,因此他的主要军事活动集中在1592年至1598年的万历朝鲜战争期间(朝鲜称之为“壬辰倭乱”)。在1592年5月至7月,李舜臣指挥水军连续在玉浦、泗川、唐浦、栗浦和闲山岛五场海战中取得胜利,总共击沉和俘获了超过150艘敌舰,对日军造成了重大打击。

同年九月,李舜臣带领军队攻打釜山浦,原本计划一举摧毁日军的水军基地。然而,日军顽强抵抗,导致李舜臣的部队不仅未能达成目标,还遭受了重大损失,其中大将郑运阵亡。这是李舜臣与日军交战以来的首次失利。朝鲜的史书记载明确指出了李舜臣的轻敌冒进,认为这是他未能成功的主要原因(《宣庙中兴志》《宣祖昭敬大王修正实录》)。

随着时间的推移,日军逐渐掌握了李舜臣的战术策略,导致他在1593年2月至1594年9月期间,在熊川浦、见乃梁、唐项浦、长门浦等地的战斗中接连失利。这一时期,李舜臣与日军的交战记录为五胜五负,胜率仅达一半。随后,日军发动了第二次大规模入侵朝鲜,李舜臣因对敌情判断错误,未能有效阻止日军登陆舰队,最终被撤职并投入监狱。尽管后来的朝鲜史书为了维护李舜臣的形象,声称他被捕是因为朝廷中了日军的反间计,但通过对比同时期的日本史料,可以发现这一说法并无事实依据。

图片展示了鸣梁海战中朝鲜军队的弓箭手。

1597年7月,朝鲜水军在漆川梁遭遇惨败,形势危急,朝廷被迫再次启用李舜臣。同年9月,李舜臣接手指挥,集结了仅存的12艘战船和100多艘改装民船,面对日本水军的133艘战船。最终,他在鸣梁海战中成功击退日军,取得胜利。实际上,这场海战中双方战船数量相近,并非如电影《鸣梁海战》所描绘的那样,李舜臣仅凭一艘船就击退了敌军。

然而,好运并未持续太久。第二年,他在顺天城之战中遭遇挫败,幸亏手下将士奋力相救,他才侥幸脱险。到了1598年11月,李舜臣迎来了他生命中的最后一战——露梁海战。在这场战役中,他与明朝水师联手,成功击溃了日军,但不幸的是,李舜臣也在战斗中壮烈牺牲。

从数据上看,李舜臣在万历朝鲜战争期间指挥了13次海战,取得7场胜利,失利6次,胜率略高于败率。因此,用"战无不胜"这样的词来形容他显然不够准确。如果仅凭53%的胜率来评判,他甚至很难被称为"名将"。

图中所展示的是露梁海战的布局示意图。

李舜臣在军事上确实取得了不少显著成就,尽管他整个军旅生涯的胜率并不算特别高。例如,在闲山岛海战中,他成功击沉了48艘日本战舰,给日军带来了自入侵朝鲜以来最惨重的损失。又如鸣梁海战,在极度不利的局势下,他不仅击退了强大的敌军,还击杀了日本水军的主将来岛通总,这是整个战争期间唯一一位被击毙的日本大名级将领。然而,从历史的角度来看,这些胜利并不能完全归功于李舜臣个人。

李舜臣最初担任全罗道水军左使,与同僚李亿祺共同负责该地区的水军事务。两人在李亿祺阵亡前始终协同作战,参与了多次重要战役。在李舜臣早期的五场关键胜利——玉浦、泗川、唐浦、栗浦和闲山岛之战中,他还得到了庆尚道水军右使元均的全力支持。这些战役的成功实际上是三人共同指挥的结果,这一点在朝鲜的官方记录和私人史料中都有明确记载。然而,由于元均后来因政治斗争而声名狼藉,李亿祺又过早阵亡,导致后人往往将这些功绩全部归功于李舜臣一人。

陈璘,生于1532年3月3日,卒于1607年6月2日,字朝爵,别号龙崖。

在露梁海战中,明军水师指挥官陈璘的卓越战术部署起到了关键作用,而李舜臣在此役中仅扮演了次要角色。事实上,李舜臣独立扭转战局的战绩,仅体现在鸣梁海战这一次战役中。

从历史记录来看,李舜臣的军事成就并非他独自完成的,实际上是团队协作的成果。然而,后人在记载这些事迹时,误将这些功劳全部归功于他一人。这种错误的历史记录导致人们普遍认为,那些重要的战役都是李舜臣一人指挥和完成的。

朝鲜龟船是古代朝鲜海军使用的一种独特战舰。这种船因其外形酷似龟壳而得名,船体覆盖铁甲,具备良好的防御性能。龟船的设计注重实战需求,船头装有尖锐的金属撞角,用于撞击敌舰。船身两侧设有多个炮口,可发射火器,增强了攻击力。此外,龟船内部结构紧凑,能够容纳大量士兵和武器装备,适合长时间海上作战。这种战舰在朝鲜历史上多次参与重要海战,尤其是在抗击倭寇的战争中发挥了重要作用。朝鲜龟船的设计理念和作战效能,体现了当时朝鲜海军的技术水平和战略思维,成为古代东亚海战史上的重要篇章。

龟船的设计重点在于增强防护性能。其顶部采用硬木结构,外层铺设铁板,整体密封性极佳。这种设计能有效抵挡火枪和弓箭的袭击,保障桨手和水手的安全。然而,这种全封闭结构也带来一个明显缺陷:官兵只能通过船体上的小孔观察外部情况,视野受到严重限制。因此,龟船在作战时必须严格按照预定路线前进,直接冲入敌方舰队。凭借其坚固的装甲抵御敌方火力,随后进行炮击,打乱敌方阵型,为友军舰船创造有利的进攻机会。

在万历朝鲜战争期间,日本使用了安宅船,而朝鲜则依靠龟船进行海战。这两种船只分别代表了双方的军事技术和战术特点。安宅船是日本海军的主力战舰,设计坚固,适合远洋作战。而朝鲜的龟船则以灵活性和防御力著称,船体覆盖铁甲,形状类似龟壳,能在战斗中有效抵御敌方攻击。这两种船只在战争中发挥了重要作用,体现了当时东亚海战的独特风格。

龟船在海战中主要承担突破敌阵的任务,但单靠它无法确保全面胜利,还需要其他战船的协同作战。由于龟船需要配备大量武器和厚重装甲,其建造和维护成本远高于普通战船。根据朝鲜史料,在万历朝鲜战争期间,朝鲜建造的龟船总数不到10艘,每次参战的最多只有3艘。相比之下,朝鲜水军的主力战船依然是板屋船,这种船与日军的安宅船功能相近。

从这个角度来看,即便有几艘性能存在问题的先进战舰,也不会对整体战局产生决定性影响。战争胜负从来不是靠一两件所谓的“高科技”武器就能决定的。如果真是这样,二战时拥有喷气式战斗机、巡航导弹和自动步枪等革命性装备的纳粹德国,就不会最终失败了。

李昖,原名李钧,是朝鲜王朝的第十四位国王。

在万历朝鲜战争中,明军无疑是抗击日军的中坚力量,无论是在陆地还是海上。朝鲜宣祖李昖在战争结束后曾感慨道:“平定倭寇全靠天兵(即明军)。我国将士不过是跟随其后,偶尔捡漏斩杀几个散兵,从未真正击败过敌军将领或攻破敌阵。即便像李舜臣、元均这样的将领在海战中有所表现,权栗在幸州取得小胜,也只是勉强值得一提。”(《宣祖昭敬大王实录》)由此可见,朝鲜高层普遍认为,如果没有明军的支援,朝鲜半岛必然会被日军彻底占领。

尽管朝鲜在陆战中屡战屡败,除了晋州和幸州山城等少数战役外,几乎是一碰就垮,但李舜臣与元均、李亿祺等将领却能在劣势中紧密合作,以少胜多,取得了一些胜利,这确实不容易。虽然这些胜利无法从根本上改变朝鲜的被动局面,也没能对日军造成致命打击,但他们敢于主动出击、积极迎战的精神值得赞扬。特别是他们在闲山岛大捷和鸣梁海战中击毙了来岛通总,更是令人钦佩。对此,明朝将领杨镐曾评价道:“李舜臣在战船损失惨重的情况下,仍能在败局中建立大功,值得高度赞扬。”(《宣祖昭敬大王实录》)这一评价可谓相当中肯。

李舜臣无疑是那个年代的海战高手,但把他捧成"战神"就有点夸张了。他确实在海上打仗很有一套,不过用"战神"这种称号来形容他,就有点过头了。他的军事才能和战绩值得肯定,但还没到被神化的程度。我们应该客观地看待他的历史地位,既不贬低他的贡献,也不过分夸大他的成就。李舜臣是个优秀的将领,这点毋庸置疑,但要说他是"战神",那就太抬举他了。

一个不入流的偏将,败仗没少打,侥幸打个无关大局的胜仗,被韩棒吹上天,无聊!