【前言】

1968年,毛泽东已经75岁了。当时,与他一起从井冈山走来的老战友已经所剩无几;而参与过秋收起义的同伴更是寥寥无几。

毛主席见到郭鹏时,关切地询问了他的身体状况,特别提到他过去多次受伤的情况。

随后,毛泽东轻轻拍了拍郭鹏的肩膀,内心虽有一丝沉重,却透露出深切的关怀。

【毛主席:郭鹏是从秋收起义过来的】

郭鹏听完毛主席的话,内心感到一股暖流涌上心头,眼眶瞬间湿润。他没想到毛主席如此重情义,还能记得他这个曾经的战友。他激动地回应道:“我一切都好,请主席不必担心!”

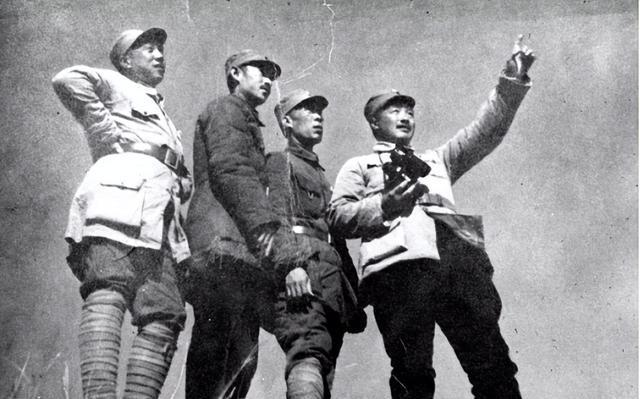

毛主席注意到郭鹏的神情变化,对这位自秋收起义时期就并肩作战的老同志,他露出了赞许的笑容。两人在战火纷飞的年代相识,共同奋斗,致力于为贫苦大众争取权益,为人民的未来而斗争。

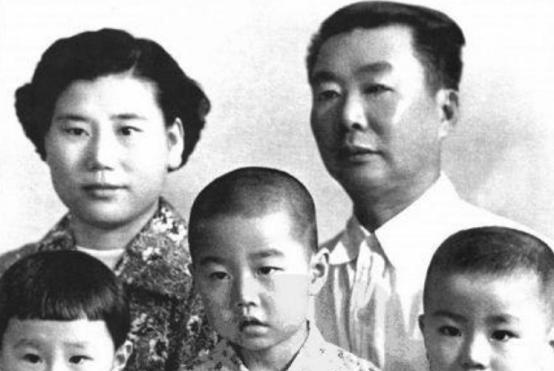

1906年10月,郭鹏降生在湖南醴陵县黄塔嘴乡(今双井乡)郭家老屋的一个贫苦农家,本名郭光前。

1927年9月,毛泽东在湘赣边界发起了秋收起义。与此同时,醴陵地区的工农运动也迅速发展,整体局势十分乐观。

郭鹏目睹农民们士气高昂,内心深受鼓舞,坚信贫苦大众翻身的日子近在眼前。他随即投身赤卫队,积极协助毛主席发动的秋收起义。

秋收起义期间,部分地主恶霸被列为革命目标。郭鹏清楚,在他家附近就住着这样一个地主。此人曾是国民党湖南省参议员,作恶多端,当地百姓几乎都受过他的剥削。然而,由于这个地主地位显赫,村民们虽然心中愤恨,却不敢公开反抗。

农协的负责人打算动员农民对抗地主,但当真正需要采取行动时,大多数人却退缩了。

面对众人的恐惧,郭鹏挺身而出,高声宣布:“我来抓!”随即,他拿起工具,径直走了出去。

郭鹏抓住地主后,将他带到众人面前。到了游街环节,村民们开始犹豫,担心日后地主会报复。看到大家不安,郭鹏主动上前,表示:“我来负责!”

审判结束后,那个地主被判处死刑。到了执行时刻,农协的人都不愿意动手。这时,郭鹏站了出来,走到人群前面,高声说道:"我来执行!"最终,地主被处决,大家拍手称快。

随后,毛泽东带领秋收起义的部队,转移到了井冈山。与此同时,郭鹏和其他农民协会的主要成员,也撤进了密林深处,坚持开展游击战。

进入山区后,大家的生活条件相当艰苦,各种问题都需要自己想办法应对。为了缓解困境,组织决定向当地的大地主和劣绅们筹集资金。然而,当写好的条子准备送出时,许多人却因为害怕被地主抓住而不敢下山执行任务。

随后,组织安排地主和富绅们到指定地点进行资金交接。由于担心对方可能设下陷阱,大家都不敢前往。这时,郭鹏主动请缨:“这个任务交给我!”他顺利完成了交接,成功将资金带回,为山区的游击队员解决了燃眉之急,确保了他们的基本生活需求。

郭鹏凭借多次果断行动,成功化解了多个棘手难题。他的表现赢得了团队成员的普遍信赖,同时也得到了组织的高度认可。鉴于其出色能力,郭鹏被确定为组织的核心培养人才。

1928年9月27日,经黄贵和蒋本凡推荐,郭鹏将军正式加入中国共产党。当时,他年仅22岁。

随后,国所在的游击队被重新编组为平醴游击大队。上级安排一部分队员返乡,另一部分则潜入国民党军队进行策反活动。郭鹏选择不回家,而是与傅德清、王福照等人一同前往长沙,进入国民党军队内部开展策反工作。

【贺龙:我们绝不会把你丢下】

1930年2月,郭鹏和傅德清得知部队即将前往平江与彭德怀率领的部队交战。他们计划趁营长回家、自己值班的机会,偷偷取出营长的手枪,将其藏在营地附近的隐蔽处。待营长返回后,他们打算将其击毙,随后投奔红军。

事情的发展出乎意料地糟糕。营长回来发现手枪不见了,立刻怀疑是郭鹏干的,二话不说就把他押到了长沙监狱,还对他用了重刑。在监狱里,郭鹏试了好几次想逃跑,但每次都失败了。

7月,彭德怀指挥的红三军团成功占领长沙,迫使何健撤离。紧接着,郭鹏得以获救。

脱险后,郭鹏主动向部队坦白了自己的革命经历。他详细汇报了参与秋收起义、加入游击队以及入党的情况,并说明了受组织委派潜入国民党军队开展兵运工作的任务。最后,他正式提出申请,要求加入红军队伍。

郭鹏的申请迅速获得批准,他被安排到第三军团第八军警卫营担任普通士兵。之后,郭鹏将之前私藏的武器取出,主动交给了营政委周光宇,同时提出恢复党籍的请求。

在核实情况后,周光宇确认了郭鹏所陈述的内容属实,因此决定恢复其党员身份。

1930年8月,红军第一方面军正式组建。在第二次攻打长沙的战役中,郭鹏自告奋勇加入敢死队。战斗中,他表现英勇,但不幸身负重伤。

攻打长沙的行动遇到了困难。没过多久,前线指挥部就下令让部队转移到株洲、萍乡和攸县附近。考虑到带着伤员会影响他们的康复,组织上决定把郭鹏等伤员安置在浏阳富溪的红三军医院接受治疗。

郭鹏在住院时,病情刚有所缓解,就焦急地想着红军可能已经走远,生怕自己跟不上队伍,于是立刻提出要出院。

郭鹏康复出院时,发现他原先所在的部队已经进行了整编。随后,他被派往红三军团第16军9师9团3连,担任排长一职。在任期间,他表现出了极大的勇气,并在连长杨海安的推荐下,再次成为中国共产党的一员。此后,郭鹏的职务逐步提升,先后担任了连长、副营长和营长。

1934年4月,郭鹏担任了红17师第50团的团长职务。同年10月,他所率领的部队在甘溪地区遭遇敌军包围,形势十分严峻。

郭鹏立刻召集各营长开会。在会议上,政委彭栋材强调:“必须全力突围,找到军团主力,如果找不到,就在当地开展游击战!”郭鹏对此表示赞同。经过讨论,会议最终做出了三项决定:

行动方案如下:首先,确定主力部队的位置;其次,寻找贺龙所率领的部队;最后,在遭遇敌方部队时,若具备作战优势则果断出击,否则迅速撤离并选择其他路线继续前进。

10月23日,郭鹏带领红50团在印江与贺龙成功汇合。贺龙见到郭鹏后,紧握他的手,高兴地说:“能会合就是最大的胜利!你们先休息一下,填饱肚子,接下来咱们再一起去找红六军团的主力。”

1935年年初,郭鹏被提拔为红二军团第六师的师长。到了1936年1月,贺龙下达了新的指令:

郭鹏迅速指挥全师回撤50里,直奔六甲方向,力争越过六甲,通过机动防御战术拦截敌军,确保大部队行动的安全掩护。

郭鹏接到指令后,迅速带领部队出发,经过三个小时急行军,走了25公里,准时到达预定地点。经过一番激烈战斗,他成功击退了敌人的进攻。等到红二、六军团主力安全撤离后,他也指挥部队有序撤出战场。后来在毛宜湾,贺龙见到郭鹏,拍了拍他的肩膀,称赞了他的表现。

战友们,这场战斗你们打得艰难,但也打得漂亮!你们展现了红军战士应有的风采。这场战斗是必须的,不可避免的。没有你们的顽强拼搏,我们整个部队就不会有今天的局面。现在,大家先好好休息,吃顿饱饭,接下来我们要准备渡过金沙江了!

在六甲战役结束后,郭鹏带领部队转移至祥云县城。尽管他因伤坐在担架上,仍然亲自指挥了攻城行动。经过一番激烈交火,郭鹏成功拿下县城,缴获了超过8000支枪支和大量军用物资。此外,他还吸收了600多名新兵加入红军队伍,圆满完成了作战任务。这一出色表现赢得了贺龙的高度赞扬。

1936年7月,中国工农红军第二、第六军团与第三十二军进行整编,正式组建红二方面军。在部队重组过程中,郭鹏被委以重任,担任红二方面军总指挥部作战科长一职。这一人事任命体现了党组织对郭鹏军事才能的充分信任,同时也标志着他在红军指挥体系中的重要地位。

贺龙指示郭鹏率领骑兵连前往红四方面军医院安排行军事宜。考虑到途中可能遇到的危险,贺龙在出发前特别叮嘱郭鹏务必谨慎行事。

郭鹏完成任务后准备回去,路上觉得肚子特别饿。他想到指挥部副官处处长杜世兴就在附近驻扎,于是过去找他要点吃的。同时,他让跟着自己的骑兵先走,不用等他。

郭鹏正匆忙赶路,突然天气大变,狂风暴雨袭来。就在他疾驰时,密林中突然射出一串子弹,击中了他。郭鹏从马背上摔下,坠入深涧,失去了知觉。

对手误以为郭鹏已经丧命,因此放弃了搜索。片刻之后,郭鹏恢复了意识,打算返回原路。但他考虑到自己的足迹可能会暴露行踪,于是故意抹去了脚印,并选择涉水而过,以此掩盖自己的踪迹。

郭鹏刚渡过河,就碰到了前来接应的战友。他们立刻搀扶着他返回营地,安排医生处理伤口,随后将他送往总部医院进行治疗。这是他第14次在战斗中受伤。

在医院里,贺龙、萧克和关向应等领导纷纷前来探望。看到郭鹏伤势严重,大家心里都感到非常沉重,认为他这次可能挺不过去了。萧克是个感性的人,实在不忍心看下去,便转身擦泪。

看到郭鹏情绪低落,贺龙赶紧拦住萧克,关切地询问:“你还好吗?”出乎意料的是,郭鹏态度坚定,回答道:“没事,贺总不必担心!”

贺龙看出郭鹏内心其实并不自信,主要是怕拖累整个队伍的行进。为了打消他的顾虑,贺龙立即表态:“你放心,我们绝对不会把你一个人留在这儿。”

郭鹏被贺龙的话语深深打动,眼眶不由自主地湿润了。在贺龙的安排下,六名体格健硕的年轻战士抬着郭鹏,一同踏上了行程。

出发前,贺龙专程来见郭鹏,交给他几个包裹,并叮嘱郭鹏的警卫员:“小包里是我剩下的烟,郭鹏烟瘾大,离不开这个,你得随身带着,随时给他用。另外两个包里是青稞炒面,绑在骡子上,用雨布盖好,别让雨淋湿了,免得变成糊糊。”

贺龙从包里拿出一个纸包,里面是酥油,还有一个小烟袋。他转向郭鹏,语气诚恳:“这里头是盐,就剩这么点了,你好好带着,别弄丢了。路上缺啥,随时跟我说,我尽力帮你弄。”郭鹏听了,心里一阵暖意。

贺龙交代完事情,急匆匆跨上马背就要出发。郭鹏猛地反应过来:"这些物资都给了我,贺总自己用什么?"他二话不说,马上叫警卫员把东西原封不动送还给贺龙。

贺龙的警卫员正准备提起袋子,贺龙突然怒气冲冲地喊道:“别耍花招,赶紧放下!你不吃,难道抬担架的人也不吃吗?”随后,他骑上马迅速离开了现场。

每到驻扎地,贺龙总会去探望郭鹏。看到郭鹏疲惫不堪,贺龙想起他和贺彪关系密切,便提议:“郭鹏,你再撑一会儿,待会儿去找贺彪,和他一起走会轻松些。”

贺彪担任第四师卫生部长,在伤口处理方面经验丰富。郭鹏受伤后,贺龙立即安排他前往救治。经检查,贺彪发现郭鹏腰间的枪柄被击穿,一块铜板大小的金属碎片随子弹进入体内。这块碎片意外起到了缓冲作用,避免了腹部被完全贯穿,堪称不幸中的万幸。

手术过程中,贺彪向郭鹏说明了手术的复杂性。郭鹏毫不犹豫地回应:“没什么好担心的,这又不是我第一次动手术!”

在手术台上,郭鹏尽管咬牙坚持,但剧烈的疼痛丝毫未减。当医生刮骨时,手术刀与骨骼摩擦的声响清晰传入他的耳中。

手术刚结束,贺龙走进房间。看到眼前的情景,他一手拉住潘秉山医生,一手握住郭鹏,激动地说:“真是医术高明!你们都是好样的!古代华佗为关羽刮骨疗伤的故事流传至今,如今你们在草地上为郭鹏动手术,这事迹也将在红军中成为一段佳话。”

9月,郭鹏的伤势完全康复。紧接着,他被正式任命为三十二军的参谋长。

1937年,郭鹏接到指令,进入抗日军政大学进修。第二年4月,他被委任为八路军120师359旅的参谋长,随即奔赴前线,参与对日作战。

1941年,郭鹏在晋西北地区担任了重要军事职务,他被委任为第五军分区的司令员,同时兼任武装部部长。此外,他还被任命为晋绥军区塞北军分区的副司令员。这些职位使他在当时的军事指挥中扮演了关键角色。

1942年,郭鹏接到命令返回延安,进入中央党校深造。三年后,即1945年10月,他被正式任命为中原军区第359旅的指挥官,同时王恩茂担任该旅的政治委员。

1949年2月,中国人民解放军进行了部队整编。郭鹏被委派为第一野战军第一兵团第二军的指挥官,王恩茂则担任该军的政委。

9月,郭鹏接到命令,带领第2军翻越大圾山,跨过大通河,抵达祁连山南侧,顺利占领了甘肃民乐,彻底消灭了当地的敌军。紧接着,郭鹏指挥部队拿下张掖,成功推动了国民党西北长官公署总部及其下属的两个军在酒泉的投诚。

郭鹏在10月与王震一同带领第2军进入新疆。

郭鹏在新疆任职期间,坚决贯彻党的民族政策,采取了一系列亲民措施。他明确指示部队保护清真寺,要求士兵在街头和广场扎营,严禁进入民居。此外,郭鹏还组织战士们为当地居民提供生活帮助,包括清理环境、提供柴火和饮用水,以及医疗援助。这些行动赢得了少数民族群众的广泛认可和支持。

1950年1月,郭鹏同时担任了南疆军区司令员的职务。在此期间,他与政委王恩茂紧密配合,积极动员战士们听从毛主席的指示,扎根新疆,全力保卫和建设这片土地。

郭鹏这位曾在南泥湾大生产时期被评为劳动模范的人物,又在新疆投身到了农业大生产的浪潮中。在这段时间里,他亲自前往荒地进行实地考察,选定了适宜开垦的地点,并积极参与到实际的劳动中去。

【郭鹏:我愿永远战斗在新疆】

1954年2月,郭鹏被任命为新疆军区副司令员,同时担任新疆自治区党委常委和新疆军区党委第三书记。同年9月,他接到命令,前往南京军事学院战役系进行深造。

1955年,中国人民解放军开始推行军衔制度,在这一背景下,郭鹏被授予了中将军衔。

1957年9月,郭鹏在南京军事学院完成了学业。毕业后,组织上找他谈话,提出可以安排他在内地工作。然而,郭鹏心中对新疆的向往始终未改,他坚定地表示:“我愿意一辈子守在边疆,哪怕在新疆终老,也毫无遗憾!”

中央经过认真研究,最终批准了郭鹏的申请。在新疆工作期间,郭鹏表现出极大的积极性,与军区其他负责人密切配合,共同制定并实施了一系列加强部队建设的政策和计划。

1959年,毛主席发出指示,要求高级将领深入基层,亲自体验士兵生活。郭鹏积极响应这一号召,毫不犹豫地带着行李前往连队。在连队期间,他始终与普通士兵同吃同住,参与日常训练和劳动,没有任何特殊待遇。士兵们深受感动,甚至专门为他创作了一首诗表达敬意。

昔日红军中的英勇战士,如今在新时代中争做“五好”标兵,他们在“五同”实践中表现出色,展现出不输于古代名将黄忠的拼搏精神。

当时,团长特意叮嘱连长和指导员:“这位是军区派来蹲点的郭鹏同志,你们安排一下,让他去连队锻炼。考虑到他年纪大了,给他安排个下铺吧。”这个下铺,是郭鹏在响应毛主席号召下连队当兵期间,唯一得到的“特殊”照顾。

1968年,毛泽东已经75岁了。当郭鹏和新疆军区的负责人抵达北京时,毛泽东感到十分欣慰,并热情地与他们进行了会面。

在会面时,毛泽东紧握住郭鹏的手,关切地询问:“你以前受过不少伤,现在身体还好吗?”随后,他想到当年一起参加秋收起义的同伴所剩无几,不禁有些感慨,轻轻拍了拍郭鹏的肩膀,流露出些许感伤。

1969年,郭鹏接到调令,担任兰州军区副司令员一职,随即赴甘肃兰州就任。

1977年7月16日,郭鹏在上海去世,终年71岁。

在清理郭鹏的遗物时,家人惊讶地发现他既没有留下存折,也没有任何现金。唯一留下的,是一个精致的小木盒,里面装着几枚闪亮的勋章,还有一颗在长征途中医生从他体内取出的早已变黑的子弹头。这些物品成了他唯一的遗产。

1999年1月10日,王恩茂在写给新疆军区司令员高焕昌的信中,以郭鹏将军老战友的身份,对他进行了评价并提出了建议。

郭鹏在新疆的解放、建设与保卫过程中,始终与我们并肩作战,共同经历了生死考验,建立了深厚的革命友谊。作为一位坚定的边防卫士,他展现了钢铁般的意志。希望大家多撰写文章,铭记他的事迹。