太阳刚刚升起,非洲的苏丹已经被炙热的阳光笼罩着。

一个巨大的施工现场热火朝天,工人们忙碌的身影与尘土飞扬的环境交织在一起。

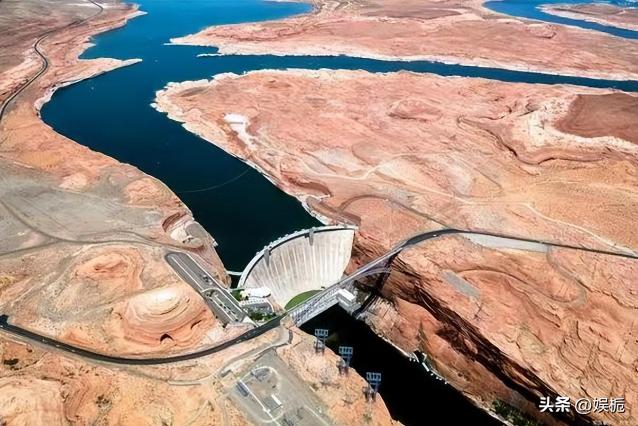

这一切,都围绕着一个宏伟的工程——麦洛维大坝。

这座大坝不仅因其庞大的规模震惊世界,还因为“切断”了世界上最长的河流——尼罗河。

面对这样一个壮举,连经验丰富的美国和日本专家们也直呼“不可能”。

这不仅是一个工程故事,更是一个国家挑战极限的真实篇章。

一开始,麦洛维大坝的建设被认为是不可能完成的任务。

苏丹政府多次邀请国际顶尖的工程公司来考察项目,但几乎所有专家的结论都是一样的:太难了,做不到。

高温、复杂的地质条件、不均匀的水资源分布,每一个问题都像一座无法跨越的大山。

就在这时,中国挺身而出。

2003年,中国接下了这个不可能的任务。

当时很多人都表示怀疑:在全球都摇头放弃的情况下,中国凭什么认为自己能做得到?

甚至有人认为中国的决定过于冒险。

中国工程师们用实际行动证明了他们的能力和智慧。

他们不但迎难而上,还用创新和毅力彻底改变了这一局面。

麦洛维大坝的建设过程注定是不平凡的。

大坝全长9285米,这个长度是中国三峡大坝的三倍。

项目所面临的第一个挑战就是高温。

苏丹的气候异常火热,工地上的温度常年在40度以上。

在这样恶劣的条件下工作,是对所有人的一种考验。

工人们顶着高温,汗水浇透了他们的衣衫,却从未退缩。

地质条件的复杂性也是一大难题。

尼罗河的河床地质结构变化无常,一些地段松软如沙,一些地段坚硬如岩石。

中国工程师们不得不针对不同地质条件研制出不同的施工方案。

他们进行了精准的地质勘测,采用先进的施工技术,如深层搅拌和高压旋喷,确保大坝基础坚固。

为了应对材料短缺的困境,工程师们现场建立了临时工厂,尽可能利用当地资源,减少材料运输产生的成本和风险。

同时,他们还采取了保护环境的措施,设计了鱼道,实施了水土保持计划,确保生态环境的平衡。

麦洛维大坝的建成,让苏丹发生了翻天覆地的变化。

作为一座发电大坝,它每年可以产生60亿度电,相当于全国电力需求的一半。

这个数字对苏丹人民来说意义重大,意味着稳定可靠的电力供应终于变成现实。

从首都到偏远乡村,电灯终于驱散了长久以来的黑暗,便利的生活也随之而来。

建成的大坝不仅仅是发电,它的灌溉功能也极大地促进了农业的发展。

大坝能够灌溉近100万公顷的农田,相当于苏丹现有耕地面积的四分之一。

这片曾经贫瘠的土地,如今麦浪滚滚、棉花飘香,农民们的脸上洋溢着丰收的喜悦。

此外,大坝建设期间为当地创造了数万个就业岗位,这不仅减轻了贫困,也为年轻人提供了难得的工作机会和技能培训。

大坝还改善了交通条件,连接了尼罗河两岸,缩短了多地的通行时间,推动了区域经济的发展。

麦洛维大坝的成功建成,不仅仅是一个工程奇迹,更是中国在国际舞台上实力的展示。

国际水利专家们对这一项目的完成无不感到惊叹。

美国麻省理工学院的水利专家在全球水利会议上表示,中国工程师们的解决方案非常创新且有效,在如此复杂的环境下完成如此艰巨的任务,实属壮举。

这座大坝并不是中国唯一的国际工程。

在埃塞俄比亚,中国企业参与的复兴大坝项目即将成为非洲最大的水电站。

安哥拉的卡古路-卡巴萨水电站同样是由中国援建。

这些工程不仅提升了当地的电力供应,也改善了人民的生活质量,展示了中国在国际基建领域的领先地位。

苏丹总统在麦洛维大坝竣工仪式上深有感触地表示,"中国不仅带来了技术和工程,更带来了发展的希望。

"这是一种基于互利共赢的合作模式,成为中非关系的新范本。

麦洛维大坝不仅仅是一项工程,它更是中国智慧和实力的完美呈现。

它证明了中国有勇气面对挑战,更有能力完成看似不可能的任务。

这不仅激励了全球对中国基建能力的信任,更激励了我们每一个人相信,无论多么艰难的挑战,都可以通过智慧和努力变成现实。

未来,我们期待在更多地方看到中国制造的奇迹绽放光彩,不仅改变世界,也在改变我们对未来的期待。