浙江,宁波。

古称为“鄞”,是国家历史文化名城,距今4200年的夏朝堇子国,被认为是宁波作为“邑城”的最早起源。唐时称“明州”,明洪武十四年取“海定则波宁”之义改称宁波。

一起来看宁波名列第3批中国传统村落的8个小众古村落,你去过几个?

1 宁波市鄞州区姜山镇走马塘村

走马塘古村,誉为中国进士第一村,名列第3批中国传统村落。

旧称忠孝里,君子河从村边悠悠地流过,四周都有护村河。村中明清民国的古建筑众多,民风淳朴,人称其为“四明古郡,文献之邦,有江山之胜,水陆之饶”。

走马塘古村为“四明古郡,文献之邦”,历朝历代共出了76 位进士,110余个官吏,国公至太师、八尚书、两驸马。

如今的村口,有三卷圣旨模样的巨大书卷雕塑,上面写满了古村历代的进士名,自宋元明清直至民国近千年的历史中,共走出76名进士,其中北宋6人,南宋54人,元10人,明6人:

始建于公元988年的走马塘古村落,千载文化沉淀在村落中显而易见,明代建筑目前保留下来的尚有8处,清代建筑更是比比皆是,另外民国时期具有西洋痕迹也极为典型,值得推荐一去。

12 宁波市海曙区章水镇李家坑村

名列第3批中国传统村落,位于海拔800多米的杖锡山麓下,一处人文历史与自然风光俱佳的去处。

原名徐家畅村。始祖李龚荐自清初于永康长恬迁入定居。因见李家坑山环水绕,景色秀丽,随即披荆斩棘,垦地开荒,建舍发族,迄今已有360多年的历史。目前在村南尚存一座李氏家庙,宗庙庄严肃穆,碑匾高悬,棣萼生辉。

“李家坑位居深山幽谷,世以耕猎为生,而李氏的传家格言却是“承祖业克勤克俭,示子孙唯耕唯读”,所谓“农耕之余,读书不止,这样的祖训让这个山间古村有着非常浓厚的读书氛围。

李家坑靠山而居,依溪而建,数百户灰瓦白墙的居民疏朗有致,一条条记载着沧桑历史的卵石小道曲径通幽。村内古民居大多是清朝中晚期和民国的建筑,布局讲究,层次分明,以对称的两层式四合院民居为主。这种房屋结构和村落风貌,如今在江南地区已经十分罕见。山石垒砌成的石屋质感厚实、色彩斑斓,如同童话城堡一般。

李家坑风光旖旎,高山巍峨,古树参天,溪水清澈,空气清新,是长寿之村。徜徉在李家坑的山山水水,随时随处可见游客在其中悠然自得。

13 宁波市海曙区章水镇蜜岩村

名列第3批中国传统村落,位于四明山东南方,是大、小皎水系汇聚之地。村庄前后相对守望有狮子山和白象山。村东的蜜岩山奇峰峥嵘,宛如屏风,大小两皎之水在此汇聚,称为“皎口”,因地势险要,有“双皎咽喉”之说。

蜜岩村90%的村民都为应姓。应氏族谱记载,蜜岩应氏居此历时已有八百七十年之久。唐长庆年间的应彪公,官拜明州刺史,其子肃,跟随父亲,一同上任到鄞县,后“固家于鄞”。初择居鄞江光溪(唐时县治),至刺史之十二世孙应高时,方迁至蜜岩村定居,约1120年前后。

蜜岩村老屋密集,街巷纵横。这些古老的建筑与蜜岩山、蜜岩潭、章水溪等自然环境互为依存,即使站在村中某一庭院中,不但能抬头见山,而且视野相对开阔,这也是蜜岩村和一般山村不同之处。

行走在古宅,随处可见嵌有“福”字的石窗、雕花砖窗。虽然有的宅院墙门或门楼有些破败,但院内的民房依然保留着原有的风貌,砖木结构的楼屋间间相连,户户相依。

蜜岩的老宅书卷之气很浓,如“望三益”、“安贞吉”。“安贞吉”的老墙门据说是著名老字号亨得利钟表的发源地。村里如今保存下来的桂馥堂,仿佛是对这座古村落世代精神的注解。

蜜岩村还有一座清代的石拱桥,叫万安桥,曾是蜜岩到许家岩下的必经之路,古朴的桥身镌满岁月的痕迹。

14 宁波市宁海县力洋镇力洋村

力洋村,名列第3批中国传统村落。这里是三门湾的历史文化后院。整个古村落核心地块占地面积9.01公顷。村内现存较完整的有石明堂、水夫故居、连科宅、五门大宅等古宅18处,具有重要的历史文化价值。

“四凤穿牡丹”的雕梁宅、“一鹭莲荷”的连科宅……,由于力洋古时靠海,这一带曾经受海盗与倭寇的侵扰。为此,力洋古民居建筑都有一套严密的防御设施,不少古民居的墙壁上,安装有石制的枪眼、高深的院墙和厚重的大门,而村落迷宫般的小巷也是那个时代的印证。

15 宁波市宁海县一市镇东岙村

东岙古村,名列第3批中国传统村落。濒临旗门港,是宁海的南大门。东岙是海上丝绸之路的门户,也是出入三门湾的门户。

这里保存了滨海水运古村的千年记忆,也留存了一批屡经风雨海暴磨砺的建筑遗迹。这座古村难觅江南村居娟秀、清雅之遗韵,却有着大气厚重刚烈的个性。

穿行在东岙古村的小巷中,溪坑石垒成的围墙和石屋、被岁月染成青黑色的墙面,长满青草的卵石路,尤其世外桃源之感。

东岙古街值得一走,街两侧还保留着两座清代完整的四合院,一是叶家道地,一是陈家道地。其中叶家道地建于清道光年间,是东岙保留最完整的一处道地,占地约650平方米,房屋为二层木结构楼房,保存尚好。坐北朝南,是呈凹字形的三合院,南围墙连屋墙,中开大门。叶家道地为典型的三檐齐建筑形式。

此外,东岙清代的王氏宗祠、褚氏宗祠保存尚好,另周边还有著名的“民具尔瞻”的摩崖石刻和壮观的双龙瀑布。

16 宁波市宁海县越溪乡梅枝田村

这里有“座拥犀峰环一角、门迎狮嶂振双铃”美誉,名列第3批中国传统村落名录。

梅枝田村以田姓村民为主。据田氏宗谱记载,南宋开庆元年(1259),田什将军第十四代后裔移居梅枝田,此后经七百多年繁衍生息,田氏家族不断兴旺,村落规模持续扩大。

古有梅里之称,三面环山,一面朝海,山峦叠嶂,海天相映。村民围月山而聚族群居,依山傍水,选址巧妙,规划精致,整体布局无不渗透出宗族理念、儒学章理、道教文化,彰显堪舆学“大风水”的概念。

梅枝田有田氏家庙,建于明朝嘉靖年间,为田氏族人为尊宗敬祖而建的祠堂建筑。家庙坐东朝西,建筑面积1200平方米,木结构品字形,中三间大殿,马头墙,南北建两厢,中天井,西戏台。内挂历代官府赠送匾额八块,最早可溯清乾隆年间。庙前三大门,中间两旁立石鼓,庙外立石旗杆架。

梅枝田村还保留着一批自明末清初至民国时期的古建筑,如有祥下、新楼下、高堂等十几处道地,皆是当年大家族的历史遗迹。其中田氏家庙附近的祥下道地最具代表性,建于清末时期,是当年黄埔军校毕业生、抗日将领田守中的家院。另朱家道地,保存也较为完好,是典型的江南四合院格局。

17 宁波市奉化市萧王庙街道青云村

位于萧王庙街道,因“联步青云坊”而得名,是一个具有近千年历史的文化名村。名列第3批中国传统村落。

距今已有1200余年历史的奉化青云村,北临剡江,西傍泉溪,南望同山。两条河流穿村而过,形似玉带。据《孙氏族谱》记载,青云旧时称孙家,亦有“湖澜”的别名。上世纪50年代初建立行政村之时,因村中“联步青云”牌坊,故定名“青云村”。

青云村古村区现有传统古建筑保存数量庞大,主要类型有民居、祠堂、藏书楼和桥梁等。村庄整体风貌保存了清末民国时期的风格,是宁波市目前保存较好的古村落之一。行走在青云村的古街巷,举目所见的尽是石梁老屋,迎面而来的尽是书香气息,当地出过多位藏书家和名人雅士。一世祖原甫公用“学而优则仕”为后世青云村播下了读书种子。从唐宋时代至清朝科举制度废除,青云村出了10多位进士,辉煌一时。

村落中“联步青云”牌坊历史悠久,明朝弘治十八年(公元1505年),村人孙胜嗜书如命,在村中筑竹庄书屋藏书,后高中进士,官至刑部主事,可谓青云直上。皇帝赐封在村中修建牌坊一座,加之孙胜又十分羡慕岑参诗句“联步趋丹陛,青云羡鸟飞”中的意境,将牌坊命名为“联步青云”。

因有着孙胜造屋藏书的古老记忆,在这里,爱书、读书、藏书一直一脉相承。村里现有“七千卷藏书之楼”“天孙阁藏书楼”、孙氏宗祠的家族藏书楼等3处藏书遗迹。除三座藏书阁外,历史上还记载着孙氏子孙兴办的湖澜书塾、崇文书塾、培文书塾、仰山书塾等。

如今在村落中行走,古老的建筑随处可见对联、楹联、匾额上展示的家风家训,不仅让马头墙黑瓦片更显特色,更成为该村每一个家庭对子孙立身、处世、持家、治业的教诲。

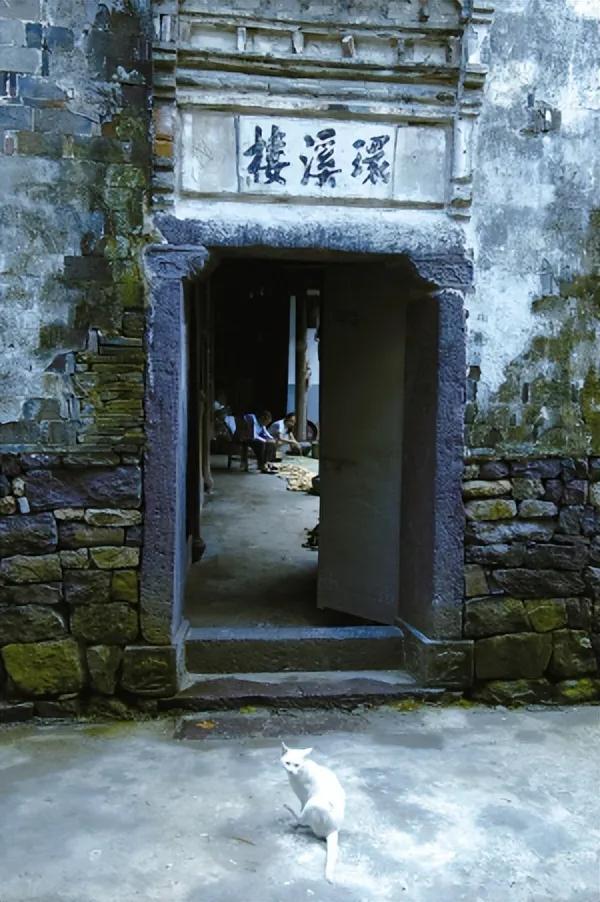

村落中有许多阊门,如德星聚阊门、仁德巷阊门、厚德苑阊门、三茂阊门、逢吉庐阊门、仁为美阊门、东初阊门等。这些阊门为青云村大户人家的住宅,错落有致,古韵留香。

德星聚阊门,是原黄埔军校军医院院长孙从钦先生的故居,位于大茂弄,是晚清时代建筑。东初阊门是清代大丰商业银行董事长孙鹤皋先生的故居;五丰阊门是民国时期中央乐团指挥家孙延康先生故居。这些古老的阊门,记录着这个村落久远时光的记忆。

这个满是历史感的古村落,处处可见古朴青砖墙、幽长巷弄胡同,走在这里,仿佛走在历史的时光里,更像是走进一座古建博物馆,触摸每一块砖似乎都能触摸到历史。

18 宁波市奉化市溪口镇栖霞坑村

奉化溪口镇, 栖霞坑古村,名列第3批中国传统村落。四面环山的大山深处,隐藏着一个世外桃源般的古村,这就是唐诗之路上的栖霞坑古村。

栖霞坑原名桃花坑,是新昌、余姚通往奉化、宁海的唐诗之路的项链上一颗美丽的吊坠。这条唐诗之路,千山竞秀、万壑争流,千百年来吸引了无数的文人墨客,唐朝诗人陆龟蒙的《四明山九题诗》中,有“云南更有溪,丹砾尽无泥”的诗句,句中的“云南”就是今天的栖霞坑。

据《四明栖霞王氏宗谱》记载,栖霞坑王氏先出于山东琅琊,自六朝始迁越州诸暨,后迁明州奉化,再返迁四明栖霞坑,栖霞坑村是王羲之后裔的聚居地。巧合的是刚去了王羲之的故里嵊州金庭镇的华堂村,村里的王氏也是王羲之的后裔,书圣王羲之就葬在金庭的瀑布山下,金庭与栖霞坑相距20公里。

快到村口能看到一座清朝时的单栱的石拱桥,桥名“长寿桥”清晰可辨,旁有长安庵。

村口一排气派的马头墙跃入你的眼帘,墙面上镂空的石窗依然完好,门楣上的“世袭槐荫”的字迹清晰可辨,这是村里曾经最好的建筑洽成祠堂,如今只剩一睹气派的马头墙在诉说着昨日的荣耀。洽成祠堂也叫式毂堂,建于1896年。

一条筠溪穿村而过,人们沿溪筑舍而居,繁衍生息。两侧老宅古韵尤其秀丽古朴,恍如进入桃源。

古村记编辑

更多古村古镇搜“古村记”小程序