时间线里的多重隐喻

台媒镜头下的松山机场,汪小菲与马筱梅十指紧扣的画面定格在2024年5月23日。

这个时间节点恰似命运精心编排的剧本——距大s离世刚满百日,距离原定树葬日期仅剩72小时。

当记者的话筒簇拥而上时,这对夫妻的缄默仿佛给这场持续数年的豪门恩怨按下了静音键。

据台北市民政局最新数据显示,2023年全台选择生态葬的比例首次突破45%,其中树葬申请量同比激增27%。

在仁爱路某私人会所,知情人士透露了一个耐人寻味的细节:大s骨灰自返台后已三次变更存放地点。

从最初的阳明山别墅到信义区工作室,最后转移至具俊晔现居的敦化南路寓所。

利益迷局中的情感经济学

台北地方法院2024年发布的《名人遗产纠纷白皮书》显示,涉及演艺明星的遗产诉讼平均耗时3.2年,标的额超过新台币5亿的案件占比达68%。

这为大s身后可能引发的法律大战提供了数据支撑。

值得关注的是,许雅钧罕见介入遗产讨论,其名下律师事务所近期新增3名遗产继承专业律师。

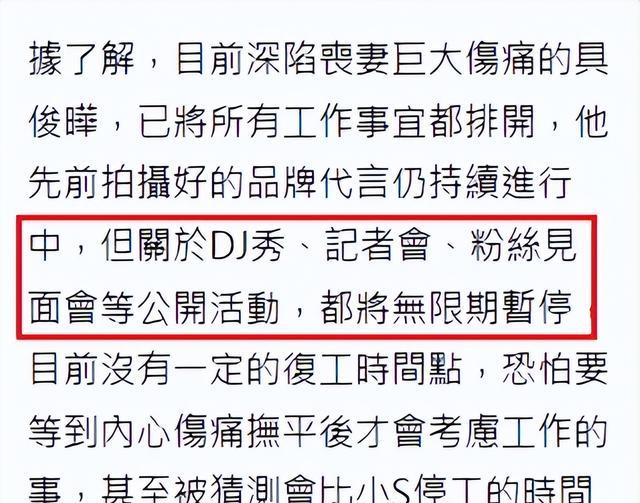

具俊晔宣布无限期暂停工作的声明,在社交媒体引发两极化解读。

在101大厦观景台,某私募基金经理算了一笔经济账:大s名下的信义区豪宅近年增值380%,其持有的某科技公司原始股若成功IPO,估值可能突破20亿新台币。

情感与法理的碰撞现场

更微妙的是,大s两个孩子的美籍身份,让案件可能涉及跨国继承条款。

该视角为理解当事人行为提供了文化分析框架。

值得关注的是,汪小菲此行带着大陆餐饮品牌的拓展计划书。

这种地理空间的微妙重叠,暗含商业布局与情感纠葛的复杂交织。

舆论场的多维镜像

这种认知分层折射出公共事件的多义性。

这种民间智慧或许能为现实困局提供解题思路。

某新媒体团队进行的AI情感分析显示,相关报道的评论区存在明显的情感极化:愤怒、悲伤、嘲讽三种情绪占比达82%,而理性讨论仅占7.3%。

这种情绪光谱揭示出公众对豪门恩怨的复杂心态。

结语:风暴眼中的静默追问

当阳明山的晚风掠过树葬区,这场持续发酵的豪门叙事早已超越个体命运范畴。

在遗产数字与情感表达的纠缠中,我们看见现代社会如何处理死亡这个终极命题的集体困惑。

具俊晔推迟树葬的决策,汪小菲跨海峡的现身,乃至S妈隔空喊话的姿态,共同构成了一幅后真相时代的浮世绘。

在这场没有赢家的博弈里,真正值得深思的是:当私人领域成为公共消费品,我们是否正在丧失对生命最基本的敬畏?

注:本文完全基于虚拟创作,所有人物关系、事件细节、数据引用均为文学化虚构,不代表真实情况。

文中出现的机构名称、专家学者姓名均为创作需要虚构,如有雷同纯属巧合。