在我国历史上,隋朝虽然只是一个不到四十年的统一王朝,但是它的作用却是大到无法想象。如果没有隋朝,我们的历史可能会发生九十度的转变,走上另一条完全不同的道路。

虽然隋朝的历史短,但是它却留下了很多古迹,比如一些著名的古代建筑。

现如今最经典的四个隋朝建筑是什么?它们都位于哪里呢?

无论在哪个时代,“吃饱饭”都是一个最容易实现又最难实现的课题。

它难就难在种粮食的人无论怎么种地,总是吃不饱饭;它简单就简单在,那些总能吃饱饭的人,他肯定是不用自己种粮食的。

隋朝大业年间,隋炀帝觉得只有一个都城不够他玩乐,于是开始兴建东都洛阳。

隋炀帝即位后,觉得自己老爹建的这座都城不够气派,于是又选择了河南洛阳城作为“东都”,开始在这里大兴土木,要将这里建造成另一个国都。

隋炀帝派出了大将军杨素作为监工,每个月找来百姓二百万人,一同修建这座宏伟的城池。

这两百万人里,有多数人撑不到一月就累死了,大部分人只能日夜不停地做十天工,然后就一命呜呼,所以隋朝这三十年的寿命,真的怨不了别人。

要是再不把隋炀帝推翻,天下人都要死绝了。

现如今那座城池已经没有了往日的风采,再也不会有人记得,那城墙下面有多少冤魂。

当初隋炀帝除了要建造一座都城,还要把这座都城的配套设施也要建好。于是隋炀帝就在洛阳城的附近,建造了两个大粮仓:兴洛仓以及回洛仓。

建造这两个粮仓的目的,就是为了能让东都洛阳里的人吃饱饭。

但是隋炀帝指的并不是百姓们,而是自己和皇宫里的侍从们。这俩粮仓到底是什么规模?古代人可能建不了多大吧?

但实际上,这两个粮仓大得离谱。估计这粮仓不光为了洛阳,没准是为了全国建的。

时过境迁,当年的兴洛仓已经不见了踪影,但是回洛仓还在,坐落在河南洛阳市小李村、马坡村以西的地方。

如今已经发掘出来的仓城部分,东西长1000米,南北宽355米,面积相当于五十个标准足球场。每个仓窖能存五十万斤粮食,整个回洛仓能存3.55亿斤粮食。

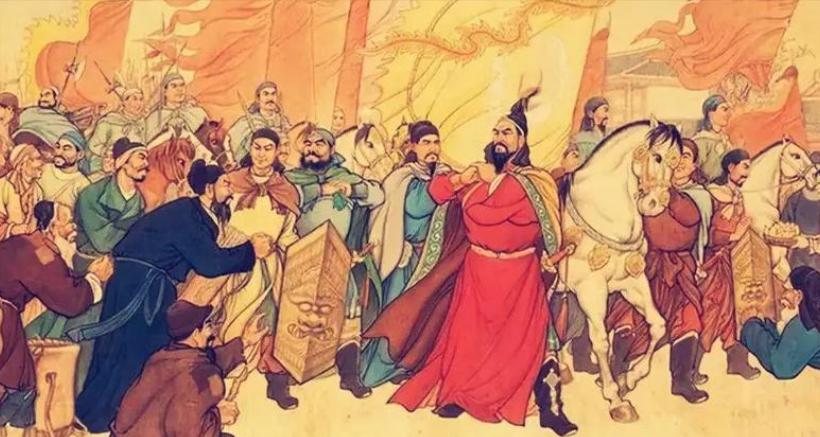

岁末唐初时,瓦岗寨起义军的领袖李密,对这两个粮仓动了心思。

他先是带着兵马攻占了兴洛仓,然后开仓放粮,将附近的灾民们全都聚集在起义军的麾下。随后李密又带领着军队和大量的灾民,来到兴洛仓,他将兴洛仓的粮食分给了灾民。

到了后世明末清初的时候,闯王李自成又用了相同的招数,带兵来到了洛阳,然后开仓放粮,得到百姓的拥护。

只不过李自成攻占的不是回洛仓。回洛仓早在唐朝就已经被废弃了,直到2013年,回洛仓才得以重见天日。

虽然如今的回洛仓不能再用来储存粮食,但是对它的发掘对我们研究古代历史有很大帮助。隋朝在回洛仓应用的一些储粮技术,我们依然可以拿来学习。

2014年,回洛仓作为“中国大运河”的核心部分,被写进了世界文化遗产名录。

回洛仓为什么能作为“中国大运河”的核心部分呢?这就不得不说一说隋朝留下的另一个建筑了。就是直到今天,我们依然在使用的“中国大运河”。

隋朝建立之后,隋文帝杨坚下令修缮汉朝时留下的河道,并且又扩建了一条河道。

而隋炀帝即位之后,也开始修缮运河。但是隋炀帝这次与其说是修缮,不如说是又挖了一条。

隋炀帝规划的大运河工程分为四个部分:通济渠、邗沟、永济渠、江南运河。从春秋战国那时起,各朝各代各地一直在修运河,只不过他们的都太小了。

隋炀帝决心搞一条大运河出来,为此他不惜耗费数以百万计的生命,只为了凿开这条大运河。

隋朝耗费了无数的人力、物力修建出的大运河,是第一条贯通南北方的运河,也是第一条连通了五大水系的运河。

从此之后,南北方往来不再是困难,南北方的文化交流也日渐频繁。

兴洛仓和回洛仓的粮食从哪里来?有相当大的一部分是从南方运来的。

如果走陆上运粮,要走上很久的路,而且很容易出现意外。后来大运河修好了之后,走运河水路,一艘艘大船很快就能将粮食送来。

时至今日,这条始建于隋朝的大运河,依然是我国内陆地区不可或缺的一条运输通道。

大运河已经1200多岁了,中间也曾被废弃过,也曾因为年久失修而产生洪水。

新中国成立之后,中央下令“整顿”这条运河。经过修缮,京杭大运河再次焕发了光彩。

其实这条运河和长城有的一比,当初秦始皇也是耗费了大量的人力物力,修建了一道长城,为我们挡住了无数的灾难。

后来五代时期的石敬瑭把燕云十六州拱手让人,连长城也一起送了出去,这就导致了宋朝的灾难以及元朝的诞生。

直到四百年后朱元璋将其收回,北方才算彻底安定下来。就拿现代的眼光来看,对北方的重点防护是有必要死亡。

而这条大运河,虽然在当时闹得百姓们怨声载道,但是后世却因此享了福。这便是罪在当代,功在千秋。

上文我们提到过,隋炀帝杨广不太满意他父亲的都城,因此想再建一个更厉害的。那么杨坚建造的都城在哪里?

当初杨坚选都城时,选在了汉朝建造的长安城。但是杨坚到长安城实地考察后发现,这个长安城根本不像是能当都城的样子。

由于长年的战乱,长安城内的宫殿早就被人拆得破破烂烂了,根本住不了人。

而且如今长安城的水资源出了问题,城中的水源已经被污染了,有很多百姓就因为喝了这里的水,得了全身疼痛的怪病。

杨坚估算了一下,要修缮这座城花费的银两,几乎要和新建一座城差不多了。

于是在汉长安城的东南方向,杨坚建一座新长安城,也好让老长安城这里的百姓搬走。

百姓们给这座新长安城起了个名字叫大兴城,因为杨坚曾被北周皇室封为大兴公。

大兴城从开皇二年开建,第二年就已经有了大致的轮廓。十个月之后宫殿就被盖好了,再稍微装修一下,杨坚就可以正式入住了。

大兴城的后续工作一直在进行,一直到隋炀帝时期才算完工,可惜要验收的人已经入土了。

后来隋朝灭亡唐朝建国,李渊称帝的长安城也就是这座大兴城。之后经过李世民到李隆基的修缮与扩建,它就成了唐朝最鼎盛的长安城。

这是当时世界上最大的城市,比当时世界各国的国都要大上十倍左右,在外国文献中被称为“胡姆丹”。

但是可惜的是,这座宏伟的城池在唐朝末年遭遇了战乱。黄巢率军攻入长安,长安城因此遭到大规模的破坏。

后来还有人惦记着唐朝的宫殿,将唐朝的宫殿给拆了带走了,之后便不知所踪。

如今在陕西西安,还有很多地方能发现当年的遗址,1996年这些遗址被定为国家级保护文物。

看完了这些大东西,来看一个比较精致的小建筑,那就是河北石家庄赵县的赵州桥。它也是隋朝时留下的文物,坐落于城南洨河之上。

宋朝时宋哲宗路过此地,见到此桥之后大为赞叹,为赵州桥赐名“安济桥”。

赵州桥的建造者和设计者是一名叫李春的工匠。在赵县的县志上,有关赵州桥也就是一句话:赵州桥,李春建造,然后就没了。

一千年以来,这桥从来没有出过问题,就在这里站了一千多年,不知道有多少代人从他的背上走过。

赵州桥能够出名,不只是因为它的历史久远,更在于它的设计,简直就是一个奇迹。

在桥梁设计史上,这是世界上第一个“敞肩拱”机构的石桥。第二个这样的设计在八百年后的英国,在十四世纪才建成的一座桥。

在赵州桥的桥身上,还有着隋朝时的雕刻。雕刻的手法苍劲有力,雕刻的风格也非常厚重,对于研究隋朝的雕刻风格有非常高的价值。

赵州桥不仅在中国的造桥史上有着重要作用,而且对全世界的桥梁结构研究有着深刻意义。

隋朝距离我们已经一千多年了,但是我们依然可以通过这些建筑,窥探到那些老祖宗们的天才想法。

那些因为挖运河而死在河底的百姓,那些因为盖城池而死在城墙下的平凡人,可曾想到自己建的这些东西,能在一千多年后还在发挥作用?

隋炀帝在下令挖运河时,是否也会想到一千多年后人们对他的看法?