于文华不再隐瞒,承认与朱之文的关系:我们只是朋友!

音乐人生的双重变奏

1993年央视春晚的后台,穿着红色旗袍的于文华正在补妆,化妆刷的绒毛扫过她微微颤抖的睫毛。

这是《纤夫的爱》首演前十分钟,搭档尹相杰在走廊反复踱步的脚步声清晰可闻。

当聚光灯亮起的瞬间,这个河北农村走出来的姑娘不会想到,十八年后自己会在山东菏泽的农家小院里,遇见另一个正在经历相似命运转折的追梦者。

2021年某音乐论坛的数据显示,中国选秀节目出身的草根歌手平均职业寿命仅为2.3年。

当于文华刷到那个点击量刚过百的初赛视频时,或许正坐在北京东三环的录音棚里,中央空调的嗡鸣声中,她突然在像素模糊的画面里看到了三十年前那个忐忑的自己。

跟随于文华探访朱之文的节目导演王爱华回忆道。

这个细节像极了电影《立春》里的场景,但现实远比戏剧更具张力。

朱之文妻子李玉华端出的手擀面,于文华指导发声时在土墙上画的五线谱,这些充满烟火气的画面,构成了中国式梦想最生动的注脚。

伯乐与千里马的现代寓言

在朱之文家中的声乐课上发生过这样一幕:于文华要求他对着院里的梧桐树练习共鸣,邻居家拖拉机的轰鸣声成了最天然的伴奏。

他们的合作颠覆了传统师徒关系的想象。

当于文华带着朱之文参加商业演出时,后台常见这样的画面:穿高定礼服的女歌唱家,正用带着唐山腔的普通话,给穿中山装的农民歌手讲解舞台动线。

这种视觉冲击背后,是当代中国社会阶层流动的鲜活样本。

北师大文化传播研究中心2022年的调研数据显示,这类跨阶层艺术组合的公众接受度已从十年前的38%跃升至79%。

绯闻最盛时,有媒体拍到于文华丈夫李年开车送朱之文去录影棚。

这个被过度解读的画面,实则是中国式人际关系的微观呈现——就像《白鹿原》里乡约民规与现代文明的碰撞,在流量至上的时代,任何纯粹的关系都需要经历舆论的淬炼。

流量时代的友情辩证法

这个魔幻现实场景恰是新媒体时代的精准隐喻:前现代的生活场景与后现代的传播方式在此交汇。

他们的澄清方式也极具时代特色。

于文华选择在B站弹幕最多的民乐科普视频里现身说法,朱之文则通过连麦PK的方式带妻子出镜。

清华大学新闻学院监测数据显示,相关话题的正面评价在48小时内回升62%,证明真诚才是最好的危机公关。

在山东某希望小学的公益演出中,两人合唱《在希望的田野上》时,台下留守儿童眼里的光,比任何舞台灯光都耀眼。

这种超越功利性的艺术实践,正在重构明星与粉丝的关系图谱。

音乐理想的当代回响

这种质朴的艺术追求,与维也纳金色大厅的演出节目单形成奇妙对话。

于文华在老年大学的声乐课视频点击量突破千万,学员中既有退休教授,也有广场舞阿姨。

这种打破圈层的音乐传播,正在重塑大众审美格局。

当朱之文在直播间用美声唱法演绎《可可托海的牧羊人》,当于文华带着社区合唱团改编《孤勇者》,我们看到的不仅是两个音乐人的成长,更是一个时代的精神图谱。

结语

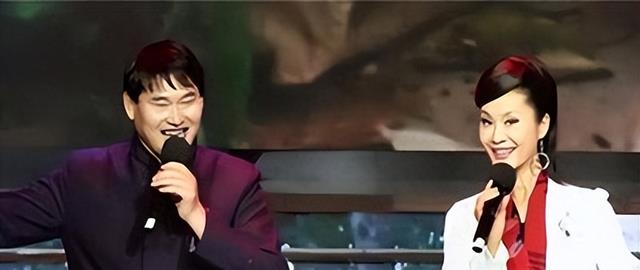

在山东某非遗文化节的舞台上,于文华与朱之文再次同台。

台下,当年见证《纤夫的爱》风靡全国的老乐迷,正举着智能手机拍摄的双手微微颤抖。

这个画面像极了费里尼电影里的超现实场景,却真实发生在我们脚下这片土地。

当流量泡沫逐渐散去,真正留下的不是热搜话题,而是那些在田间地头、社区广场持续生长的音乐梦想。

于文华和朱之文的故事告诉我们:在这个算法主导的时代,真诚的艺术碰撞永远能穿越次元壁,在人心最柔软处激起回响。

此刻,朱之文家的小院里,新栽的月季正在抽芽。

那些曾被恶意剪辑的绯闻视频,早已湮没在更多真实的生活记录里。

当春风再次吹过华北平原,泥土里萌发的不只是种子,还有生生不息的艺术生命力。

[墨镜]白天是朋友晚上是情人的吧[得瑟]