关于青年养老院的故事,很快以一种青年乌托邦的姿态,在社交平台上爆火。在那些满怀期待的人眼中,青年养老院就是互联网共享精神的最佳注脚,从大厂转身的主理人也是杜甫在21世纪的精神代言人,颇有点“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的浪漫。

但无数破碎的互联网神话告诉我们,等价交换才是颠扑不破的社会真理,当一个故事被粉红色泡泡包裹出过分的梦幻和浪漫,我们就得及时清醒过来,比如重新审视那过分低廉的房租、越来越拥挤的赛道,是否足够撑得起年轻人不事生产的逃避。

如果不,那浪漫落地到现实,悠闲的躺平生活得打几折?你的底线又会在哪里?

“人到二十想躺平,人到三十想退休”,这在如今也不是什么新鲜事。

但有趣的是,中国老年人最大的噩梦是被“不孝儿女”送进养老院,而年方不过二三十的年轻人,却在“最该奋斗的年纪”,想尽办法把自己送进养老院。

从去年开始,青年养老院在社交平台上流行起来,它们的发起者和组织者通常是年轻人,也是主流观点和刻板印象中所认为的文艺青年,选址多在远离市区的郊区或乡村,价格从999/月到1999/月不等,主打一个经济适用。

反正,养老这种事,是不需要考虑通勤的。

一些青年养老院的宣传文案。(图/社交平台截图)

据不完全统计,截至 2024年底,全国自称“青年养老院”的场所起码超过2000 家,遍布 20 多个省份。

这些青年养老院在宣传上大同小异,核心噱头都是让暂时失业的年轻人逃离日常生活的压力,通常对入住者有年龄要求。而许多青年养老院本身的发起者,就是大厂“毕业生”或曾经的互联网从业者,自身同样有强烈的躺平需求。

关于青年养老院的故事,很快以一种青年乌托邦的姿态,在社交平台上爆火。

在那些满怀期待的人眼中,青年养老院就是互联网共享精神的最佳注脚,从大厂转身的主理人也是杜甫在21世纪的精神代言人,颇有点“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的浪漫。

但无数破碎的互联网神话告诉我们,等价交换才是颠扑不破的社会真理,当一个故事被粉红色泡泡包裹出过分的梦幻和浪漫,我们就得及时清醒过来,比如重新审视那过分低廉的房租、越来越拥挤的赛道,是否足够撑得起年轻人不事生产的逃避。

如果不,那浪漫落地到现实,悠闲的躺平生活得打几折?你的底线又会在哪里?

“心碎乌托邦”。(图/《奋斗》)

答案并不难猜。

随着体验者愈多,更多青年养老院的体验被发布在社交媒体上。人们发现,无论初衷如何,生意总归是生意。尤其是入局者越来越多之后,如何在竞争当中保持持续的运营和盈利能力,显然是比浪漫更重要的现实问题。

01 青年乌托邦不得不说,躺平是门好生意。

要论起来,“躺平”一词在中文互联网上流行起来,也不过三四年时间。尽管主流观点和传统价值观对其多有批判,将它与懒惰颓废联系起来,但在年轻人为主的社交媒体上,躺平的话题从不缺流量,颇有点“underground”的感觉。

前有FIRE、gap year,如今又有躺平博主、青年养老院,躺平以不同的形式,为疲惫不堪的年轻人,反复刻画着理想的生活图景,也带给他们一种坚定的信念——太累了,就停下歇歇。

想要休息,已经成为当代年轻人的共同“症候群”。

今年大四的阿鑫,在各种焦头烂额的情绪中,萌生出了“躺平”愿望。若以主流观点来看,他正处于人生关键节点,一边是事关毕业的论文,一边是给就业铺路的实习。

但在被两者双重暴击了四个月之后,今年初那最后一个“合法”寒假里,阿鑫却突然有种空闲下来的无聊感。所以,当朋友给阿鑫转发了一则青年养老院体验活动的消息之后,他有点心动,于是报了名。

几天后,他们收到了店家邀请入住的消息。两人临时收拾了行李,踏上了去成都蒲江县的高铁。

阿鑫对店家邀请的信任,主要是出于朴素的互联网价值观。他和朋友很早就听说过青年养老院的运营模式,对于从小在四川农村长大的阿鑫来说,蒲江不是遥远的缅北,高铁也不过30分钟,问题不大。

阿鑫入住的“青年养老院”。(图/受访者提供)

也正是由于从小长在农村,阿鑫对互联网流传的“躺平乡野”“田园牧歌”之类故事,也没有太多期待。不过,当他和朋友到达目的地之后,却有些意外惊喜——这里虽然距离城区较远,但村内环境清幽、道路平整,随时可以出门到外面溜达散心。

或许是因为处于试营业的关系,这家青年养老院内部环境也不错,房间虽然不大,但是硬件设备功能良好,房间也打扫得比较干净。

作为一个以“躺平”为主旨的青年养老院体验活动,店家为他们这批先行体验者提供的娱乐活动不算太多,但都很有当地的生活特点,比如采茶、挖笋、挖折耳根等等,还拜访了当地小有名气的木雕艺人。

现在回想起来,阿鑫对于那几天的体验还是相当满意。在他看来,这算是一次相当不错的非遗民俗文化体验活动,让这个生于川渝的年轻人,对于当地的文化特色有了更进一步的了解。

入住期间,店家为住客安排的当地民俗体验。(图/受访者提供)

02 “躺平”是一种诱饵对阿鑫来说,这趟体验是一次意料之外的惊喜。即便不算那些具有当地特色的文化体验活动,只算吃住便已是物超所值。

他根据后来店家给出的正式价格表算了算,一天只要五六十块,包吃包住,“我一个人在家做饭,每天算下来也要几十块了,有人管饭,还不用动脑想每天吃什么,我觉得还是挺不错的”。

根据入住前的地址定位,阿鑫发现养老院的前身是一间民宿,由老板的自家农村小院改装而来,做饭的阿姨、前台基本是当地居民。“我后来听他们聊天时提起,他(店老板)好像是大学毕业,在新疆做了两年公务员,后面回来开了这家店。”

“养老院”店内的招牌。(图/受访者提供)

不难发现,很多“青年养老院”都是由民宿改造而来。

面对连锁酒店不断挤压生存空间、个人民宿同质化严重等问题,个人民宿近年来逐渐陷入低迷。引入“青年养老院”这一概念,无疑可以帮助个人民宿快速引流、打响招牌。但在这波流量之后,部分青年养老院经营者不可避免地走上了“割一波韭菜赚一波钱”的路子,所谓“养老”很快沦为营销噱头。

与去年一片大好的舆论相比,今年再次在社交平台搜索“青年养老院”,跳出的联想结果多了“避雷”“骗局”“套路”等关键词。

“躺平”终归也是一种欲望,而欲望都有被利用的可能。(图/社交平台截图)

山东90后小李就不幸遇到了类似的“套路”。今年春节之前,他曾在社交软件上刷到位于当地郊区的一家青年养老院,“3990,两个人,一个月,每天三菜一汤”。

按照这个价格折算,每人每天连吃带住只要66.5元,而且没有年龄限制,也没有那些令i人尴尬的社交破冰活动。考虑到母亲刚刚做完手术,正需要找个风景宜人的地方休养,于是小李选择在春节之后带母亲入住了这家养老院。

虽然入住之前,他已经知道这里是一家“改头换面”的民宿,但糟糕的环境还是大大超出了小李的承受范围:

房间里积灰严重,“每天拖地都很脏”,空调不知道多久没有清理过;卫浴条件差,淋浴头漏水,马桶盖也是松的,热水器更是从入住就是坏的,一直没有热水,店家拖了十多天才派人来维修,没多久又坏了,这次索性连水都没有了。

更让他难以接受的是,宣传照片上“一荤三素、偶尔有现捕海鲜”的日常餐食,几乎变成了全素伙食。“荤菜以鸡脖为主,海鲜更是没有”,养老院所提供的餐食基本维持这个水平,饶是如此,仍然常常供应不足。

几天下来,别说作为病号的母亲吃不惯,就连小李一个健康的成年人也常常饿得承受不住,他多次向店家表示不满,餐食却始终没有改善,到后来小李也放弃了沟通,索性“自己点肯德基解决了”。

小李和母亲在入住期间的午餐。(图/受访者提供)

03 青年养老院不是好生意如今回头来看,小李才后知后觉地发现一切都是套路。

小李记得入住当天,老板以“平台购买要多交手续费”为由,劝说小李把他在平台下的单退掉,并提出“微信转账可以再优惠90块钱”。

小李同意了这个方案,但也因小失大。因为缺乏平台监管和有效租住合同,这次省下来的不到一百块,为他后续的维权增添重重阻碍。

事实上,由于青年养老院的定位相对模糊,无法适用于养老规范服务的相关法规,整体还是依照民宿的管理方案进行。但同样,由于针对民宿的管理法案也长期处于真空状态,确实让部分商家就这样钻了空子。

不过小李并未就此放弃,他告诉《新周刊》,接下来还会继续维权,至少要为自己和母亲饿了几天的肚子讨个说法。

除了“货不对板”的质疑之外,关于青年养老院的吐槽还在继续增加:在社交平台上,“xx岁,离职的我在xx开了一家青年养老院”类似的文案已经泛滥成灾,“丁克”“全女”和“躺平”都快成了某种固定搭配。

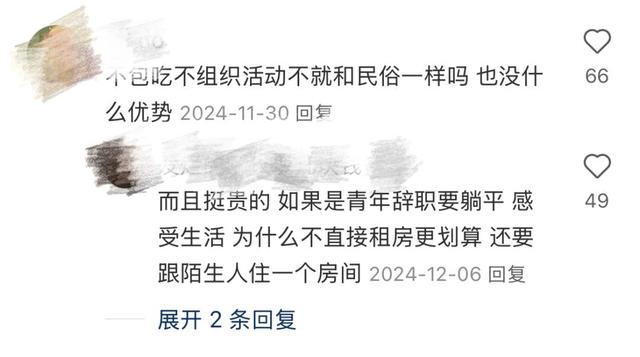

而在最近发布的青年养老院的信息中,评论区也很少再出现过去的祥和氛围,取而代之的是质疑:有人觉得店家打着“免费入住”的幌子,实际上是为民宿免费劳动力;也有人认为当下初创的青年养老院已经没了早前的感觉,既不提供饮食也不安排活动,“和民宿没有区别”。

在一条获得2.1万赞赏的帖子中,评论区更不乏有人以阴谋论的视角,质疑部分商家的运营手段:

住客冲着“不工作不出门”而来,但入住之后,店家会以“介绍兼职”的方式让住客刷单做兼职,甚至忽悠住客办信用卡拿提点——“这难道不是变相打造传销窝点?”

网友对一些青年养老院的吐槽。(图/社交平台截图)

显然,和之前那些提供情绪价值的生意一样,在被批量复制之后,曾经的“青年乌托邦”回归了现实,而浪漫主义的滤镜因为仍然能够吸引一批人,成为了某些投机分子的镰刀,收割着一批又一批满怀憧憬的年轻人。

面对这种情况,那些真正为此投入心血的人,无疑是最伤心的。在风评逐渐转向负面之后,曾经在社交平台上活跃宣传的商家们也渐渐低调,其中部分账号已经不再更新相关内容,有的也已经改换门庭,挂上“轻龄社区”“轻龄民宿”的牌子继续经营。

但换个角度想,若然钱不好赚,为了持续运营下去,投机分子的出现,几乎是青年养老院的必然。

单靠情怀从来都做不成生意,而青年养老院可能从来不是一门好生意。

“但凡多请一个人,都不赚钱。”做了三年青年养老院的小路告诉《新周刊》记者,他是2023年最早入局做养老院、也是为数不多“吃到红利”的那批创业者。尽管如此,他仍然只能通过亲力亲为勉强维持收支平衡。

他算了一笔账,他和朋友合伙投入了约45万,在云南西双版纳租下了一座小院,淡季入住月租在1500元左右,有12个房间。但在过去运营的一年多,养老院的常住人数维持在10—15人,扣除房租水电,全部利润大概只有两三万,“如果不是有点情怀,根本坚持不下去”。

创立青年养老院的想法,源于小路早年间看过的关于日本田园生活的纪录片。他被其中所描绘的情景所吸引,遂萌生了在国内复制类似业态的想法。

经过社交媒体前期的宣传之后,小路的养老院也确实取得了不错的流量,许多住客都是慕名而来,大部分是90后。其中的很多人如今都和小路成了朋友,当时在店里住得最久的一位客人,现在甚至跟他去了新疆开发新的旅游项目。

至于这家承载了他梦想的青年养老院,切切实实地帮到了不少需要停下来的年轻人。为此,小路也想得开,赚得少就少投入些精力,“全当副业了”。

(图/《人生果实》)

或许从一开始,“青年乌托邦”就注定只能是小而美的生意,更适合向内面对自己,或是三五知己结伴休息充电。就像小路当年看到的那部纪录片一样,“不是为了躺平,是短暂地休息再重新出发,给自己增加一些能量,去更好地做自己,做自己喜欢的事”。