2023年夏夜,某直播平台上突然涌现出上百位"渐冻症患者",他们颤抖的手指在屏幕上艰难滑动,评论区飘满鼓励的弹幕和礼物特效。这场持续72小时的集体行为艺术,最终被证实是某MCN机构策划的"励志剧本2.0"。当真相曝光时,那些被感动到彻夜守候的观众突然意识到:自己又成了新型流量游戏的NPC。

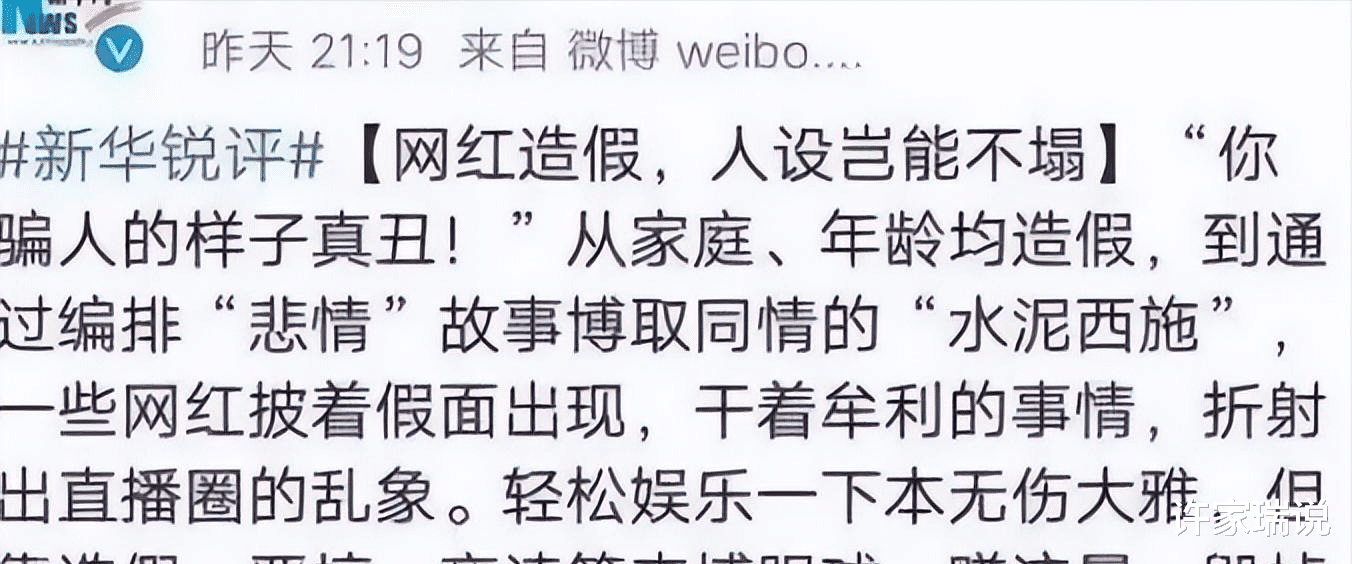

在杭州九堡的某栋写字楼里,藏着国内最大的"人设剧本库"。这里的编剧团队每天要处理3000条热搜词条,他们像组装乐高积木般拼接爆款元素:绝症、欠债、单亲妈妈。某次内部培训会上,总监举着张方方的案例说:"2017年水泥妹扛起的是四袋水泥,2023年我们要让观众扛起四吨眼泪。"

这个灰色产业链的成熟程度远超想象。专业的数据公司会为每个虚构人设定制"共情指数模型",通过AI分析用户浏览记录中的情绪波动点。去年某"白血病画家"账号,就是利用这套系统锁定了35-50岁女性用户群体,她们在深夜浏览育儿内容时的情感防线最脆弱。

选角导演们深谙观众心理密码。他们会在影视基地挑选外形普通但眼神坚毅的群演,这些"平民英雄"的每道皱纹都要自带故事感。某次试镜中,导演反复要求应聘者"哭的时候要忍住不哭",因为这种克制的悲伤更易引发共情。被淘汰的演员自嘲:"原来演技太好反而吃不上流量这碗饭。"

推手团队掌握着精密的时间算法。某次"工地孝子"的运营记录显示,他们选择在周五晚八点发布第一条视频,这个时段白领群体结束加班刷手机的概率最高。72小时后话题冲上热搜时,正好赶上周一早高峰的地铁阅读时间,形成传播裂变。

中国社会科学院2023年《网络信任指数报告》显示,网民对网络求助信息的信任度已从2017年的68%暴跌至19%。更值得警惕的是,有43%的受访者产生"信任疲劳",面对真实的灾难报道也会条件反射式质疑。这种集体创伤后遗症,正在消解数字时代的善意根基。

某公益平台负责人透露,2022年河南洪灾期间,真实求助信息的转发量较五年前下降60%,而质疑留言增长340%。有志愿者无奈道:"我们要花80%精力证明自己不是演员。"这种魔幻现实直接导致某救援队开通了"打假直播间",24小时直播物资发放过程。

心理学界将这种现象命名为"数字版狼来了综合征"。北京师范大学团队实验发现,经历过三次以上网络骗局的用户,其大脑杏仁核在观看感人视频时活跃度降低52%。这意味着过度的虚假刺激正在钝化人类的共情本能,形成情感防御机制。

商业领域同样遭受反噬。某老字号品牌2023年推出"聋哑人手作月饼",即便带着残联认证,销量仍不及预期。市场总监苦笑:"现在消费者看见'特殊群体'产品就自动联想是营销套路。"这种信任危机让真正需要帮扶的群体陷入"自证清白"困境。

重构数字契约的破局之路上海某科技公司开发的"溯光源"系统正在改写游戏规则。这个区块链存证平台能追踪视频从拍摄到发布的全链路,观众点击"信息溯源"按钮,就能查看博主过去30天的定位轨迹、消费记录等脱敏数据。内测阶段就拦截了87%的虚假人设账号。

在东京,某直播平台推出的"共情值可视化"功能引发热议。系统根据用户历史行为分析其情感投入度,当检测到过度共情时会弹出理性提示。数据显示该功能使冲动打赏减少62%,但优质内容收藏量反而提升45%,证明理性与善意可以共存。

柏林某大学传媒系教授的"情感透明度"实验带来新启示。要求博主在感动场景中插入"此刻我在调动悲伤情绪"的元注释,结果意外获得更高信任度。这种"打破第四堵墙"的坦诚,反而重建了观众的情感连接,点击率是传统套路的1.7倍。

杭州互联网法院最近审理的"虚拟人设诈骗案"开创重要判例。法官不仅判决赔偿观众损失,更创新性地要求被告在千万级曝光量的账号上,连续30天置顶"骗术拆解视频"。这种"以彼之道还施彼身"的惩戒方式,正在形成强大的震慑效应。

结语当我们凝视"水泥西施"事件这面魔镜,看到的不仅是某个网红的坠落轨迹,更是整个数字时代的信任寓言。那些在直播间闪烁的爱心图标,本该是连接陌生人的温暖信号,却在流量黑手的操弄下异化为收割工具。但值得欣慰的是,在上海某中学最近的职业规划调查中,"网红"已从三年前的首选跌出前十,而"区块链鉴真师"等新兴职业正在崛起。或许这个充满反讽意味的转折,正暗示着下一代互联网原住民的选择:当虚拟世界的光怪陆离逐渐退潮,真实的价值终将在沙滩上显现。