来源: 五经小筑

《自题金山画像》是苏轼晚年所作,短短24字,看似平淡无奇,却蕴藏着他一生的跌宕起伏与超然智慧。这首诗不仅是苏轼对自己人生的总结,更是他对世事的深刻洞察与豁达态度。

原文

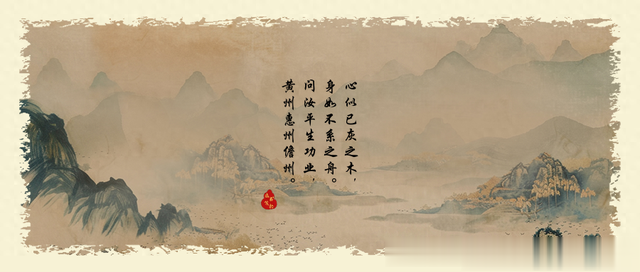

原文《自题金山画像》宋 · 苏轼心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

壹

壹心似已灰之木

心得感悟“心似已灰之木”,乍一听,似乎充满了无奈与消沉,但细细品味,却发现这是一种历经千帆后的平静与超脱。

苏轼的一生,从朝廷重臣到被贬流放,经历了无数起落,但他并未被命运击垮,反而在磨难中修炼出一颗淡然的心。

这种“已灰之木”并非死寂,而是一种看透世事的豁达。正如陶渊明所言:“纵浪大化中,不喜亦不惧。”

苏轼的心境亦是如此,他不再为外界的荣辱所动,而是选择与自己的内心和解,活得通透而自在。

贰

贰身如不系之舟

心得感悟“身如不系之舟”,苏轼用这一比喻,道尽了自己一生的漂泊与无奈。他的仕途如同这无系之舟,随波逐流,无法自主。

正是这种漂泊,让他领悟到了另一种自由。庄子曾言:“泛若不系之舟,虚而遨游。”苏轼的身体虽被命运左右,但他的心灵却从未被束缚。

他在漂泊中找到了内心的安宁,在动荡中觅得了精神的自由。这种自由,不是外在的随心所欲,而是内在的无所挂碍,是一种超越世俗的境界。

叁

叁问汝平生功业

心得感悟“问汝平生功业”,苏轼的这一问,看似在总结自己的一生,实则是在反思人生的意义。他的“功业”并非世俗的成就,而是他在逆境中依然保持的豁达与坚韧。

正如范仲淹所言:“不以物喜,不以己悲。”苏轼的功业,不在于他做了多大的官,而在于他如何在困境中坚守本心,如何在苦难中保持乐观。这种功业,是一种精神的丰盈,是一种对生命的深刻理解与接纳。

肆

肆黄州惠州儋州

心得感悟“黄州惠州儋州”,这三个地名,是苏轼被贬流放的地方,也是他人生中最艰难的时期。然而,正是这些地方,成就了他精神的升华。

在黄州,他写下了《赤壁赋》,在惠州,他寄情山水,在儋州,他教化百姓。正如王阳明所言:“心外无物,心外无理。”苏轼在这些偏远之地,并未沉沦,反而找到了内心的光明。

他用行动证明,真正的功业,不在于身处何地,而在于如何面对生活,如何在困境中活出生命的价值。

愿与君共勉!

苏轼的这首诗,虽然只有24字,却道尽了他一生的沧桑与豁达。他用自己的人生告诉我们,真正的智慧,不在于逃避苦难,而在于如何在苦难中保持内心的安宁与自由。

愿我们每个人都能像苏轼一样,在人生的旅途中,活得通透,活得豁达,活出属于自己的那份从容与洒脱。

点击关注我们,您的每一次点赞、转发、关注和收藏是小编前进的动力,祝大家遇见更好的自己!