1858年,也就是咸丰八年,英法联军入侵中国之际,法国还联合西班牙对越南发动了战争。到了1862年(同治元年),越南在无奈之下与法国和西班牙签署了不平等的《西贡条约》,被迫割地赔款。

1867年(同治六年),法国进一步攻占了越南南部的永隆、昭笃和河仙三省,掌控了湄公河三角洲地区,不仅意图全面占领越南,还试图以此为跳板打开通往中国西南的大门。

至1873年(同治十二年),法国侵略者相继攻陷了越南北部的河内、海阳、宁平和南定四省,计划在完全控制北圻后进军云南。面对法军的步步紧逼,越南政府无力抵抗,于是邀请当时活跃于中越边境的刘永福及其黑旗军协助抗法。

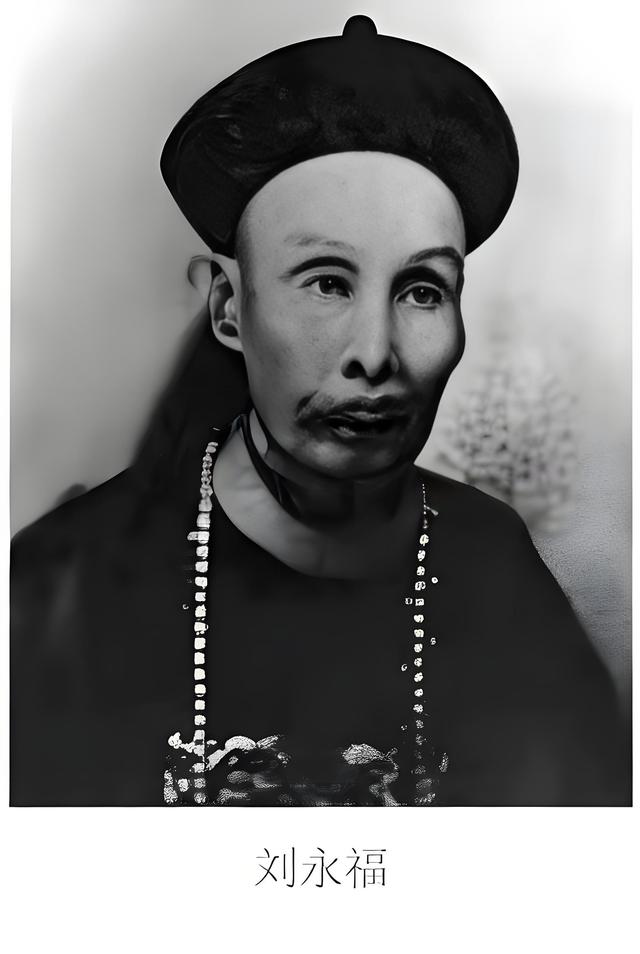

刘永福,字渊亭,出身于广东钦州的一个农民家庭,幼年时随父亲流落到广西上思县。他早年曾参与天地会起义,并逐渐成为广东天地会一支义军的首领,其部队以七星黑旗为标志,因此被称为“黑旗军”。

太平天国运动失败后,刘永福为躲避清军的围剿,率众退至滇越边境,开山辟林,组织民众进行耕作和自给自足的生活。

同治十二年(1873年),受越南政府邀请,刘永福率领部队前往河内支援。在城外,黑旗军重创法军,成功击杀法军统领安邺,消灭数百敌军,并收复河内。为表达对黑旗军的感激之情,越南阮氏王朝授予刘永福“三宣副提督”的职位,驻守宣光、兴化、山西三省。

然而,到了光绪八年(1882年),法军再度攻陷河内。面对侵略,黑旗军与越南军民联合抵抗,将法军围困于河内长达一年多。次年,在河内城西的纸桥决战中,黑旗军英勇作战,歼灭法军二百余人,击毙其司令官李维业,取得辉煌胜利。战后,刘永福被越南政府晋升为“三宣正提督”。

尽管法军在北越遭遇挫折,但在越南中部却取得了进展,迅速逼近越南首都顺化。当时,越南国王刚去世,王位继承问题引发统治集团内部的分裂与混乱,国家无力一致抗敌。

法军趁虚而入,攻占顺化,并迫使越南政府签订《顺化条约》。通过这一不平等条约,法国获得了对越南的“保护权”。

此后,法国以越南为基地,开始将侵略目标转向中国,甚至公开宣称要“征服那个巨大的中华帝国”。

面对法国进一步侵略中国的严峻局势,清政府内部出现了主战与主和两种截然不同的意见。以左宗棠、张之洞为代表的部分官员坚决主张抵抗法军的侵略。他们认为,法国通过征服越南企图扩张其势力范围,而越南与中国唇齿相依,关系密切。如果放弃越南,任由法国占领,将直接威胁到中国的安全,形成“震邻切肤之灾,唇亡齿寒之患”。因此,必须采取强硬态度与法国交涉,在两广和云南地区加强军事部署,同时援助越南政府,并依靠黑旗军的力量,阻止法军北进。

然而,以李鸿章为代表的淮系官僚集团却持不同立场。出于保存自身实力以及推行妥协退让政策的考虑,他们反对出兵抗法,认为中国在军事上不是法国的对手,即便一时取得胜利,也难以保证长久不败;即使某一战场获胜,也无法确保其他地区的防御稳固。因此,李鸿章等人主张默认法越之间签订的不平等条约,撤回军队,放任法国驱逐黑旗军。

李鸿章的妥协退让态度遭到了朝野上下的一致谴责。尽管他和其他所谓的“谙习外事者”始终坚持求和,但这种软弱立场反而助长了法国侵略者的嚣张气焰,导致战火迅速蔓延至中越边境及沿海地区,使国家陷入更加危急的局面。

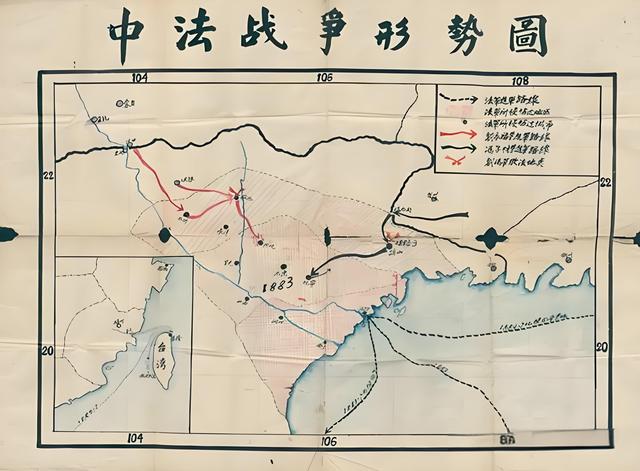

1883年8月,即光绪九年七月,法军攻占怀德后,迅速进逼丹凤。在此期间,黑旗军奋起抵抗,展现了英勇无畏的精神。然而,驻守山西与北宁的清军将领徐延旭,以及云南巡抚唐炯等人,却对黑旗军与法军的激烈战斗袖手旁观,未提供任何支援,最终导致怀德和丹凤相继失守。

同年十一月,法军再度发动攻势,直指山西。云南巡抚唐炯率部仓皇撤退,而黑旗军因孤立无援,虽奋力抵抗三日,击毙法军三百余人,但终因寡不敌众,被迫撤离山西。次年二月,法军继续向北宁发起进攻,广西巡抚徐延旭同样选择不战而逃。法军由此顺利占领北宁,并进一步攻陷太原、兴化等地,兵锋直逼中越边境。

前线接连失利的消息传至京城,令清政府震惊不已。为推卸战败责任,慈禧太后罢免了奕䜣的首席军机大臣职务,同时撤换了全体军机大臣,并将临阵脱逃的徐延旭、唐炯革职查办。

与此同时,清廷命醇亲王奕譞参与军机要务,重新起用庆亲王奕劻主持总理衙门事务,还将主张主战的张佩纶等人派往前线,试图营造出决意对抗法国的姿态。然而,清政府实际上并无坚决抵抗的决心,仍以议和为首要目标。此时,粤海关税务司德催琳主动提出愿意从中调停,清廷随即委任李鸿章全权负责议和事宜,要求其“竭诚办理”,力求尽快达成和平协议。

1884年6月,即光绪十年五月,法军以“接收”谅山为借口,突然向驻守当地的清军发起攻击。清军奋起自卫,在北黎(当时中国称为观音桥)重创法军,取得了显著胜利。然而,法国驻北京公使谢满禄随即向清政府递交最后通牒,指责清政府需对此次军事冲突负责,并提出七天内从越南撤军以及赔偿2亿5千万法郎(约合白银3800万两)的要求,否则将采取进一步军事行动。

面对法国的强硬态度,清政府回应称可以考虑撤军,但坚决拒绝赔款要求。

为了缓和局势,清政府一方面邀请新任法国驻华公使巴德诺前往天津与李鸿章进行谈判,但遭到对方拒绝;另一方面又请海关总税务司赫德出面调停,并派遣两江总督曾国荃作为全权代表赴上海与巴德诺展开磋商。然而,双方在赔款问题上分歧严重,最终导致谈判破裂。随后,法军从海陆两路对中国发动大规模进攻。

同年8月4日(农历六月十四),法国海军少将利比士率领舰队抵达台湾基隆,并于次日对基隆港发起攻击。台湾巡抚刘铭传闻讯后迅速赶往基隆指挥防御,率领清军英勇反击,成功击退法军。此役中,清军不仅毙伤法军百余人,还缴获了数十支洋枪和四门大炮。基隆之战的胜利极大地鼓舞了清廷内部的主战派,他们纷纷呼吁清政府积极备战,主动出击,以捍卫国家尊严和利益。

法国企图侵占台湾未果后,随即把目标转向福州。早在5月,法国远征舰队在孤拔中将指挥下,以所谓“访问”为幌子,强行进入福建水师的重要基地——马尾军港。其真实意图是摧毁福建海军与马尾造船厂。

当时,负责福州防务的船政大臣何如璋及会办海防大臣张佩纶等人均为李鸿章派系成员,他们一味追求妥协退让,毫无作战准备。他们认为若拒绝法舰入港可能破坏和谈,竟还组织了盛大的欢迎仪式,允许法国舰队停泊于福建舰队附近。这使得法舰不仅能够监视福建舰队,还能随时发起突袭。

局势日益紧张,清军水师官兵多次请求采取防御措施,但清政府仍抱有和平幻想。何如璋与张佩纶担心影响和谈进程,严令士兵“不得擅自起锚行动”,导致部队陷入被动挨打的局面。

1884年7月3日(农历八月二十三),孤拔通过法国驻福州领事向闽浙总督何璟发出最后通牒。面对警告,何璟、何如璋、张佩纶等人惊恐万分,试图请求法方延迟开战。然而,法国舰队不仅断然拒绝,更于当天下午提前发动袭击。

由于长期未作战备,且战前消息被隐瞒,福建水师几乎毫无防备,仓促应战。部分战舰甚至尚未起锚便遭击沉,损失惨重。

在极其不利的局势下,福建水师的爱国将士们展现了英勇无畏的精神。旗舰“扬武”号凭借尾炮成功击中法国舰队司令孤拔的座舰“伏尔他”号;即便受伤,“振威”号依然坚持战斗,给敌舰造成了严重损伤;“福星”号面对法舰的猛烈进攻毫不退缩,直至弹药库被击中爆炸,最终舰毁人亡;而“飞云”号这艘小舰与三艘敌舰展开激烈搏杀,直至全舰沉没。

仅仅半小时内,福建水师的九艘军舰和十九艘运输船相继被击毁或击沉,造成七百余名将士伤亡。次日,法国军舰进一步摧毁了马尾造船厂,一艘即将完工的巡洋舰也未能幸免。由于清政府长期奉行投降妥协政策,福建水师最终陷入全军覆没的悲惨境地。

马尾海战的惨败消息传开后,激起了全国人民对法国侵略者的强烈愤慨。在舆论压力下,清廷于七月六日(公历8月26日)正式对法宣战,下令陆路各军迅速进军,并加强沿海地区的防御力量,同时授予刘永福记名提督衔以表彰其抗法功绩。

马尾之战后,法国侵略者更加嚣张跋扈。同年七月,孤拔率领舰队再次进犯台湾基隆。

刘铭传指挥军队奋起抵抗,但因敌众我寡,不得不撤出基隆,转而固守淡水。八月,孤拔带领舰队向淡水发起攻击,企图强行登陆。然而,当地军民同仇敌忾、奋勇杀敌,使法军遭受重创,最终狼狈而逃。此后,法军为了迫使台湾军民屈服,开始实施封锁政策,同时还派遣舰队骚扰浙江沿海地区。

1885年3月,即光绪十一年二月,孤拔率领舰队进攻镇海。在此之前,浙江提督欧阳利见与宁绍台道薛福成已做好严密防御准备,多次成功击退法军的进攻。在激烈的战斗中,孤拔身负重伤,并于不久后在澎湖去世。

与此同时,法国军队不仅对浙江沿海展开攻势,还在中越边境地区发动了陆路进攻。同年一月(1885年2月),法军向广西巡抚潘鼎新指挥的东路清军发起攻击。由于潘鼎新作战态度犹豫不决,且消极怠战,导致部队士气低落,在法军的强大攻势下接连失守谷松、观音桥等地,最终退至镇南关(今友谊关)。

随着法军占领谅山和文渊,他们进一步大举进犯中国领土。然而,潘鼎新再次弃守镇南关,撤退至龙州。随后,法军迅速攻占了镇南关,这一消息令朝野震动。

在这危急时刻,年近七旬的老将冯子材临危受命,担任帮办广西军务之职,率领粤军奔赴广西前线抵抗法军。抵达前线后,冯子材整顿溃散的军队,凝聚各路将士力量,激发众人的抗敌决心,积极筹备收复镇南关的行动。察觉形势不利后,法军炸毁镇南关,撤退至关外三十里的文渊城。冯子材则率军进驻关前隘,沿着山岭修建了一道长达十里的坚固长墙作为防御工事,并对各路军队进行重新编组,实现统一指挥,为接下来的战斗做好了充分准备。

1885年3月23日,即光绪十一年二月七日,法军在尼格里的指挥下,兵分三路对关前隘发起猛烈进攻。冯子材临危不惧,率领清军誓死守卫阵地,决心与长墙共存亡。战斗异常惨烈,炮火轰鸣声震数十里之外。

次日,法军加大火力攻势,在浓雾掩护下,部分士兵逼近长墙,甚至攀上城墙。在这危急关头,冯子材挺身而出,手持长矛率先跃出墙外,冲入敌阵。将士们见主帅身先士卒,无不奋勇向前,与敌人展开殊死搏斗。战场上血肉横飞,场面极为惨烈。

经过激烈拼杀,清军成功击退法军。当地各族民众和越南义军闻讯赶来助战,将法军团团围住。九日(25日),冯子材指挥大军发动总攻,法军溃不成军,司令尼格里身负重伤,在残兵护卫下仓皇逃命。

此役共毙伤法军千余人,冯子材乘胜追击,接连收复文渊、谅山等地。

与此同时,西路清军与刘永福率领的黑旗军也在临洮大败法军,收复十余州县。这场胜利不仅振奋了军心民心,也沉重打击了法国侵略者的嚣张气焰。

当法军在镇南关等战场接连遭遇失败的消息传回巴黎时,法国国内对战争的不满情绪迅速高涨。承担着巨大代价的法国人民将愤怒指向了统治阶层,巴黎街头响起了“打倒茹费理”的呼声,反战示威游行此起彼伏。

与此同时,法国资产阶级也因远东殖民利益受到威胁,转而谴责茹费理的远东政策。在全民舆论的压力下,茹费理内阁最终宣告倒台。

随着抗法前线捷报频传,中法战争的局势发生了根本性扭转。茹费理政府的垮台使得法国陷入政治动荡,前线法军士气低落、难以为继,法国政府不得不寻求停战议和。

然而,清政府自始至终缺乏坚持抗战的决心,反而将来之不易的胜利当作妥协的筹码。李鸿章认为,此时正是与法国议和的最佳时机。慈禧太后采纳了他的建议,并于光绪十一年二月十九日(1885年4月4日),授权英国人金登干代表清政府在巴黎与法国签署《停战协定》。

这一决定令前线将士倍感愤慨。接到停战撤军命令后,他们无不扼腕叹息,甚至有人拒绝退兵,表现出强烈的爱国情怀与不甘心的情绪。

冯子材作为爱国将领,曾电报两广总督张之洞,请求其上奏朝廷“惩办主和之人”,以激励士气、凝聚人心,彻底驱逐法国侵略者,收复失地,消除隐患。然而,全国各地民众虽纷纷抗议议和,痛骂妥协投降的官员,但清政府却无视民意,强行命令抗法的清军与黑旗军撤出战场。由于清政府的软弱退让,中法战争最终落得一个“法国未胜却胜,中国未败却败”的悲惨结局。

同年四月二十七日(公历6月9日),李鸿章代表清政府与法国驻华公使巴德诺在天津签订了《中法天津条约》。条约主要内容包括:

第一,清政府承认法国与越南签订的条约;

第二,中法双方派遣代表共同勘定中国与越南北部的边界线;

第三,在云南和广西的中越边境各开放两处口岸进行通商;

第四,日后中国修建铁路时需与法国协商办理;

第五,法国同意撤走驻扎在基隆和澎湖的军队。

条约签订后,清政府还屈从于法国的要求,命令黑旗军撤离至关内。这一系列妥协行为,不仅损害了国家主权,更让人民对清政府的软弱无能感到失望与愤怒。