1956年年底,毛主席在中南海的丰泽园里,盼着一位老朋友能来。

老朋友来了,一见到毛主席,心里头那个激动啊,眼泪都快掉下来了。毛主席呢,一开始笑得合不拢嘴,可转眼间眉头就皱起来了。老朋友走到跟前,毛主席直截了当地就“数落”上了:“老李啊,瞧你,衣服穿得太单薄了。”这话里,全是满满的关心。

他说的老李,就是跟了他十多年的“革命厨师”李开文,在这么久的革命路上,他们俩一起走过了十多年的时光。

【红色大厨】

安徽省金寨县,是红四方面军的主要发源地,也是鄂豫皖革命根据地的中心地带。这里被誉为中国工农红军的第一县,还是全国排名第二的将军县。在这片充满革命激情的土地上,诞生了比毛主席年轻4岁的李开文。

李开文从小日子就过得挺苦,16岁那会儿,他就得种地、烧窑、干重活,全靠自己的辛苦努力,养活了一大家子人。到了1929年,李开文已经32岁了,是4个娃的爹,一家人的生活平平淡淡。按理说,他应该就这样守着家人,安安稳稳过一辈子,可李开文偏偏没选择这条路。

他决定加入红军,但因为年纪比较大,读书也不多,所以李开文刚开始时在红25军73师219团的担架队里做了个班长,后来转去做了炊事员。

上世纪三十年代,国民党头头蒋介石老想着打红军,想灭掉我们的革命老窝。但在共产党的带领下,红军战士们不怕苦不怕难,东躲西藏跟敌人周旋,好几次都成功地把敌人的进攻给打退了。

1932年秋天的时候,李开文他们红军部队突然收到了上级的紧急通知,说走就得走。大伙儿连忙打包好东西,准备上路。李开文个子虽然不咋高,但人老实,劲儿还挺大,所以就被选中了,当上了红军的担架队员。

当队伍走到他家门口时,李开文没时间也没心思进屋,他怕和家人难过地道别,结果被他年幼的儿子李锦旭给认出来了。

孩子跑到李开文跟前,边哭边求他回家。可李开文咬咬牙,硬起心肠推开了孩子,随后就跟着红军队伍,离开了金寨,离开了熟悉的家乡,也离开了亲爱的家人。

队伍老碰上敌人偷袭,总得不停地往前冲。李开文从没碰过枪,却总冲在最前面。要是看到战友受伤了,他立马就用担架把战友抬走。一路上,李开文每天都背着沉甸甸的东西走,他的草鞋都磨坏了。

当队伍走到汉中时,碰上敌机扔炸弹,轰炸声一直响个不停,地面都在震动,沙土满天飞。一颗炮弹不偏不倚砸在了担架队里,李开文一下子就被土埋住了,动也动不了。

等敌机飞远后,战士们连忙从土里把他挖出来。那时候,李开文一点动静都没有,大家以为他已经牺牲了,就先把他放在旁边,打算好好安葬他。

一个和李开文关系挺好的同乡听到这个坏消息后,说啥也不信,直接跑到放遗体的地方,在李开文面前哭得稀里哗啦:“李班长,咱俩一个地方的,你咋能说走就走了呢?我还指望着和你一起闯出个名堂来呢。”

那位老乡哭着,把手指放到李开文鼻子下头,瞧瞧他还有没有呼吸。让老乡高兴的是,李开文还有一丝气儿在。

他飞快地跑到队伍中,向大家通报了这个消息,然后找来一小碗稀米糊,小心地喂给李开文喝。团长看着也乐了:“这家伙,逃过大难,以后肯定有好日子过呢。”

现在,李开文不再是抬担架的了,而是成了躺在担架上被抬的人。队伍抵达四川省通江县后,李开文就被送去了医院。

他被爆炸声震伤了耳朵,不过身体还好。因为行动不方便,他就开始慢慢锻炼,先是趴在地上爬,然后扶着墙站起来走,后来身体就一点点恢复了。

他在医院里待了近一年,心里越来越想去战场,出院那天,他跟团长说:“请给我一把枪,我要成为一名真正的战士。”

“你其实早就已经是个货真价实的战士啦。”团长笑着说。

因为李开文耳朵听不见了,他没法去前线打仗,团长就对他说:“那你去负责做饭吧。”李开文没吭声,过了一会儿才回答:“只要能待在部队里,就行。”

团长瞧他回答时挺不情愿的,不禁皱起了眉。李开文怕自己没法继续留在红军里,连忙扯着嗓子用刚学会的四川话说:“行嘞!”

1935年的时候,李开文当上了红军里的厨师,负责给战士们做饭。就在那一年,红军开始穿越草地,李开文作为队伍里的一员,也跟着一起踏进了草地。

大家都知道,红军过草地时遇到了好多大困难,地上都是烂泥沼泽,一不小心掉进去,要是没人帮忙拉出来,就会越陷越深,最后就完全被泥吃掉了。好多战士就是这样,在沼泽地里牺牲了。

另外,那片草地的地方天气很差,说变就变,一下子下大雨,一下子又下大雪,所以那里虽然枯草很多,但都被雾气包围着,湿湿的,根本不能用来烧火做饭,“又冷又饿”成了我们必须要面对的大问题。

那时候,战士们发现炊事员李开文的肚子渐渐鼓了起来,走草地时走得慢悠悠的,大家都挺为他操心。可一到营地,李开文又没事了,可再一出发,他的肚子就又肿了起来,这让大家心里都犯起了嘀咕。

康克清和蔡畅两位红军战友心里也直犯嘀咕,心想李开文这到底是咋回事呢?

后来大家才明白,为了让战士们能按时吃上饭,不挨饿,李开文总是会把湿透的枯草里的水拧干,然后塞到衣服里,用自己的体温把它们烘干。所以,他的上半身老是看起来胀鼓鼓的。

到了营地后,干枯的草被晒干了,正好可以拿来生火做饭和取暖。多亏了李开文的这番辛劳,战士们才有了火烤暖和身子,也有了饭吃。他的这种精神真的让大家很感动,康克清和蔡畅都忍不住眼泪盈眶。

1936年10月,中国工农红军的三大队伍——第一、第二和第四方面军在会宁胜利会师。李开文因为在红四方面军表现出色,被调到了中央红军。没过多久,他又被安排去了延安,在那里他先后当过中共中央组织部的炊事班长和中央特灶班的班长。

他做梦也没想到,自己有朝一日能给毛主席做饭,和毛主席变得这么亲近,而且更令他惊讶的是,他在毛主席身边一待就是十多年。

大家都知道,毛主席为了革命事业可真是拼尽全力,经常忙到半夜,连饭都顾不上吃,吃饭不准时就成了他的日常。他身边的工作人员,看他那么忙,也不敢轻易去打扰他。

在一个寒冷的冬天,李开文在特灶班里忙完了做饭的活儿,其他领导人的饭菜都被各自的秘书拿走了,可毛主席的秘书却迟迟没来。李开文一遍遍地给饭菜加热,但左等右等,就是不见人来。

李开文心里犯嘀咕,便直接端着热乎乎的饭菜,往毛主席的窑洞走去。一踏进窑洞的门,李开文就忍不住哆嗦了一下,这天气冷得真让人受不了。

毛主席本来在桌子前忙着工作,看到李开文走进来,马上就放下了笔,心疼地说:“老班长,瞧瞧你,衣服穿得太少了。”

“不冷不冷,我都习惯了。”李开文连忙回应道。

毛主席站起身,从自己房间拿了一件羊皮背心,想给李开文披上。李开文连连摆手不肯要,但毛主席硬是要他穿上:“叫你穿就穿上嘛,你个子小,我个子大,不怕冷。要是你这位老班长冻着了,我可就吃不上你做的那道我最爱吃的美味了。”

李开文拧不过毛主席,只好把羊皮背心套上了。一听毛主席夸他做的饭菜好吃,李开文高兴了,便和毛主席聊了起来:“主席,您看我做的这些菜里,哪个最爱吃?”

“那肯定是红烧肉嘛。”毛主席笑着答道。

简单几句话,让李开文心里美滋滋的,干劲儿更足了。毛主席好不容易抽出空来吃了顿饭,而李开文也亲身感受到:毛主席真是和蔼可亲。

回到特灶班,李开文瞧见一个小战士穿得挺少,于是就把毛主席赠送的羊皮背心脱下,递给了那位小战士。这样一来,大家就都知道了他关心战友、乐于助人的好事。

抗战那会儿,国民党头头蒋介石把解放区给经济封锁了,延安那边啥东西都缺,粮食也不够。面对这种情况,毛主席特别有远见,他喊出了“自己动手,吃穿不愁”的口号,还带着大家一起开垦荒地。

中央特灶班的伙伴们得把开荒的后勤活儿干好,不光得把饭菜准备得妥妥当当,还得送茶水到田间地头,甚至亲自上手帮忙开荒。李开文耳朵不方便,每当他快走到地里时,毛主席远远瞧见他,就大声招呼:“嘿,小李,饭菜准备好了没?”

“行了,干完啦!”李开文大声说道。每到这个时候,毛主席就会招呼大家:“把家伙什儿收起来,吃饱饭咱们再继续。”这样的流程,毛主席和李开文都已经很习惯了。

之后工作越来越重,考虑到李开文年纪比较大,特灶班里的小战士们决定让他留在班里,其他人则去地里劳动。李开文呢,除了烧水做饭,又给自己找了份新差事:编织草鞋。

他一有空就专心地做起草鞋来,因为耳朵背,旁人说话他也听不见,这样倒能专心。他做的草鞋非常结实,做好后就一筐筐地给战士们送去,让大家都能穿上。

小李讷踩着轻便的小草鞋,高高兴兴地蹦来跳去,乐坏了。毛主席瞧着女儿这模样,笑着说:“快去跟李伯伯道声谢呀。”

李讷很听话,跑到李开文跟前,弯下腰鞠了个躬,甜甜地说:“爸爸让我跟李伯伯说声谢谢,您就是李伯伯吧?”这话一出,把在场的人都逗乐了。

这一年,李开文因为干活勤快又实在,赢得了战士们全体的好评,他被选为陕甘宁边区的“劳动榜样”。在有着上千人的大会上,李开文受到了表扬。

毛主席亲自给他颁发了一张边缘带着白毛毛的奖状,老实巴交的李开文心里激动极了,脸一下子红得像苹果,当着这么多人的面,他紧张得一句话都蹦不出来。

毛主席在一旁给他打气:“老李,别怕,有啥说啥就行。”

李开文鼓起勇气,张嘴说了出来:

我啥也没干出个样儿,大家太夸奖我了,以后我一定好好努力,拿出点成绩来......

话说完,他就不再吭声了。毛主席看出他很紧张,就第一个鼓起掌,大家也都跟着鼓掌。这一天的李开文,心里既紧张又激动,还兴奋,但也有些不安,对自己的表现感到很懊恼。

李开文始终按照自己的承诺行事,在那战火纷飞的年代,他不清楚妻儿是否安好,于是把所有心思都放在了打仗上,一门心思让领导人吃好,一门心思盼着革命能够成功。

当部队离开延安时,李开文为了让领导们吃得好些,竟然冒着生命危险,溜回已被胡宗南控制的延安去找吃的。这事儿让毛主席知道了,就责备他不该这么不顾自身安危。

瞧着李开文那么卖力地干活,毛主席仍旧对大伙儿说:

大家快来吃吧,别浪费了老班长的一片苦心。这可是老李他们几个冒着生命危险拿回来的。快吃吧,吃饱了才有力气,咱们争取早点把延安夺回来!

从长征结束后到离开延安的那段时间,李开文在毛主席身旁陪伴了十多年。在这期间,毛主席一直都很理解他,对他也很好,这让李开文对这位领导人充满了深深的敬意。

中央机关搬到西柏坡后,李开文没跟着去那边,他告别了毛主席和特灶班的工作,听从组织安排,到中央干部文化学校继续深造。

在跟毛主席道别之前,李开文特意去找了毛主席,跟他表达自己心里的舍不得。尽管他是个堂堂男子汉,但还是努力憋着眼泪,不让它们从眼睛里掉下来。

毛主席紧紧握着他的手不放,对他说:“李开文啊,你要去好学校深造,等革命成功了,还有大堆事儿等着你呢,没文化可不成!”接着,毛主席又说:“有空你可得常来看看我呀。”

“好嘞,好嘞。”李开文的声音有点哽住,心里头有太多舍不得的话,结果跟颁奖那会儿似的,最后愣是一句话也挤不出来。

从那以后,李开文和毛主席就各自忙着自己的事情,走上了不同的路。

【久别重逢】

转眼间到了1949年,毛主席和人民解放军赢得了革命的胜利,新中国诞生了,老百姓都过上了安定、太平的日子。

这时候,李开文刚好从中央干部文化学校完成了学业,他的老朋友、中央群工部部长李维汉就对他说:

李开文同志,鉴于你以前经历了不少艰难困苦,组织现在打算给你找个轻松点的活儿。决定让你去天津,担任糖厂的副厂长。

以前中央特灶班人少,就七个人,李开文负责做饭,这是他的拿手好戏。但一想到天津那个糖厂,员工上千人,李开文就犯愁,怕自己干不来这活儿。

他跟李维汉请求说,自己很想回家,就算老婆孩子都让国民党军队给害了,他也还是想回老家去。李维汉劝不动李开文,只好答应了他的请求。

离开北京后,李开文心里直犯嘀咕,不知何时才能再见面。所以,在回安徽老家之前,他特意又去探望了毛主席一回。

毛主席关切地问他:“你咋不去天津糖厂工作呢?”

“要说甜,天津糖厂里的糖可赶不上咱家乡的水。”李开文答道。

毛主席没有挽留他,知道李开文心里想着回老家安度晚年,于是就对他说:“想回去就回去吧,记得常写信回来。不管走到哪里,别忘了你是从中央出来的。”

后来,李开文回到了老家,发现妻儿都还健在。只是由于日子太难熬,妻子为了活下去,就带着孩子再嫁了。但那个男的已经不在了,所以李开文二话不说,就把妻子接回了家。

在去妻子那儿的路上,李开文瞧见响山寺周边挺安静的,他便跟组织说:想在老家边上的响山寺粮站上班。

他还是像以前那样,做事认认真真、踏踏实实、勤勤恳恳。到了1956年年底,李开文就被选为了全国粮食行业的劳动模范。

全国各地的英雄模范都聚在了北京开会,这次会议也让李开文在几年后再次来到了北京。

毛主席乐坏了,立马就说:“老朋友来了,我怎能不见呢?你赶紧派人去告诉他,会议一完事儿就来我这儿,我得请老班长到家里吃顿饭。”

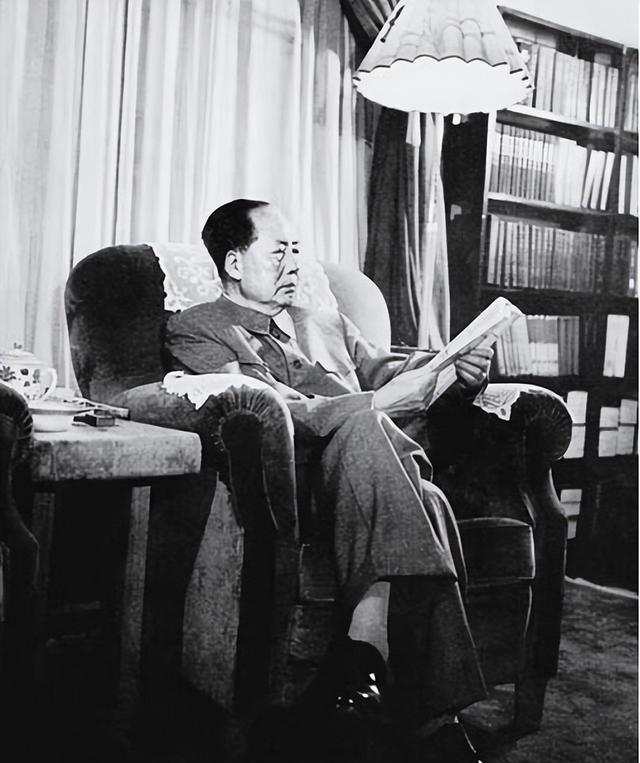

过了两天,李开文在蔡畅的带领下,应邀到了中南海的丰泽园。他穿着一件不太厚的黑色小棉服,脚踏一双旧的黑布鞋,在这寒冷的冬天里,显得格外单薄。

毛主席一看到他,先是笑得合不拢嘴,但马上又皱起了眉说:“老李,你衣服穿得太单薄了。”

“主席,我一点也不觉得冷。”这时的李开文满心都是重逢的高兴劲儿,早就把寒冷抛到九霄云外了。

毛主席对警卫员说,给李开文找件皮大衣和毛皮鞋来。他仿佛想起了延安冬天的时候,硬是让李开文穿上。李开文不肯,但毛主席太坚持,最后李开文只好说:“好吧,我穿。”然后就穿上了衣服。

他们坐下来,一起聊起了以前在延安的日子,毛主席问道:“聋子,你是不是在特灶班工作了十几年呀?”

“我被调到特灶班,从中央组织部的炊事班出来后,在那里工作了十一年。”李开文说。

毛主席再次问道:“快六十岁了吧,现在?”

“到明年,我就整整六十岁了。”李开文说道。

毛主席脸上露出了笑容,他乐呵呵地点着头说:“你是当年‘大生产运动’里的老英雄,现在又成了新劳模,真是宝刀未老,又立新功啦!”眼里全是对这位老朋友的夸奖。

见过毛主席后,李开文满心欢喜地回了老家。他的皮衣和皮鞋被县展览馆拿去办“建国十年大展”了。展览结束后,皮大衣就被留在了展览馆,只有皮鞋被还给了李开文。

李开文特别宝贝那双皮鞋,就像它是和毛主席之间情感的纽带。后来,他碰到一个走路不方便的老人,只见老人穿得单薄,鞋子也破得不成样。李开文心疼极了,就狠心把自己当作宝贝的皮鞋送给了老人,希望这样能把伟人的温暖继续传递下去。

李开文晚年生活很朴素,1976年当他听到毛主席去世的消息时,心里非常难过。到了1992年春天,李开文在家里安详离世,他临终前嘴里不停地念叨:“毛主席、周副主席、蔡畅大姐,是你们来接我了吧......”