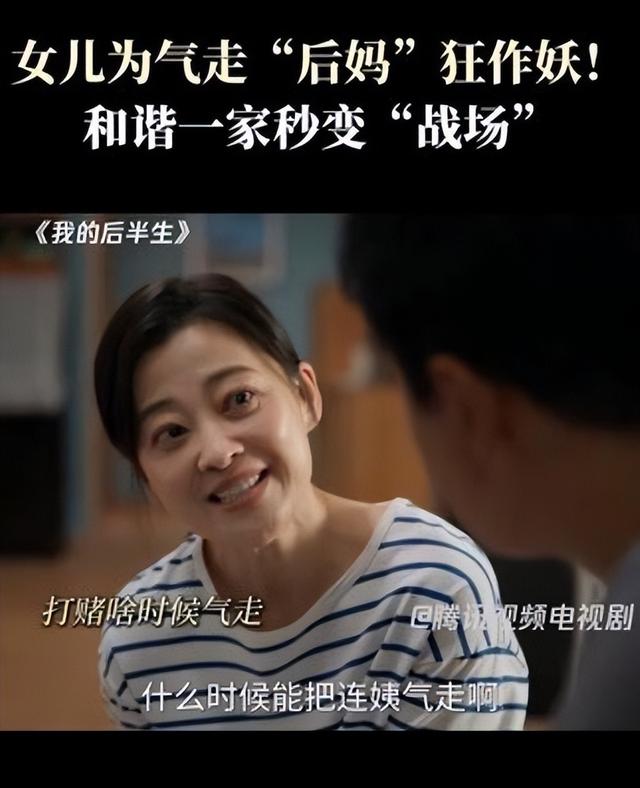

在沈卓然妻子静敏的葬礼上,当所有人沉浸在哀伤中时,一阵欢快的手机铃声突然划破寂静。

孙宝琴手忙脚乱翻找手机的动作,与现场肃穆的气氛形成刺眼对比。

这个头发烫得蓬松、穿着艳丽羊毛衫的老太太,在亲家母的追悼会上用一句“今天是个好日子”的来电铃声,给观众留下了难以磨灭的初印象。

这位沈卓然的亲家母并非主角,却以特殊的方式参与了剧中每个重要转折。

她会在凌晨五点敲开老沈家的门,拎着扫帚强行打扫每个角落;她擅自将老沈的衣物送给小区保安,只因觉得对方穿着寒酸;她热衷撮合单身老人,把邻居家的保姆介绍给老沈时,甚至没问过双方意愿。

这些看似荒诞的行为背后,藏着一个逐渐失去存在感的老人对自我价值的病态追寻。

孙宝琴的“热心”往往伴随着边界的瓦解。

她擦拭老沈书房时,会顺手翻开桌上的信件;整理衣柜时,擅自处理逝者的遗物。

当老沈委婉提醒要注意隐私,她会瞪大眼睛反问:“我帮你们做这么多,倒成坏人了?”

这种理直气壮的越界,折射出部分老年人对个人空间概念的模糊——他们习惯用“为你好”的旗号,掩盖对他人生活的主宰欲。

在家庭关系中,孙宝琴展现着矛盾的双面性。

她对丈夫呼来喝去,却在老沈面前刻意展现温柔体贴;她指责儿媳不够孝顺,自己却三年没去探望住院的妹妹。

这种双重标准并非虚伪,更像是个体在衰老过程中产生的认知偏差:当身体机能与社会角色同步衰退时,部分老人会通过干涉他人生活来重获掌控感。

心理学中的“代偿机制”在此得到具象化呈现——孙宝琴越是无法处理好自己的家庭关系,就越想插手别人的家事。

剧中看似偶然的情节,实则暗含必然的社会逻辑。

当孙宝琴把保健品推销员领进老沈家时,她脸上洋溢着被需要的满足感。

这个细节精准戳中了老年群体的情感痛点:子女忙于工作、伴侣先后离世、社交圈逐渐萎缩,推销员的殷勤问候恰好填补了情感空洞。

这种“假性亲密关系”的建立,暴露了社会对老年人精神关怀的系统性缺失。

孙宝琴引发的争议,恰恰证明了角色的塑造成功。

当观众在弹幕里愤怒地刷着“讨人厌”时,可能没有意识到自己身边正存在着无数个“孙宝琴”。

菜市场里追着年轻人介绍相亲的大妈,公园里对陌生人家事评头论足的大爷,家族群里转发养生谣言的长辈,这些现实中的身影与荧幕形象产生重叠,迫使观众不得不直面代际沟通中的痼疾。

该剧通过孙宝琴的种种行为,完成了对传统家庭伦理的解构。

她撮合老沈与彭玉兰的真实动机,既包含对老友的关心,也掺杂着维系自身影响力的私心;她阻止老沈与聂老师交往,表面是担心老沈被骗,深层是对话语权削落的恐惧。

这些复杂动机撕开了“为你好”的温情面纱,暴露出人际关系中常见的控制欲与权力博弈。

在老年婚恋问题上,孙宝琴像面扭曲的镜子。

她积极为他人牵线搭桥,自己的婚姻却充满冷漠与疏离;她强调晚年需要伴侣,却无法理解精神契合的重要性。

这种割裂状态恰是转型期社会的真实写照——传统婚恋观与现代情感需求在老年群体中激烈碰撞,造就了无数笨拙的“撮合者”。

当剧情发展到孙宝琴丈夫住院时,这个聒噪的老太太突然变得沉默。

她坐在医院长廊里,手里还攥着没发完的相亲资料,这个画面意外地透出几分悲凉。

此刻观众才意识到,那些越界的“热心”,不过是她对抗孤独的武器。

这个反转时刻,让角色从平面化的“讨厌鬼”升华为具有普遍意义的时代缩影。

《我的后半生》没有刻意美化或丑化孙宝琴,而是用大量生活流细节堆砌出真实感。

她会在搅乱别人生活后,真诚地送上一罐自制辣酱;她记得每个邻居的生日,却总在祝福时提起不愉快的话题。

这种矛盾性打破了影视剧中老年角色的刻板印象,呈现出鲜活的复杂人性。

当观众争论剧集是否成功时,不妨看看社交媒体上激增的讨论:年轻子女开始反思与父母的沟通方式,社区工作者着手改进老年人活动策划,甚至有些老人看完剧后,主动报名学习边界感课程。

这些连锁反应证明,一个能引发社会集体反思的角色,其价值早已超越简单的“讨喜”或“讨厌”的评判。

孙宝琴的故事最终指向一个终极命题:当生命步入后半程,该如何重建自我价值?剧集没有给出标准答案,但通过这个充满缺点的角色,让不同年龄层的观众都看见了自己的影子。

那些越界的关心、笨拙的示好、过度的热情,或许都是人类对抗孤独的本能反应。

理解这些行为背后的情感逻辑,可能比单纯批判对错更重要。

【版权声明】本文所描述的内容、图片均源自网络,旨在传递社会正能量,绝无低俗或不良引导之意。我们尊重并保护每一位创作者的版权及个人隐私,如有任何版权或人物侵权疑虑,请立即与我们联系,我们将迅速核实并处理。对于文中可能存在的存疑部分,一经反馈,我们将立即删除或更正。感谢您的理解与配合!