你大概发现了——

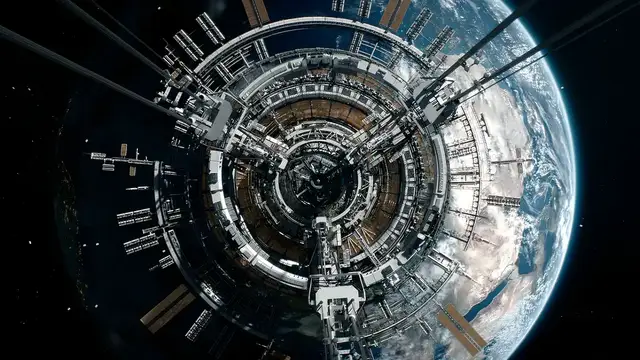

现在朋友圈刷屏的不再是漫威大片,而是《流浪地球》的太空电梯;

外国朋友来中国旅游,点名要去《封神》拍摄地朝圣;春节过年全家看场国产电影,甚至得提前三天抢票。

中国电影这十年到底发生了什么?让我们用普通观众看得懂的大实话,掰开揉碎了讲明白。

一、数字不会骗人:我们悄悄成了世界第一去年全国电影总票房冲到549亿(注意是美元),相当于每天都有1.5个"复联4"在放映。

更猛的是影院的赚钱能力——现在每家影厅的收入比疫情前高了四成多,全球每卖出4张电影票,就有1张在中国。

去年春节见过凌晨一点的电影院吗?

单日17亿票房的奇迹,是叔叔阿姨带着全家、小年轻组团二刷三刷撑起来的。你贡献了几张票?

二、高科技拍电影,我们玩真的以前听说拍科幻片要找好莱坞团队?

现在反过来了。

青岛那个东方影都,去年接待的剧组数量比好莱坞六大制片厂加起来都多。

他们用的虚拟拍摄技术,五年前国内还没人会用,现在已经遍地开花,成本直降80%。

说个厉害的:拍战争场面不用真炸坦克了,长春光机所研发的卫星AI技术,能在电脑上重建整个战场。这种技术目前全球就三家公司有,我们占一席。

你看《流浪地球2》里太空电梯一镜到底的镜头,用的就是央视给世界杯研发的8K转播技术——外国转播商现在得向我们买设备!

三、年轻人正在改变游戏规则现在的00后观众可不简单:

他们喜欢给电影写同人小说、画二次创作,搞得片方都得跟着追热点。

《满江红》上映时抖音上"全员剧本杀"的话题播放量破百亿,让这部片子多赚了至少10亿票房。

数据显示,现在的95后看国产片平均要刷2.4遍,看好莱坞大片却只看1.6遍。

有个神操作:B站上的影视区UP主们集体把《封神》里的铠甲兵器扒了个底朝天,意外带火了一大波传统工艺短视频。

《封神》在柏林电影节放映时,外国记者问的最多的问题是:"商朝铠甲设计真的参考了三星堆吗?"

——其实我们把宋代古画的颜色做成数字色卡,申请了29个国家专利。现在连南加州大学电影系都开了"中国神话叙事"专业课。

最大的文化逆袭可能是春节档:猫眼数据显示,海外华人春节观影人次五年涨了7倍,带外国朋友看中国电影成了新时尚。

温哥华的电影院老板说,现在放春节档电影要专门请会中文的检票员。

五、那些看不见的较量电影行业的暗战才刺激:安徽一家科技公司研发的虚拟人技术,让欧洲三家电影公司打起了专利官司;腾讯悄悄收购了柏林电影节的VR竞赛单元,把中国武侠片搬进了元宇宙。最精彩的是今年戛纳电影节,当戏曲电影《我本楚狂人》拿下大奖时,外媒的报道标题都是:"中国正在重新定义什么是电影"。

六、老外教授都震惊的改变北大教授戴锦华说得好:"现在不是我们学好莱坞讲故事,而是好莱坞在偷师中国。"《长津湖》里志愿军爬冰卧雪的镜头,被西点军校拿去当战术教学片;《独行月球》里的月球车设计,居然和NASA最新专利撞了思路。

这种变化有多深刻?

举个例子:正在青岛拍摄的《三星堆·神启》,剧组里除了中国团队,还有12个国家的特效公司抢着来当实习生。

还记得二十年前搬小板凳看露天电影的日子吗?那会儿放完片子要手动倒胶片。现在村口流动放映车都用上5G云影院了。

中国电影走过的路,就像从手摇拖拉机换成了太空飞船——关键这飞船的导航系统,刻着五千年的文化密码。

下次再看到中国电影打破纪录,别光顾着抢票。你手里的电影票根,可能正在改写世界电影的版图。