1950年春,香港半岛酒店的一间套房内,张发奎盯着桌上两封信件陷入沉思。一封是周恩来亲笔写的邀请函:“向华兄,治淮工程急需军事人才,水利部虚位以待。”另一封是蒋介石派洪兰友送来的委任状:“任命张发奎为东南军政长官公署副长官”。他点燃雪茄,将两封信叠成纸船放入浴缸,看着墨水在涟漪中晕散,喃喃自语:“水能载舟,亦能煮粥啊。”

新中国建立后,我党和国民党的很多人都有了和解,他们其中不乏在国家中担任要职的,而作为曾经的抗日名将,张发奎,从战略方面考虑,周恩来也是多次要求张发奎回国,共同建设心中的中国,不过与其他远走的人想要会故乡不一样,张发奎却坚定的拒绝了,不管是面对周恩来的情,还是老蒋的权,他都不为所动。

为了赢得张发奎的信任,周总理多次派人和谈心,而且派去的人都和张发奎渊源颇深。

1949年广州解放后,叶剑英派张发奎旧部李朗如带着亲笔信赴港。信中写道:“忆昔黄埔共饮,今山河重整,兄何不归来看木棉花开?”李朗如甚至带来一包广州沙面老茶楼的鸡仔饼,试图以乡情破防。张发奎收下点心,却在回信里夹了片枯叶:“木棉虽红,终要零落成泥。”虽然叶剑英真情流露,但去没有得到回应,而且对于他也是避而不见。

1952年,曾任国民党陆军总长的李济深又亲自登门。他掏出一张泛黄照片——1926年北伐时张发奎赤膊冲锋的留影:“向华,当年你说要为中国打出一个新天地,如今这天地来了,你倒不认了?”张发奎抚摸着照片,突然起身推开窗户,指着维港的渔船说:“任公,我现在只想做条漏网的鱼。”

张发奎再次拒绝,而他的回答也许就是他两边都不选的原因,这也和他的经历有关。

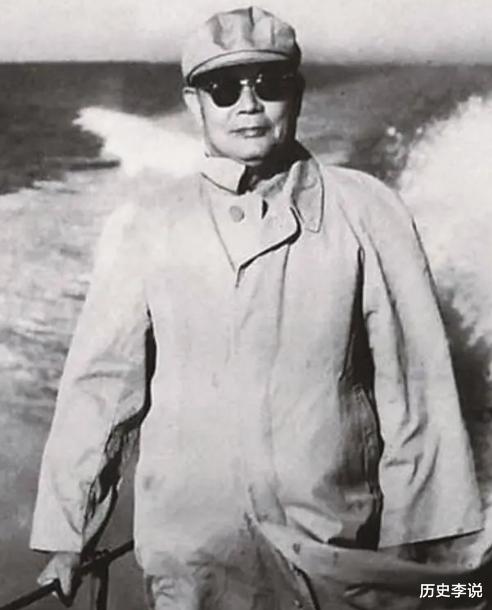

张发奎可能并不那么有名,那不可否认他确实是一位牛人,我们所所知的我军赫赫有名的将军,贺龙、刘伯承、陈毅、聂荣臻等人都曾在他的麾下效力。

其实张发奎早期的起点还是很高的,能力各方面也不弱,但却一步步走入低谷,那是因为他的人生传奇,还可以用站错队专业户来形容。

张发奎在北伐的表现很亮眼,那胜仗打的叫一个流,但他这赶不上他站错队的速度,在老蒋后汪精卫之中,他选择了汪精卫,这场豪赌的结果就是让他很快做了冷板凳。好在张发奎自己内功身后,这才没让老蒋对他痛下杀手。

南昌起义,张发奎的得力干将走了一大半,他虽然中间有防水的成分,但却没有想过跟着一起走,这也是他有一次战队失败,不然他最后也不会远走。

抗日战争,张发奎空有一身本领,但能发挥的余地却不多,很多他的谏言都被放置一边,不过即使如此他依然让国共的人都看到了他的军事才能,不过因为多方的限制,他的才能发挥的余地并不多,这也导致他常常是个背锅侠。

解放战争,张发奎那就跟边缘了,直到老蒋下台,李宗仁上台,这个人才被想起来,不过很快国民党就不行了 ,李宗仁跑到了美国,张发奎去了香港,而老蒋逃到了台湾。

在张发奎来看,早前对我军也多次围剿,手上也不干净,和老蒋也是多有不对付,纵观他的一生,站队就没站对过,很多人都说,他为了资源,在李宗仁、老蒋。甚至我党中见不停地爬墙,不过张发奎却说,他对军队负责,对国家负责,对民族负责,其他就不考虑了。

早年张发奎是如此,到了晚年,就更不考虑了,用他的话说,还不如在香港当他包租公来的自在。