这个出身部队大院的北京小伙,用三个月时间浸泡在陕北农村体验生活,跟着老乡学赶牛车、刨土豆,甚至把皮肤晒得黝黑脱皮。

剧组的场记回忆说,王雷每天收工后仍要拉着编剧讨论人物逻辑,笔记本上密密麻麻写着三十多个版本的台词改编方案。

这种近乎偏执的创作态度,或许源于他戏剧学院时期的觉醒。

当年以倒数第三名考入中戏的叛逆少年,在接触到斯坦尼斯拉夫斯基表演体系后突然开窍。

班主任刘天池至今记得,王雷为了《雷雨》中的周萍角色,连续三周睡在排练厅揣摩人物,最后把周朴园的封建家长形象演绎出了俄狄浦斯情结的新维度。

在影视圈蛰伏的十年间,王雷保持着话剧演员的创作惯性。

拍摄《永不磨灭的番号》时,他自费前往山东沂蒙山区,跟着抗战老兵同吃同住两个月,记录下十七本采访笔记。

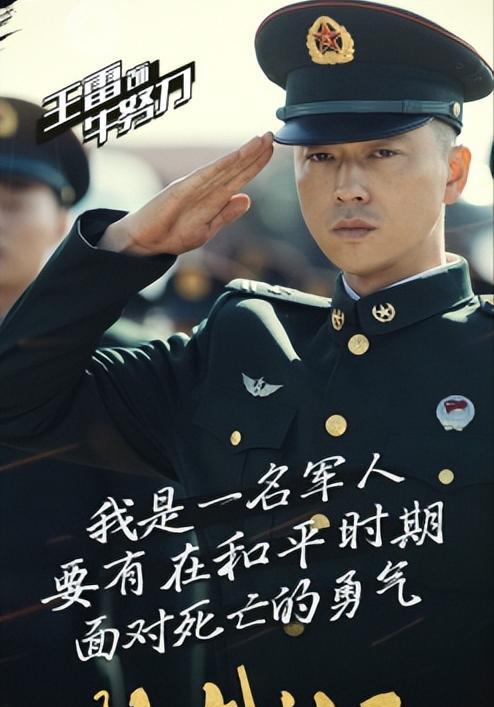

这种沉浸式创作方式,让他在军旅题材领域逐渐建立起独特的表演方法论。

戏路转型背后的艺术野心

当观众以为王雷要扎根军旅剧时,他却突然在都市轻喜剧《金太狼的幸福生活》里化身呆萌妇科医生。

这种看似任性的转型,实则暗含演员对职业规划的深层思考。

近年影视行业数据显示,35-45岁男演员面临严重的类型固化危机。

王雷的突围策略颇具启示性:在战争剧《陆战之王》中引入现代军事理论,把坦克兵故事拍成科技强军启示录;在年代剧《爱情的边疆》里化身俄语翻译,用六国语言演绎跨国恋情。

2023年央视推出的表演类综艺《对角》中,王雷即兴演绎的AI机器人片段引发热议。

他通过0.2秒的眼神延迟和17度角的头部偏转,精准呈现了人工智能的情感困惑。

《上甘岭》剧组风波犹如投入深水的炸弹,炸出了影视创作中的权力暗流。

在流出的剧组工作日志里,可以看到王雷连续三周每天工作18小时,与编剧团队碰撞出四十多版修改方案。

这种高强度创作模式,恰是当前影视工业化进程中的典型矛盾——艺术追求与制作效率的永恒博弈。

数据显示,2023年播出的S级剧集中,72%的主演拥有剧本建议权。

这场争议也暴露了行业评价体系的割裂。

这种认知鸿沟,本质是影视创作从导演中心制向制片人中心制转型期的阵痛。

家庭剧幕后的平衡艺术

他连续五年担任校园戏剧节指导,把《茶馆》改编成儿童版,让孩子们用积木搭建裕泰茶馆。

这种事业绑定模式,在明星夫妻中实属罕见。

北师大婚姻家庭研究中心指出,文艺工作者夫妻最佳合作周期正是5-7年,既能保持审美同步又不失新鲜感。

在二胎父亲的角色中,王雷开发出独特的育儿经。

这种将职业技能融入家庭教育的创新,被收录进《2023中国家庭教育白皮书》典型案例。

结语:打破标签的破壁者

他的每次转型都在突破类型桎梏,每次争议都在叩问创作边界。

在近日流出的《上甘岭》未公开花絮中,有个耐人寻味的镜头:王雷在零下15度的片场,反复调试爆破点的站位角度。

这种较真,或许正是打破套路化创作的最后防线。

在这个注意力稀缺的时代,这份坚持本身,就是最珍贵的江湖气。