开篇:明星的一举一动为何影响如此之大?

机场安检,队伍排得很长,你焦急地看着前面慢吞吞的进度,心里想着:为什么这么严格?

每个人都必须摘下帽子、穿过金属检测门,还要被加扫一遍行李。

就在这时,有人在人群中略显不耐烦,掏出手机,对着一位正在履职的工作人员狂按快门。

随后的几分钟,她在社交平台发出指责:“太过分了!

没必要的刁难!

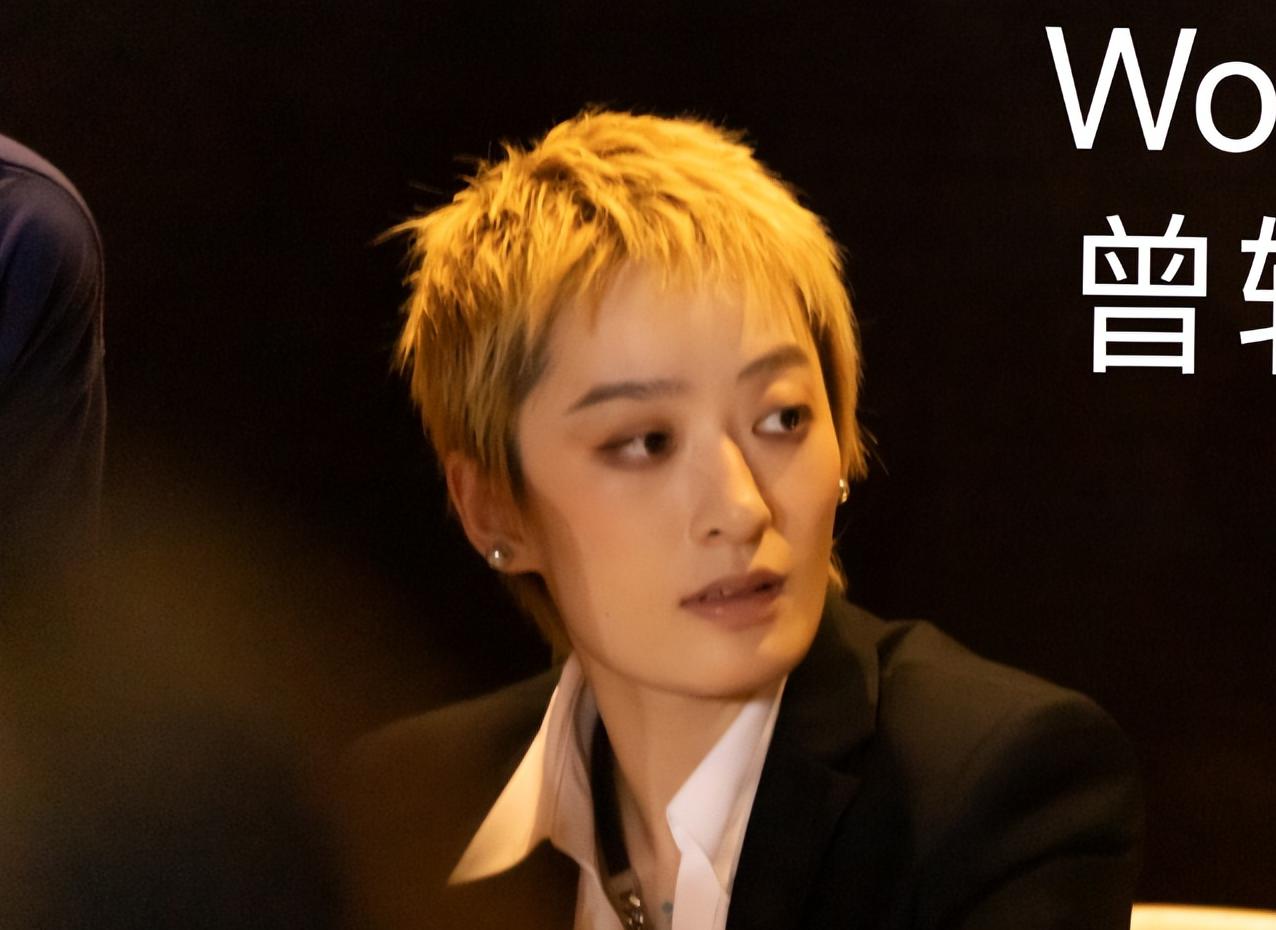

”这个人正是歌手曾轶可。

而她的这一行为,很快让她成为众矢之的,也让她原本光鲜的人生骤然变化。

明星的身份不仅是一份职业,更是一种公众责任。

每个动作、每句话,甚至一次出行,都有可能被无限放大。

而当他们在这些场合中出现了不当行为,又会掀起怎样的风波?

接下来,我们就通过三位明星的真实事件,回溯这些故事带来的深刻影响。

张哲瀚:从荧幕明星到全面封杀,他究竟做错了什么?

一次朋友的婚礼本是一件轻松愉快的事。

但对于演员张哲瀚来说,这场婚礼却成为他事业崩塌的起点。

他高高兴兴地参加婚礼,却选择了一个引发争议的地点——日本的乃木神社。

这是一个对于中国人有特殊意义的地方,它供奉着侵华战争中的重要日本军官。

在抗日战争中,中国人因此付出了无数的牺牲,因此这个地点对于中国人来说,象征着耻辱和痛苦。

当这件事被曝光后,张哲瀚迅速发声道歉,解释自己“不知道地点的背景”,还表示会深刻反思,完善历史知识。

公众的不满并没有因此平息。

他随后又被曝出曾参观另一个同样敏感的场所——靖国神社。

这两次行为叠加,让人大失所望。

无知也不是借口,他最终因严重破坏公众信任而被全面抵制。

这件事情让人反思:作为一个公众人物,是否真的可以对这些敏感事件毫无了解?

张哲瀚的职业生涯几乎就此终结,而这一切,起因却仅仅是一场婚礼。

赵薇:两次风波推动“从偶像到隐退”的转变如果说张哲瀚的问题是无知,那么赵薇的争议则是一次次累积的“失误”。

作为家喻户晓的大明星,她可以说是承载了无数观众的青春记忆。

从《还珠格格》到《情深深雨濛濛》,她是时代的符号。

曾经的她却被两次风波推到舆论的风口浪尖。

第一次是她早年间穿着印有日本军旗图案的服装拍摄杂志封面。

这件事被曝光后引发了强烈的争议。

作为中国人,这样的行为被认为是不合时宜的。

当时她迅速向公众道歉,并表示是服化团队的过失,这件事暂时告一段落。

但后来,随着她逐渐转型导演,自导电影《没有别的爱》时再次引发反感。

影片主演之一因发表“台独”言论成为众矢之的,而另一主演则曾为辱华图片点赞。

每一次危机,她都试图挽回,但一次次累积的不满最终让她失掉了观众的信任。

赵薇逐渐从娱乐圈消失,如今鲜有消息。

有些人觉得惋惜,但更多人认为,这是对公众人物失德行为的理应惩罚。

镜头里的工作人员神情平静,但背后的热议却早已掀起一片喧哗。

机场安检是公共场所的常态,但曾轶可却将它变成了自己情绪的出口。

她认为自己有“明星光环”,不应该接受如此严格检查,于是将工作人员的个人证件拍下并公之于众。

这不仅违背了法律规定,也触碰了道德底线。

网友的反应出乎意料地一致。

大家质疑她的个人修养,认为她没有起到公众人物的表率作用。

法律人士的观点更明确:公开工作人员的证件信息,是直接触犯隐私权和名誉权的行为。

面对舆论压力,她最终选择了道歉,并承诺承担责任。

但已经引发的负面影响,无法被轻易抹去。

明星不仅是一个行业中的人,更是许多粉丝的“榜样”。

而她的这次“机场争议”,不仅让她失去了路人缘,也让自己的职业生涯蒙上了阴影。

结尾:公众人物的责任与底线

明星因其职业天然享有社会关注,这是一种特权,却也是一种责任。

他们的影响力可以带来许多正面的变化,比如推动公益事业,倡导正确的社会价值观念。

但同样,他们的一个错误行为,甚至是一点点的疏忽,都可能引发不可估量的后果。

张哲瀚、赵薇、曾轶可的故事,是职业道德底线被冲撞后引发的连锁反应。

有人惋惜,有人痛斥,但更重要的,是从这些事件中反思:我们是否将目光过多聚焦于明星的生活,而忽略了普通人同样需要的规则与坚守?

无论是明星还是普通人,责任与底线,是不可逾越的原则。

或许,下次我们在追问明星的失德行为时,也该问问自己,在生活中,是否也曾越过这些“隐形”的边界?