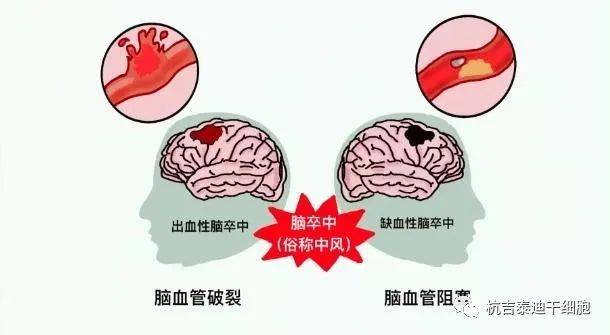

近40年来,脑卒中在发展中国家的发病率日益增高,其中脑梗死占80%~85%。急性脑梗死可致缺血部位供血量急剧减少,导致神经元、神经胶质细胞及血管内皮细胞等坏死,随后产生炎症反应,血脑屏障破坏,炎性介质浸润,造成不可逆损伤。

静脉注射重组组织型纤溶酶原激活剂(rtPA)是目前公认唯一可用于治疗缺血性脑卒中的方法,但它具有严格的时间窗限制,也不能刺激神经修复和再生。

动物实验表明,脑缺血缺氧可刺激内源性神经干细胞增殖,并向缺血损伤迁移分化,进行神经修复,但这种自发修复作用非常有限。因此如能应用外源性干细胞植入治疗脑梗死,有可能获得更好的疗效。

干细胞治疗脑梗死的机制促进神经再生:实验证明干细胞移植治疗可改善脑梗死小鼠的神经功能,主要是通过减少神经变性、抑制胶质瘢痕形成、促进内源性神经再生、稳定血脑屏障等来实现的。

Hassani等发现正常情况下内源性神经元可少量再生,脑梗死使这一作用有所增强,移植神经干细胞可使这种增殖活动持续增强。移植的干细胞还可适应梗死后微环境,分泌多种组织营养因子、调节免疫反应,促进内环境的稳定。干细胞移植可提高脑源性神经营养因子、成纤维细胞生长因子、血管内皮生长因子等的浓度,促进组织重塑和功能恢复。

抑制炎症反应:Bacigaluppi等证明,神经干细胞可通过抑制炎症反应来减少迟发性神经元变性。干细胞分泌的神经因子也可调节梗死后炎症反应。利用干细胞移植来治疗脑梗死,有可能促进内源性神经再生、脑组织自身修复。

其他作用:Fischbach等研究表明,移植的干细胞可通过感知不同的微环境信号、向特定损伤部位迁移、整合输入信号、执行复杂反应来保护并重塑受损的脑组织。

Weick等研究表明人类胚胎干细胞衍生的神经元有助于神经网络的信息处理,进一步促进神经网络的形成,这是通过接收突触后电信号并整合突触功能来实现的。

移植时间、移植方式途径的确定

移植时间研究显示,脑梗死后24h干细胞治疗比1h后治疗更有利于改善大鼠的神经功能,减少梗死面积。大量动物实验研究表明,脑梗死非急性期进行细胞移植也可起到促进神经保护、改善神经功能作用,并且这一作用可持续较长时间。移植时间不同,移植细胞所起的作用也不同。

Darsalia等发现,梗死后48h移植较6周后移植细胞的生存率增高,但延迟移植不影响细胞的迁移、分化及增殖,后者生存率的下降可能与梗死后期体内炎症反应有关。

Rosenblum等于大鼠脑梗死后不同时期采用动脉移植细胞疗法治疗,发现梗死后3d治疗细胞迁移效果最佳,早期移植细胞多分化为星形胶质细胞,而晚期移植细胞大多分化为神经元。早期治疗主要是促进神经保护,非急性期治疗可提高内源性修复,促进血管和神经发生。

移植方法:研究较多的移植方法包括局部注射、血管内注射及鼻内注射。

局部注射有利于干细胞大量聚集,分泌大量生长因子,但需考虑侵入性操作的安全性及副作用,最近的研究证明其有效性也值得怀疑。

血管内注射不但容易给药、微创,而且可使干细胞广泛分布,因而可广泛分泌神经保护、免疫调节因子,但通过这种方式进入脑内的细胞少,产生直接作用的细胞数量有限,另外血管内细胞聚集可产生栓塞,还可使脑血流量减少导致小卒中。微导管注射法旨在解决这些问题, 它在小样本量试验中被证明治疗脑梗死是有效且安全的。

鼻内移植为近年来新兴的移植方式, 它避免了侵入性操作和血管内移植的弊端,可使移植细胞穿过筛板迁移至整个前脑,虽然其具体作用机制仍未阐明,但现已证明鼻内移植干细胞对脑梗死治疗是有效的,具有很好的应用前景。

干细胞移植脑梗死的安全性

Feng等使用猕猴验证颅内注射干细胞治疗脑梗死的安全性,发现实验动物可产生炎症反应及局部组织坏死,但随时间的推移,损害逐渐自行修复。

Qiao等对8位接受干细胞移植治疗脑梗死的患者进行了2年的随访,发现移植2~24h内可出现低热头晕反应,但无需治疗,2~4d可自行恢复,更重要的是2年内这8位患者均未发生肿瘤。

Banerjee等采用自体干细胞动脉注射治疗5例脑梗死患者,治疗后所有患者均未出现治疗相关的不良反应,且患者神经功能改善,病灶体积缩小。

Prasad等使用静脉注射骨髓干细胞治疗脑梗死,发现治疗组与对照组不良反应事件发生率无明显差异。目前研究显示,干细胞治疗脑梗死的安全性值得肯定。

现临床观察人脐带血间充质干细胞治疗脑梗死的临床效果。

一般资料:研究人员收治的脑梗死患者90例,纳入标准:患者均符合脑梗死诊断标准;患病时间均在14~30d且病情稳定;NIHSS评分均在8~24分。期间将90例患者随机分为观察组和对照组,每组45例。观察组中男27例,女18例,年龄48~76( 62.2±2.1) 岁。对照组中男25例,女20例,年龄45~74( 60.6±1.7) 岁。2组患者一般资料比较差异无统计学意义( P>0.05) ,具有可比性。

方法:对照组患者采用常规药物治疗,期间对于患者原发疾病继续进行常规药物治疗。观察组在对照组基础上加用人脐带血间充质干细胞治疗,每隔5天治疗1次,持续治疗6次。患者于洁净层流治疗室接受人脐带血间充质干细胞治疗,其中腰穿鞘内注射22例,穿刺后需去枕平卧6~8h;静脉滴注23例,滴注30ml人脐带血间充质干细胞悬液。

观察指标:比较2组患者治疗前、治疗后1个月、治疗后2个月及治疗后3个月的神经功能缺损( NIHSS) 评分和肢体运动功能( FMA) 评分。

结果NIHSS评分比较:2组患者治疗前NIHSS评分比较差异无统计学意义( P>0.05) ; 治疗后第1、2及3个月NIHSS评分2组比较差异具有显著改善意义( P<0.01) 。见表1。

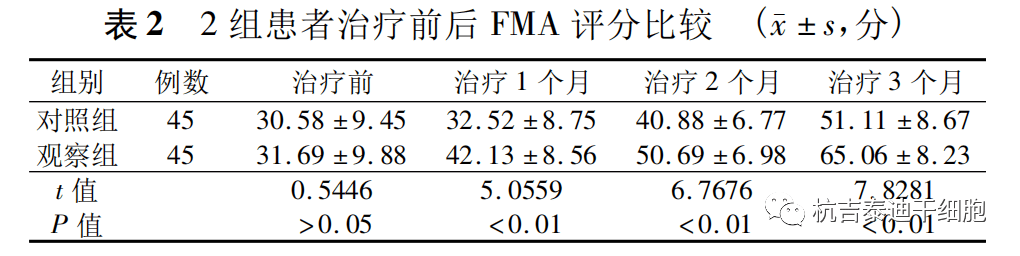

FMA评分:2组患者治疗前FMA评分比较差异无统计学意义( P> 0.05) ; 治疗后第1、2及3个月FMA评分2组比较差异具有显著改善意义( P<0.01) 。见表2。

讨论:间充质干细胞存在多向分化潜能,临床研究证实间充质干细胞不但存在软骨、脂肪和肌原细胞分化潜能,同时还存在神经元分化潜能。由于医学技术的完善和发展,临床中逐渐采用干细胞疗法对神经系统疾病实施治疗。

结论:脑梗死患者采用人脐带血间充质干细胞进行治疗效果良好,有助于患者症状表现改善。

干细胞移植技术为脑梗死治疗提供了新途径干细胞移植治疗为脑梗死的治疗提供了新的思路。移植的干细胞的能促进神经再生、分泌生长因子调节炎症反应,改善微环境,进而促进神经功能恢复和脑组织重塑,具有很好的应用前景。