17 世纪初,东亚大陆局势波谲云诡。明朝,这个统治华夏近三百年的庞大帝国,表面上依旧维持着天朝上国的威严,实则内里已千疮百孔。

与此同时,在东北白山黑水间,一个新兴的政权 —— 后金,如旭日般崛起,其领袖努尔哈赤雄心勃勃,对明朝的江山虎视眈眈。一场决定两个政权命运走向的大战,正悄然拉开帷幕。

万历四十七年(1619 年),明朝为了消除后金对边境的威胁,决定发动一场大规模的军事行动。

明神宗任命杨镐为辽东经略,调集了来自全国各地的兵力,号称四十七万(实际约八万八千余人),对外宣称要 “犁庭扫穴”,一举荡平后金。杨镐制定了四路进军的战略,意图从四个方向对后金都城赫图阿拉形成合围之势。

西路军由山海关总兵杜松率领,这一路是明军的主力,兵强马壮,配备了大量先进的火器。杜松性格勇猛,但却刚愎自用。

出发前,他不顾天气恶劣,急功冒进,企图率先立功。当他率领西路军抵达萨尔浒山时,与后金军队遭遇。

后金这边,努尔哈赤早已通过情报得知明军的四路进军计划,他冷静分析局势后,决定采取 “凭你几路来,我只一路去” 的集中兵力、各个击破的战术。面对杜松的西路军,努尔哈赤亲自率领八旗精锐主力迎击。

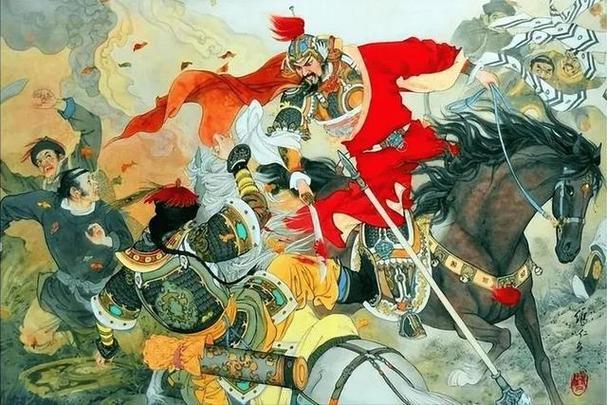

战场上,硝烟弥漫,喊杀声震天。杜松指挥明军摆开阵势,火器齐发,一时间,铅弹和箭矢如雨点般向后金军队射去。

后金骑兵毫不畏惧,他们纵马疾驰,迅速冲向明军阵地。双方短兵相接,展开了激烈的白刃战。杜松身先士卒,挥舞着大刀,与后金士兵厮杀在一起。

然而,明军虽有火器优势,但在地形复杂的萨尔浒山区,火器的威力无法充分发挥。而后金骑兵凭借着精湛的骑射技术和顽强的战斗意志,逐渐占据了上风。

此时,天色渐暗,杜松为了扩大战果,分出一部分兵力去攻打萨尔浒山上的后金营寨,自己则率领主力继续与正面的后金军队激战。努尔哈赤敏锐地抓住了明军兵力分散的机会,他集中优势兵力,对攻打营寨的明军发起了猛烈反击。

后金骑兵如潮水般涌上山坡,明军抵挡不住,纷纷溃败。与此同时,正面战场上的后金军队也加大了攻势,杜松陷入了前后夹击的困境。在激烈的战斗中,杜松不幸中箭,落马身亡,西路军顿时群龙无首,全线崩溃。

再说北路军,由总兵马林率领。马林为人谨慎,行军速度较慢。当他得知杜松的西路军已经与后金交战时,才刚刚抵达尚间崖。

马林不敢贸然前进,他依山扎营,挖壕沟、筑土墙,意图凭借坚固的防御工事抵御后金的进攻。努尔哈赤在击败杜松后,迅速挥师北上,直扑马林的营地。

后金军队抵达尚间崖后,发起了猛烈的进攻。马林指挥明军凭借工事顽强抵抗,一时间,双方陷入了僵持。

然而,后金军队并没有一味地强攻。努尔哈赤派一支精锐骑兵绕到明军营地后方,发起突袭。

明军腹背受敌,顿时大乱。马林见势不妙,骑马逃走,其麾下的明军士兵纷纷投降或战死,北路军也惨遭覆灭。

东路军的统帅是刘綎,他所率领的军队多为南方士兵,擅长山地作战,且武器装备精良,尤其是使用的 “狼筅(xiǎn)”,在近战中威力巨大。

刘綎(tīng)为人忠勇,作战经验丰富。他率领东路军从宽甸出发,一路上披荆斩棘,向赫图阿拉逼近。由于刘綎行军路线多为山路,道路崎岖难行,所以行军速度较慢。当他得知西路军和北路军已经失利的消息时,并未退缩,而是决定继续前进,希望能与南路军会合,共同进攻后金。

此时,努尔哈赤已经击败了西路军和北路军,他留下少量兵力防守赫图阿拉,自己则率领主力迅速东进,迎战刘綎(tīng)的东路军。

努尔哈赤深知刘綎军队的厉害,于是采用了诱敌深入的计策。他派一支后金军队伪装成明军,打着杜松的旗号,前去迎接刘綎(tīng),声称西路军已经获胜,邀请东路军迅速前进,一同围攻赫图阿拉。

刘綎(tīng)信以为真,加快了行军速度。当东路军抵达阿布达里冈时,陷入了后金军队的埋伏。后金伏兵四起,从四面八方冲向明军。刘綎这才意识到中计,但他毫不畏惧,率领明军与后金军队展开了殊死搏斗。

战斗从清晨一直持续到黄昏,刘綎身上多处受伤,仍挥舞着大刀,奋勇杀敌。最终,刘綎因寡不敌众,壮烈牺牲,东路军全军覆没。

南路军由李如柏率领,李如柏与努尔哈赤曾有过一些私人交情,且性格怯懦。当他得知其他三路军都已战败的消息后,吓得惊慌失措,未与后金军队交战,便匆忙率军撤退。

在撤退途中,李如柏的军队遭到后金少量军队的追击,误以为是后金主力,顿时大乱,士兵们自相践踏,死伤无数。

萨尔浒之战,以明军的惨败而告终。这场战役,后金以少胜多,歼灭明军数万人,缴获了大量的武器装备。

此役过后,明朝在辽东的军事力量遭到了毁灭性打击,不得不由进攻转为防御。而后金则凭借这场胜利,声威大震,进一步巩固了自己在东北地区的统治地位,为日后逐鹿中原奠定了坚实的基础。

在历史的长河中,萨尔浒之战宛如一记沉重的警钟,敲响了明朝衰落的丧钟,也见证了一个新兴政权崛起的辉煌历程。

明朝初期,风水大师刘伯温,到处游历名山大川,破坏风水,斩龙脉,但是,刘伯温唯独忽略了关外的一座名山大川,这就是长白山。