某个周五夜晚,你走进影院,大厅人潮拥挤,几乎每家影院的黄金时段都排满了《哪吒》的场次。

更有意思的是,有人从影厅走出来,盯着屏幕上哪吒说的那句“我命由我不由天”,眼神仿佛在闪光——一场电影,真的就能改变人对生活的理解吗?

是剧情?

是特效?

还是……背后更远的某种“玄学力量”?

这部现象级的影片,究竟凭什么唤起了如此的共鸣?

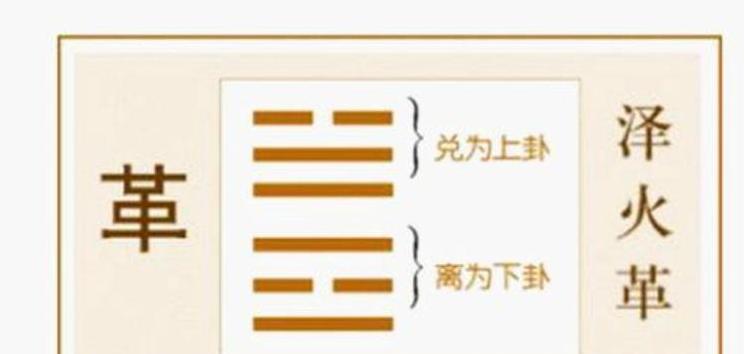

天时:离火运下的光明与变革如果说《哪吒》的成功是一场奇迹,那或许时代背景就是点燃这场奇迹的火源。

有人可能会问,什么是“离火运”?

用通俗的话来说,它是一种来自传统文化中的时间节点,就像春夏秋冬带来气候的周期规律一样,离火运象征着一种“光明”和“变革”。

打开《哪吒》的故事,这些象征无处不在。

哪吒的三昧真火,不再单纯是童年记忆里的火焰,而是一种象征:烧掉桎梏,点燃新的可能性。

影片的科幻设定,比如“量子雷劫”,或许看起来很“硬核”,但其实映射的正是当下人类在科技进化和身份挣扎中的矛盾感。

这不只是动画里的情节设定,更是时代对每个人提出的疑问:我们要走向光明,是选择遵从规则,还是挣脱限制?

电影上映的时间也很有趣。

在一个全民焦虑的年代,无论是职场、学习、家庭,哪吒喊出的“我命由我不由天”像极了一种集体呐喊—一种对“命运锁链”深刻不甘的表达。

可能你也不经意间在影院里热泪盈眶了吧?

大多数观众其实并不知道离火运这个概念,但这股象征着“变”的普遍情绪,他们能懂。

地利:五千年文明的工业化沉淀当然,《哪吒》靠的不仅是勇气和情怀。

能爆款的关键其实是片中对历史文化的深度再挖掘,这也是它跟观众建立情感共鸣的桥梁。

先提提哪些“国漫风”细节让人无法忽视?

混天绫的飘舞灵动,竟然融合了敦煌壁画中飞天的神韵;龙宫的建筑设计,原型则是永定土楼;而每一个神话角色的设计,背后都能追溯到三星堆这种古文明的造型灵感。

你能感受到它的美吗?

它并不是简单的山寨复制,而是把传统艺术的“魂”,嫁接到了现代工业技术,用一种独特的方式活化了它。

但更重要的是,《哪吒》打破了以往人们对“传统元素”在主流娱乐中是否“吃香”的偏见。

其实早些年的国产动画,很少能把文化根脉和大众趣味做一个优雅的平衡,但《哪吒》确实做到了。

它不像默片讲经,而是会讲故事。

还有背后的汗水工艺,光是实现这些特效效果,团队耗时数年,并运用了最先进的渲染技术。

也就是说,这不仅是玄学和文化的复兴,更是一场工业化的胜利。

在这个意义上,通过这种打破边界的方式,《哪吒》不是用单薄的个人故事感动你,而是让观众看到一个行业集体努力的结果。

人和:团队合作与执着精神当然,再宏大的影片,也离不开一个核心:人。

具体到《哪吒》的成功与制作过程,这个字看似简单,但却支撑了影片中的每一帧。

导演“饺子”给大家留下了一个很深的印象:既不像学术大师,也不像传统艺术家,他甚至在年轻时是个放弃医学事业的“啃老族”。

不过,这正是他的可贵之处。

他没有让低谷彻底压垮自己;相反,他用三年的时间默默打磨原创动画短片,之后凭着极少的资源拼出第一部《哪吒之魔童降世》。

如果你看过采访,会发现他说起这些时语气平和,但其中透出的自主奋斗的精神,让人印象更加深刻。

他的经历,很像某种意义上的“哪吒”原型:叛逆、孤独,但始终不愿“认命”。

而这部新的《哪吒》,其实凝聚了整个团队的努力,比如一秒钟的火焰画面,动画师需要反复调整几十版,编剧团队磨了六十多稿剧本。

这些微小的努力,就是看似不可能完成任务的《哪吒奇迹》。

传统文化里讲究“慎终如始”,也就是从头到尾保持专注的精神。

做动画这件需要“死磕”的事,恰恰是这种精神的最好体现。

观众的共鸣:一场关于“命运”的讨论更动人的部分往往在于观众与影片的“对话”。

哪个打工人、考研人不会觉得自己和哪吒一样,背负着沉重的“天命”?

而在两小时的观影里,他们也跟着哪吒的火焰经历了一次彻底的释放。

一场电影最后让观众重新思考,自己的“命运”由谁掌控,也许这才是它最大的力量。

它不仅是中国动画技术的里程碑,更是一次文化精神的回响。

结尾时,再次回味影片的金句“我命由我不由天”,或许你也会觉得,这不仅仅是哪吒的呐喊,更是我们生活中每个人心底的暗流。

你无法改变时代潮流,却能在这股浪潮里找到自己的航向。

结尾或许可以这样总结:你我都生活在一个压力巨大的时代,外部的挑战、内部的困惑时常让人觉得命运不可逆转。

但《哪吒》的故事告诉我们,很多逆袭并不需要靠奇迹,有时一颗真诚的决心,和一群同样追求卓越的伙伴,就是最好的“玄学”。

所以,与其纠结于能否“改命”,不如先问问自己:要书写自己的剧本,你敢开始吗?