编辑:tsuki·B

他曾在《百家讲坛》里风光无限,历史段子受人追捧。

不料却一夜塌房,被指炮制“色情教材”,歪曲历史事实。

一朝之间“毒教材之父”成了他的代名词。

百万少儿读物因他沦为禁书,家长更是怒斥其为"文化垃 圾"。

78岁的他再登讲台,竟引发众怒,网友直呼“祸害人”。

从全民偶像到全网公敌,这背后究竟有何秘密?

文化偶像

文化偶像退休老教授重返讲台,这本该是文化界的一场盛事。

无数人期待着,他深厚的文化底蕴能为大众带来知识的盛宴。

然而,现实却狠狠打了一巴掌,老教授易中天被骂疯了!

期望中的赞赏声没有出现,取代的是几乎一边倒的对他进行批判。

网友纷纷辣评祸害人,这些尖锐的评论不禁让人疑惑。

曾经备受追捧的“文化明星”,为何会变成人人批评的对象?

他到底背负了何种难以宽恕的罪责,竟招致这般鄙夷?

带着这样的疑问,我们不得不将目光投向他的过往。

回溯易中天的成长历程,他的起点并不高。

1947年的湖南长沙,易中天在一个普通家庭里出生。

在那个物资匮乏的年代,读书成了他越过阶层的唯一途径。

在他18岁那年,易中天前往新疆做一名知青,之后他又陆续工作了13年。

但易中天始终对知识饱含热爱,他凭借超乎常人的努力。

终于拿到武汉大学研究生录取通知书,而他的人生新篇章就此开启。

从武大校园里的普通学生,到厦大讲台上的知名教授。

靠着深厚的学术积累和独到观点,他在这个圈子慢慢闯出了名堂。

2005年,对于易中天来说,是人生转折的一年。

央视的《百家讲坛》节目组向他抛出了橄榄枝,他欣然同意。

凭借着节目里那些接地气的历史故事讲法,他一下子红遍了全国。

他把将过往历史结合现代风格,将枯燥的史料变成幽默风趣的大白话。

结果从爷爷奶奶到小学生,男女老少都爱听他唠历史。

一时间,易中天成为了文化界的宠儿,他的名字成了历史课的代名词。

他的书籍也销量一路飙升,各种荣誉和赞誉纷至沓来。

然而,谁也没有料到,在这看似风光无限的背后,一场危机正悄然降临。

口碑崩塌

口碑崩塌在公众视野中持续走红近二十年后,易中天遭遇了人生最严峻的舆论危机。

2022年春夏之交,当全国上下为"毒教材"事件揪心时。

网友的聚光灯,意外照向了他主编的《易中天中华经典故事》丛书。

这套标榜"青少年国学启蒙"的读物,在舆论放大镜下问题显露无疑。

这套面向中小学生的读物,打着传播中华文化的旗号,内容却大跌眼镜。

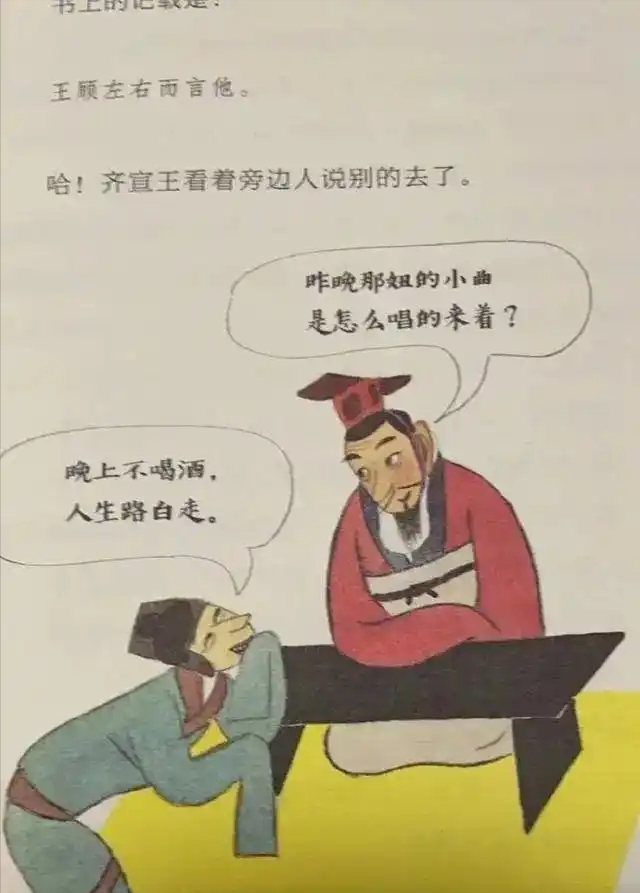

书中的插画和对话低俗不堪,对历史人物充满了侮辱性戏谑。

在他的书中汉高祖被刻画成只会泡妞泡吧的形象,还配有大量低俗图画。

而孟子则端着酒杯,一脸猥琐地说着露骨的话,这与圣贤形象大相径庭。

随着更多页面被披露,人们发现历史人物普遍被套上轻佻的现代装扮。

经典语录被改编成网络段子,严肃的历史场景则充斥着低俗的夸张表情包。

这些内容不仅严重的违背历史事实,还向青少年传达不良的价值观。

书中的这些内容对心智还未成熟的孩子来说,无疑是一种精神污染。

而在对历史事件的解读上,易中天也表现出极强的随意性。

他将一些严肃的历史事件进行调侃和歪曲,严重误导了读者对历史的正确认知。

消息一经曝光,舆论瞬间炸开了锅。

家长们更是愤怒不已,给易中天的漫画列出"三宗罪"。

可这些并不能消灭人们的怒火,众人纷纷要求对这套书籍进行彻查。

紧接着各大媒体也纷纷进行报道,对易中天的行为进行了严厉批判。

随着事件发酵,更多细节浮出水面。

丛书编委会名单显示,实际执笔的多是网络写手团队。

而易中天仅挂名"总顾问",但作为文化的传播者,他难辞其咎。

在强大的舆论压力下,这套书籍很快被下架,但易中天的形象却一落千丈。

曾经的文化偶像,瞬间沦为了众人唾弃的对象。

他的书籍被全面禁售,而他也逐渐消失在大众视野。

经此一役,易中天文化学者形象轰然崩塌,而他又该何去何从呢?

沉寂转折

沉寂转折然而当所有人以为“毒教材”是其身败名裂的原因时,更多争议却席卷而来。

原来,早在“毒教材”事件之前,易中天对历史的解读方式就备受议论。

在《百家讲坛》上,他加入了大量个人解读和主观臆断。

虽然是为了让历史更通俗易懂、吸引观众,但还是扭曲了历史事实。

他吹捧曹操,说曹操屠城是性情中人,刘备带老百姓过江是假仁假义 。

还认为曹操根本不想篡位,是为了大汉江山,刘备才是篡汉之人。

这些新颖表述虽让收视率飙升,却也悄然埋下争议的种子。

除此之外,易中天在一些言论中,还对重大历史事件进行了不当解读。

他曾在书中称,外国列强发动鸦片战争,只是为了和中国人做生意。

这种论调犹如在民族伤疤上撒盐,激起全民愤慨。

鸦片战争是中国近代史上的屈辱事件,给中国人民带来了沉重灾难,

他这样的解读显然是对历史的亵渎,无视民族伤痛。

2023年,年过70的易中天重返讲台,本应是传播知识的好事。

可他过往的争议经历,让网友们难以释怀。

有人质疑他是否能改变风格,不再传播不良信息。

也有人期待他能吸取教训,用正确的方解读历史。

如今站在新讲台前的易中天,更加牵动大众的神经。

因为他面对的不仅是台下年轻学子的目光。

更是整个时代对历史叙述的审视、对历史真相的保护。

此次回归,他是引发争议,还是重塑形象,我们拭目以待。

但无论如何,历史教育至关重要,不容亵渎,

希望未来的历史读物和讲解,都能尊重历史事实,为孩子们树立正确的价值观。

结语

结语易中天的这场回归,恰似一面多棱镜。

既映照出大众对历史教育的更高期待。

也折射着,知识传播者如何在守正与创新间寻得平衡。

参开文献:

百度百科——易中天

厦门晚报——易中天回厦大当校长了!

极目新闻——退休8年后,易中天重回厦大履新,任人文与艺术高等研究院院长

环球时报——易中天图书被指低俗,出版社回应