各位领导大家好,今天我们来聊一聊:1945年汉字会在越南被彻底抛弃。

说真的,我第一次去越南河内旅游时就有点懵:路边店铺全是拉丁字母招牌,地铁、公交站也是一水儿的“ABC”,要不是耳边听着越南话,我还以为自己走到了东欧哪个小国。

今天,我们就来聊聊这出“文化断裂”的历史大戏,看看背后到底发生了什么。

想象一下——2000年的汉字传统,一朝说断就断

越南跟汉字结缘,那得追溯到公元前111年,也就是汉武帝挥军灭了南越国之后。从那时候开始,汉字就在越南扎了根。几乎所有官方文件、文人诗作,甚至是寺庙碑刻,全都离不开这套中国来的方块字。

这么说吧,从东汉到清朝,越南用汉字的时间,比有些中国朝代还长。

可问题就出在近代。1887年法国殖民越南,把整个国家纳入法属印度的体系,也把一种叫做“国语字”的拼音系统带了进来。

这个系统用拉丁字母写越南话,是17世纪一位法国传教士搞出来的,原本就是为欧洲人学越南语用的。

说白了,就像今天我们学日语先用“罗马音”拼读一样。

可是你猜怎么着?法国人非但没有把“国语字”当工具,反而把它当成武器。他们想用这套系统,一刀切断越南与中华文化的脐带。

越南历史学家陈仲金在《越南简史》里就提过:推广国语字的真正目的,是便于法国人统治。换句话说,让你读不懂祖宗留下的东西,自然也就忘了你是谁。

再难也得选个“好学”的——革命政权的语言抉择

到了1945年,胡志明领导的越南民主共和国成立了,紧接着就得做一个重要决定:继续用汉字和喃字(越南古文系统),还是全盘采用国语字?

这不是个轻松决定。毕竟汉字承载了太多历史、太多文化认同。但越南那会儿穷得响叮当,全国识字率不到5%。想普及教育,靠汉字那效率……说难听点,真不现实。

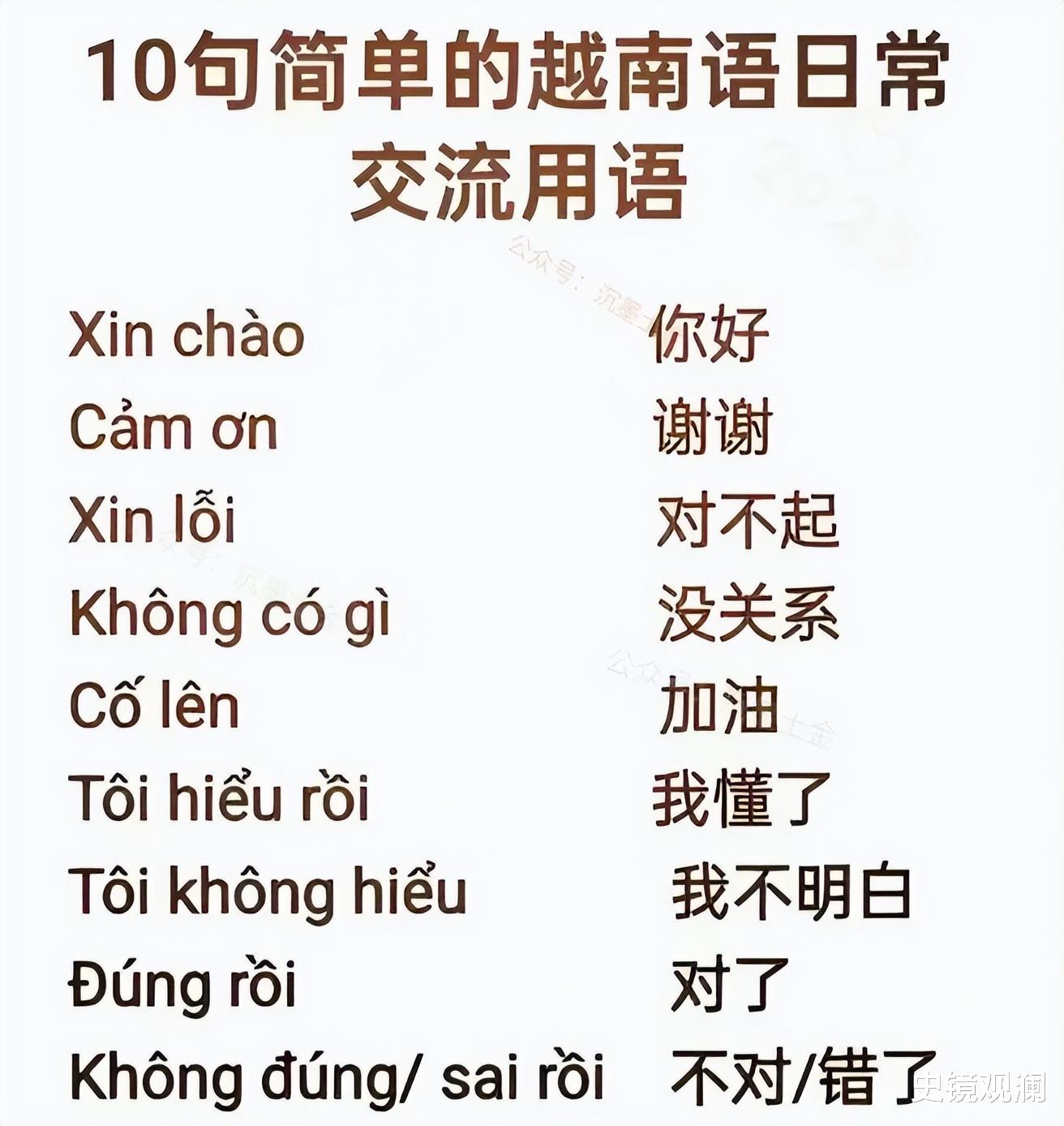

南洋理工大学的刘宏教授研究指出,当时推广国语字能极大提升识字率。因为这玩意儿拼音直白,三五个月就能写封家书,不像汉字,得背几百个才入门。

于是,胡志明在1945年签署了“第39号法令”,明确规定:国语字为越南唯一官方文字,汉字、喃字统统退出历史舞台。

我当时看到这个法令的时候,有点震撼:这可是两千年传统,就这么说断就断,得多大的政治魄力和文化决断?

短痛换长利?识字上去了,文化却断了

决定做下去了,效果也立竿见影。短短20年,越南的识字率飙升到70%以上,成了发展中国家的教育样板。

可以说,国语字的推广,确实让越南甩掉了“文盲包袱”,为后来工业化和城市化打下了基础。

但——是的,又来了“但”字。

语言文字,是文化的密钥。今天的越南大学生,能读懂汉文古籍的,不到0.1%。那些记载越南历史、哲学、诗歌的古籍,现在对绝大多数人来说,就跟外星文一样。

去过河内国家图书馆的朋友应该知道,那儿藏了大量用汉字写的《大越史记》《阮朝实录》,可工作人员告诉我,能来读的人,一年都没几个。

文化,像是断了层皮。

从地图上看,这也是一场“地缘语言”的较量

越南是一个“地缘双头夹击区”——北边是中国,南边是法国曾统治的势力范围。拉丁字母系统的进入,说白了就是欧洲殖民地的“文化下沉”,再加上地缘位置恰好能“传进来”,一拍即合。

所以语言演变背后,其实也藏着地理与政治的双重逻辑。

我更倾向于认为,越南废除汉字,是一个时代下的“被迫理性选择”。识字是国家的刚需,现代化是现实的压力。可这选择的代价,却是文化记忆被人为中断。

说到底,语言是个国家的“文化编码器”。你用了什么字,也就意味着你打通了哪段记忆。

各位领导,你们觉得呢?如果是你,在文化传承和识字效率之间,你会怎么选?欢迎在评论区聊聊你的看法~