1947年7月19日傍晚,陕北小河村的一孔窑洞里飘出呛人的旱烟味。毛主席夹着香烟的手指微微发颤,突然"砰"地一掌拍在榆木桌案上,震得搪瓷茶缸里的水溅湿了军用地图。

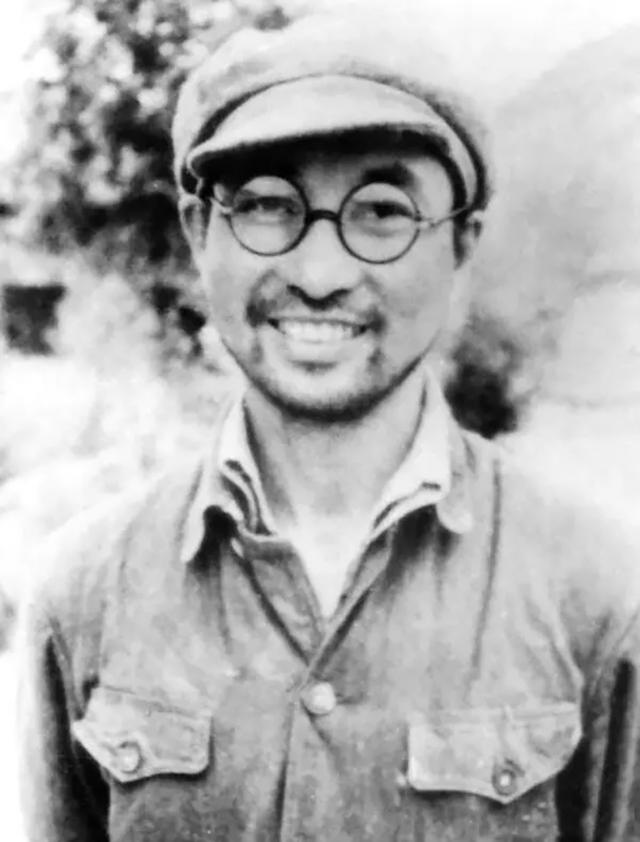

站在桌前的陈赓脸色发白,额角渗出细密的汗珠,他刚刚质疑了中央军委的战略部署,直言毛主席调他西渡黄河是"大材小用"。话音未落,毛主席却爆发出一阵爽朗大笑:"好你个陈瘸子!到底是救过蒋介石命的人,现在要把我当礼物送给他?"

这番惊心动魄的对话,揭开了改变中原战局的战略转折。而这场较量的伏笔,早在半年前就已埋下......

一、黄土沟壑间的生死棋局

一、黄土沟壑间的生死棋局1947年3月,胡宗南的25万美械大军压向延安。彭老总带着仅有的1.7万西北野战军,在沟壑纵横的黄土高原上与敌周旋。青化砭伏击战中,他亲自指挥教导旅佯装溃退,将敌31旅引入羊马河峡谷。

当敌军辎重队的骡马挤满狭窄的沟道时,埋伏在两侧崖顶的解放军突然开火,手榴弹像冰雹般砸下。此役全歼敌军4700余人,缴获的60毫米迫击炮让战士们兴奋地直呼"过年了"。

但危机远未解除。在王家坪的窑洞里,毛主席盯着地图上密密麻麻的蓝色箭头:东面阎锡山的晋军正在西渡黄河,北面马鸿逵的骑兵已逼近三边,南面胡宗南的整编第1师距离中央驻地仅剩三十里。

而此刻的晋南前线,陈赓正创造着战争奇迹。他指挥太岳纵队在闻喜、夏县三天歼敌6300人,接着又在临汾、浮山全歼号称"天下第一旅"的国民党整编第1师第1旅。

蒋介石在南京官邸摔碎了茶杯:"陈赓这个学生,专打校长的精锐!"捷报传到陕北,朱总司令笑着对任弼时说:"胡宗南要是知道他的老同学要来,怕是要睡不着觉了。"

二、小河村会议的战略博弈

二、小河村会议的战略博弈7月的小河村热浪蒸腾,中央军委的会议在临时搭建的凉棚下召开。陈赓带来的二十筐土特产刚卸下驴车,就听见彭老总沙哑的声音:"现在每天需要三十万斤粮食,可我们连运粮的毛驴都凑不齐......"毛主席转头看见陈赓,眼睛一亮:"我们的'福将'到了!快说说,你准备怎么收拾胡宗南?"

会议连开六日,陈赓始终沉默。直到最后那顿"送行宴"上,三杯汾酒下肚的他突然发言。他用手指蘸着酒水,在桌面上画出黄河九曲:"刘邓直插大别山,陈粟鏖战鲁西南,我部若困守陕北,等于自废武功。"酒水顺着桌缝流到毛主席面前,"这里敌军空虚",他的手指重重戳在豫西地区,"正可南渡黄河,再给老蒋心口插一刀!"

窑洞里的空气骤然凝固,毛主席突然拍案而起,震得煤油灯火苗乱颤:

你们都想在中原辽阔的战场上跃马纵横、杀个痛快,却不想想陕甘宁的兵力是何等空虚?你让我就近调兵,我调哪一个?你最近,我都调不动!我晓得你曾救过蒋介石的命,难道这次想把我拱手送给老蒋吗?岂有此理!

陈赓的军装后背瞬间被冷汗浸透,一时间脸色发白,嘴也不大听使唤了,吞吞吐吐的说道:“我坚决执行中央的决定……”

但下一秒,毛主席却大笑起来,转身从文件袋抽出一封密电说:"看看,我说一句玩笑话,你怕么子嘛!跟你说句心里话,你同中央想到一起了!"

三、黄河天险的破局时刻

三、黄河天险的破局时刻1947年8月23日凌晨,济源长泉渡口。陈赓举着望远镜,看着工兵连长带人潜渡黄河。突然,对岸亮起探照灯,机枪子弹打得水面溅起白线。千钧一发之际,北岸数十门山炮齐鸣,佯攻部队在二十里外点燃了数百堆篝火。国民党守军慌忙调转炮口时,真正的突击队已乘着羊皮筏子悄然登岸。

这出"明修栈道暗度陈仓"的好戏,是陈赓与毛主席反复推敲的杰作。为制造假象,太岳军区大张旗鼓征集渡船,把标语贴到运城城下;真正的主力却昼伏夜出,沿王屋山秘密东进。当整编15师师长武庭麟发现中计时,陈赓的先锋已切断陇海铁路,连克新安、渑池等六城。

最精彩的表演在潼关上演。陈赓令12旅大张旗鼓西进,沿途丢弃印有"攻占西安"字样的传单。胡宗南急调10个旅回防,豫西顿时门户洞开。等国民党军醒悟过来,陈赓主力早已东进300里,把榴弹炮架在了洛阳城外。

四、中原腹地的钢刀旋舞

四、中原腹地的钢刀旋舞1948年3月的洛阳战役,成为陈赓军事艺术的巅峰之作。他打破"围三阙一"的常规,命令华东野战军3纵、8纵同时猛攻四门。守将邱行湘在回忆录中写道:"东门告急时我在西门督战,等赶到东门,对方已在城头插旗。"这场战役缴获的美制105榴弹炮,后来在淮海战场大显神威。

陈赓的机动作战彻底搅乱了中原棋局。在宛西战役中,他率部五天奔袭五百里,连克镇平、内乡等五城。国民党南阳守军听闻"陈瘸子来了",竟不战而逃。

最绝的是郏县"牵牛战":他先用小股部队诱敌深入,待整编15师追进伏击圈,突然扎紧口袋。此役不仅活捉武庭麟,还缴获了蒋介石亲赠的"中正剑"。

五、战略抉择的历史回响

五、战略抉择的历史回响当陈谢兵团的红旗插上洛阳城头时,毛主席正转战在陕北的山沟里。警卫员李银桥回忆:"主席拿着捷报,哼着湖南花鼓戏在院子里转圈。"这支原本要被用来"保卫党中央"的精锐,最终以8万兵力牵制国民党30个旅,为淮海决战创造了有利条件。

历史总在微妙处显露天机。当初毛主席的"大怒",实则是考察将领战略眼光的试金石;陈赓的"直谏",展现了我党将领难能可贵的独立思考。相比之下,蒋介石在东北战场的微操指挥,让卫立煌等将领连发电报都要"请示校长"。

1955年授衔时,有人问陈赓为何仅授大将。陈赓笑道:"我能活着看到新中国,已经是赚了。"而毛主席在审定名单时特意叮嘱:"陈赓同志的位置,要考虑到他在战略转折中的特殊贡献。"这份超越个人得失的胸襟,或许正是我党最终问鼎天下的密钥。

站在黄河岸边眺望历史长河,小河村那场"将帅之争"的回响依然清晰可辨。它告诉我们:真正的战略智慧,不在于绝对服从,而在于敢于在争论中寻找最优解;不在于保全自我,而在于为了大局甘当棋子。这种充满辩证法的领导艺术,至今仍在启示着后来者。