近年来,智能网联汽车的迅速普及,让无数消费者看到了未来出行的无限可能。这一切的美好愿景,却在3G网络退网的现实面前,显得脆弱不堪。如果你是一个汽车爱好者或者是即将购车的消费者,那么刚刚发生的一起事件或许会吸引你的注意。某些品牌的车主因车机无法连网,面临无法使用蓝牙钥匙、无法进行远程控制和导航失灵等一系列令人捉襟见肘的问题。想象一下,一个深夜,你的车因无法解锁而被困在地下停车场,这不仅仅是一个影响出行的问题,更是对你耐心的巨大考验。

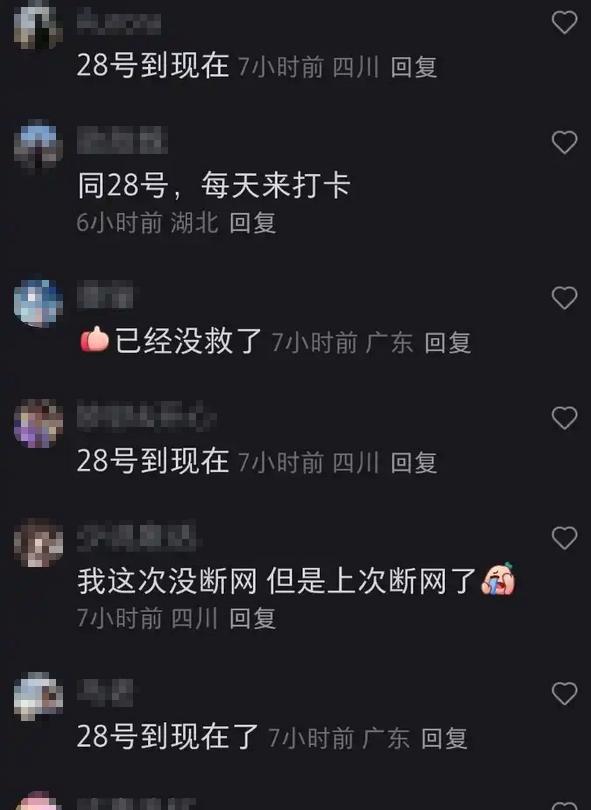

这样的事件还不止于此。全国各地的车主纷纷在社交平台和投诉网站上发声,抱怨他们的车联网功能成为泡影,甚至表示购车时未被告知这些潜在风险。更引发争议的是,车企的反应似乎并没有跟上技术更新的步伐,很多消费者困惑地发现,自己所拥有的车辆可能只是依赖于早已被淘汰的3G技术。这一系列问题的根源,正是技术滞后与消费者权益保护意识的缺失。

为什么会发生这样的情况?不少业内人士提出,车企对此类问题的漠视与决策失误,不可避免地导致了现有困境的加剧。再加上车联网服务与生活方式的息息相关,当这一切都因为技术的落后而中断时,消费者无疑是最终的受害者。诚然,在买车时,人们大多数时候看重的都是配置、性能以及外观等,然而,当车联网这一核心功能出现问题时,那些浮华的外表便显得毫无意义。

从技术层面来看,3G网络本身存在诸多局限性,其数据传输速度远不能满足现代智能汽车对于实时互联的需求。随着4G、5G网络的普及,依赖于老旧技术的车联网服务自然会面临被淘汰的风险。更关键的是,一些车企在技术上并未进行及时的更新与升级,缺少长远的战略规划,最终将消费者推向了风险的边缘。

而对于普通消费者而言,只有在自己身陷困境之时,才会意识到购车策略与车企责任的密切联系。或许在购车时,消费者同样需要考虑技术适配性,而不仅仅是外观和品牌的影响。一个涵盖长期使用和不同环境下适应性的购车标准,势必将成為未来消费者购车时的重要参考。

消费者也并非没有出路。在这样的一个瞬息万变的市场中,他们有权利对车企提出质疑,特别是当购车时并未明确告知网络依赖的风险时,车企更应该承担相应的法律责任。现行的《消费者权益保护法》为车主维权提供了法律依据,消费者可以依据此要求车企提供替代方案,从而维护自身的权益。

然而,车主们的维权并不简单。并不是所有车企都愿意承担其产品的技术责任,企业甚至试图以费用昂贵的硬件升级方案来应对消费者的不满。这不仅是对消费者信任的背叛,更是对法律底线的挑战。事实上,早在数年前,随着智能汽车和车联网技术的爆炸性增长,许多厂商应该就已经意识到需要为消费者提供持续的服务以及技术保障,而不应是“一锤子买卖”。

从长远来看,要解决这个问题,仅仅依靠消费者的维权是不够的。应当建立起一个相对完备的法律体系,并推动整个行业对技术创新的关注。政府应加强对车企技术更新的监管,确保消费者使用的权益;企业主动承担责任,将一项优势服务转变为生产流程的一,是车企长期生存与发展的基本功。

进一步分析,行业的未来之路在于如何提升技术前瞻性和消费者服务意识。随着4G、5G等新兴网络技术的普及,企业需要积极探索可升级通信模块设计,支持无缝切换,确保用户获得更顺畅、快捷的车联网体验。这不仅是为了解决眼前的问题,更是为了在的竞争中坐稳市场。

归根结底,智能网联汽车的未来应当是技术不断更新迭代与消费者权益得到充分保障的和谐共生。每个车主都应当成为自己权益的坚决捍卫者,而车企则应在技术提升的同时,倘若再不警惕,恐怕就会在快速变化的市场中被淘汰出局。正如人们所说,只有懂得尊重消费者,重视技术创新的企业,才能在未来的市场竞争中立于不败之地。

总结来看,车联网服务的健康发展不仅关系到车主的用车体验,更意味着企业的责任与社会的稳定。面对未来的技术挑战,车企必须改变传统思维,勇于承担责任,以确保消费者的权益不受侵害。通过不断追求技术的创新与更新,推动行业的健康发展,才能实现车主与车企的双赢局面。科技日益进步的今天,消费者应了解他们拥有的不仅仅是汽车,更是智能化的、安全的未来出行方式。