2006年日本奈良一所高中内,新开学的一伙高中学生拿到了自己的新课本,在打开历史课本之后,他们却是好奇地挠了挠头:“老师,为什么在二战的中国战场上多了一个细菌战,这是什么意思,开学前发的大纲上没有啊。”

讲台上的老师尴尬地摸了摸鼻子:“这个是临时补充的课外知识,你们了解一下就可以了,考试不会考的。”

一个学生看着老师又问道:“可是细菌战不是反人类的吗?老师你不是说二战中我们日本才是受害方,为什么课本上会写我们用细菌战呢?”

“你们以后就知道了!”老师的脸上已经红温,“好好背书就行了,别的不要多问。”

说着,老师逃也似地出了教室,回到办公室拿起一份报纸看了看:“真是一个麻烦的女人,以后这课可还怎么讲啊…”

1915年第一次世界大战中,德军在攻打比利时的伊普尔战役中打开了氯气毒瓶,黄绿色的氯气被北风卷向了协约国阵营,超过15000协约国联军被兵不血刃地毒杀了。

但不过半个小时,风向一变,偏南风把毒气送回了德军阵营,这下又是超过了5000名德军自食恶果。

这样敌我不分的邪恶武器,在一战后被国际禁止研发使用,1925年6月,国际联盟在瑞士日内瓦签订了《关于禁用毒气或类似毒品及细菌方法作战议定书》,谁再研究使用细菌武器,那就是群起而攻之。

可二战之中,这种邪恶的武器再次被邪恶的国家用了出来。

1932年,一伙日军来到了哈尔滨附近,他们在这里建立了一个补水站,但实际这个补水站却是一个深不见底的魔窟,几乎所有进入这里的中国老百姓都没有在出来过。

这里就是臭名昭著的“731部队”实验场所。

他们专门研究各种细菌武器,并且还用运送补给的名义骗来中国老百姓进入补水站,将他们抓捕之后用来进行活体实验。

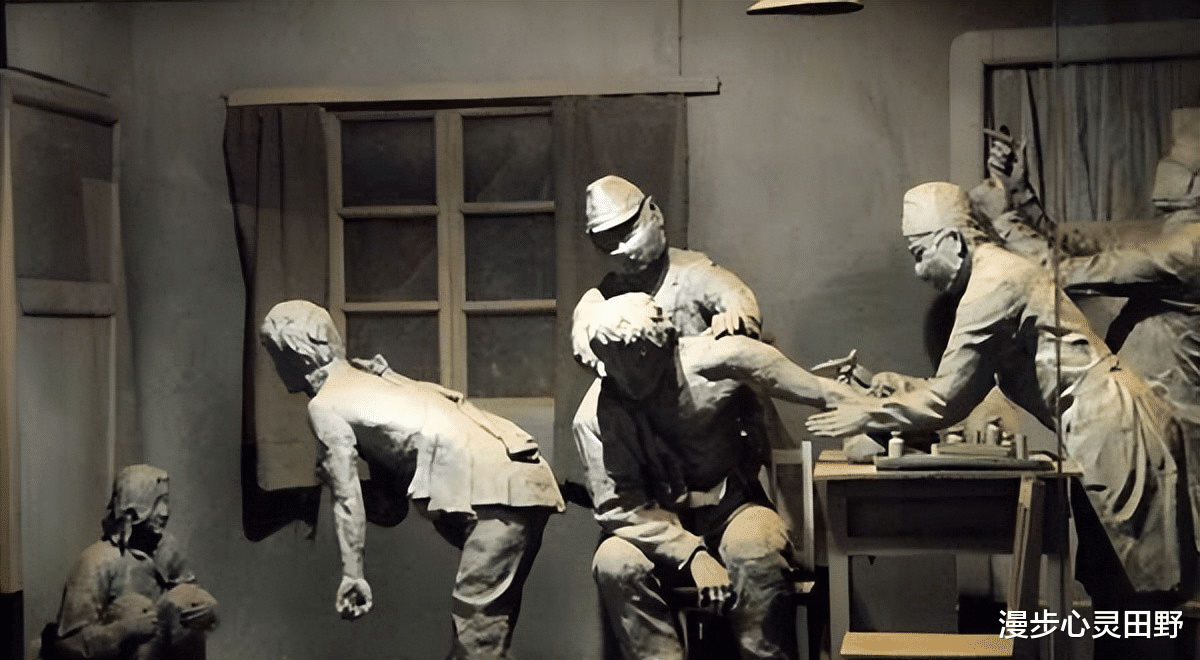

而为了能让来到这里的“科研人员”完全泯灭人性,对受害者的悲惨“祛魅”,731部队队长石井四郎下令,这里的入门考试就是活人解剖。

而且是不打麻药,让人在完全清醒的状态下被解剖。

受害者凄厉的惨叫让手持手术刀的日本医师都感觉胆战心惊,每下一刀手都会极度颤抖,一旦发现有承受不住这种心理压力的日本医师,一旁监督的日本士兵上前就是一顿臭揍,打得医师能够站起来重新下刀为止。

只有经历了这种全无人性的入门考试的日本医师,才会被731部队接纳,进行接下来的实验。

冻伤实验、无麻醉拔牙、铁皮火焰、孕妇解剖…

其中更有不顾人伦的“人兽结合”,还有直接把牲口的血抽出来打进人的体内,观察人被打了血之后能挺得住多长时间。

谁说没有地狱,哪怕魔鬼撒旦来到731都得跪下朝服。

甚至到了后来,731部队已经不是为了研究细菌武器了,纯粹就是在残害人取乐,看到人们因为他们的种种出生行为而惨叫哀嚎、他们就会感到莫大的欣喜。

天天进行没有人性的实验,这些人的精神状态早已失常,心理也早已扭曲,说声“畜生”都是抬举他们了。

在战争中,731的细菌武器也对中国军民造成了极大的伤害,尤其是在1940年的宁波战争中,细菌武器一出,中国军民死亡率直接超过了98%,无数无辜的百姓在痛苦中挣扎着死去。

杀人不过头点地啊,日军的这种虐杀行为,哪怕过了一万年都会被人们所唾弃。

但是在战后,石井四郎用731部队的研究成果向美国换了一条生路,逃脱了国际法庭的审判,很多材料和档案也就此被美国隐藏了。

虽然在之后的时间里我国的法庭和国际法庭也对一些731的细菌战犯进行了审判,但日本对这段历史一直处于否定态度,哪怕是证据摆到了脸上,也不会承认自己曾经犯下的罪行。

石井四郎

正道的光——以真相斗流氓1995年,已经43岁的浙江义乌籍王选女士看到了一则关于“731部队”的国际研讨会在哈尔滨召开,这让她瞬间想起了父亲和自己说过的事情。

1942年,义乌崇山村的上空飞过了一架日军飞机,人们以为是空袭纷纷躲避,但出乎意料的是这架飞机没有扔下炸弹,低空飞了这么一圈就走了。

但在几天后,一场可怕的瘟疫爆发了,村子里的人感觉浑身无力、双眼发红脸发白,一个个都倒下了,最后也是在口吐白沫、浑身抽搐的痛苦中死去了。

而王选的叔叔,她父亲13岁的弟弟也在这场可怕的疫病中丧生了。

情况已经非常明了了,这就是日军进行的一场细菌战,无数可怜的百姓们就是日军的实验品。

而这场国际研讨会最终也是不了了之,会议上两个日本代表顾左右而言它,说到细菌战就是“和我无关”,谈到那些在细菌战中被伤害、以至于丧失劳动能力,至今生活悲惨的人们就是“非常抱歉”。

这让王选愤怒了。

她决定找出证据,将日本政府告上法庭,让他们为自己曾经犯下的罪行负责,为历史负责。

其实从个人生活上来说,王选完全没有必要承担起这个沉重的历史责任。

王选1952年出生,她的父亲就是一个法官,从小受到的教育让她有着超出常人的知识,后来也是留学了日本筑波大学,毕业后和丈夫一起在日本工作生活,当时她的年薪换算成人民币超过了50万元。

九十年代的一年50万元,这足以让王选过上比绝大多数人都要优越的生活,憋说九十年代了,哪怕是现在的年薪50万,都已经是很多人可望不可及的社会精英阶层了。

但王选却毅然决然地踏上了这条为国正名、为民请命的道路。

浙江、湖南、江西、山东…王选的足迹踏遍了大半个中国,越是调查她就越是触目惊心,很多在日本的细菌战中受伤的人们都留下了很严重的后遗症,甚至他们的身体已经是畸形的,那扭曲的肢体很难让人和人类的肢体联想到一起。

1997年,王选的行为感动了家乡父老,无数在细菌战中受到创伤的人们更是把王选视为了希望,她被推举为了中国细菌战受害者诉讼原告团团长,而她那原本高薪的职位也早已被日方取消了。

1998年2月,王选第一次站在了日本法庭上,对当初侵华日军的反人类行为发出了控诉,要求日本政府对此事做出正式道歉并且对当初的受害者们进行赔偿。

以民告官就已经是难上加难了,更何况是以民告国呢。

经过半年的拖延,东京法院判王选败诉,面对这个结果,王选也似乎早已想到了,她重新整理材料,再次上诉。

在接下来的7年时间内,王选接连四十多次上诉,但东京法院就是以各种理由判王选败诉。

甚至在2002年,东京法院承认了侵华日军使用过细菌武器,但却拒不道歉赔偿。

无耻。

明着耍无赖!

此时按照一个“现实主义者”的思维来说,王选已经可以放弃了,因为日本方面表明了不会赔偿一分钱了,就是你再怎么告也不会获得任何利益了。

但王选没有停下,她告日本政府,想为受害者们争取赔偿是一方面,另一方面就是为了争这个理,就是为了让事实真相大白于天下。

而这个时候,一个日本人帮了王选一把。

上田信,1957年出生于日本,是日本立教大学文学部教授,曾在南京大学留学。

在留学期间,上田信才第一次了解到南京大屠杀和细菌战,这让上田信着实震惊。

因为他从小接受的教育中压根就没有提到过这些事,反而在日本的教材中日军被包装成了一个委屈的受害者。

不了解不知道,越了解越吃惊。最终,怀有良知的上田信决定将日本的罪恶行为公诸于世。

上田信先后撰写了《日军细菌战与崇山村鼠疫》、《鼠疫村落——七三一部队细菌战被害者之创伤》等著作。

也就是在此期间,他认识了王选。

青年时代的上田信

1998年,上田信来到王选老家义乌崇山村再次调查细菌战,并与王选结识。

二人在走访和查阅资料时,上田信问了王选这样一个问题:

“明知会败诉,你为什么还要参与细菌战诉讼?”

而王选斩钉截铁地回答:

我不在乎什么输赢,我只是想通过诉讼,让更多的人知道细菌战;也要让当年细菌战的受害学,像我一样学会为自己发声。

王选和上田信(拍摄于2018年)

或许有感于王选坚韧不拔的精神,2000年11月15日,王选在与日本细菌战跨国诉讼官司时,上田信亲自出庭作证。直到2001年12月,最后一次开庭,上田信一直都在诉讼团中作证。

也正因此,2002年日本法院确认了细菌战的事实。

2005年,日本清水书院将细菌战编入到日本高等教育历史教材中。这也是日本首次将细菌战编入教材。

而日本这套教材的采用率达到12%,显然,这个采用率并不低了。

而这背后,是王选、上田信等人付出的结果。

据统计,王选总共状告日本政府28次,直到今天,王选和中国细菌战受害者诉讼原告团依旧为那些在细菌战中被伤害的中国军民们奔走着,哪怕他们其中很大一部分人都已经作古,直到死前都没能等到一个公正的结果。

但就是他们这种结局,才更激励着一个又一个如同王选一般的人来为世间正道发光发热,为控诉日本罪行而奔走着。

中国人的骄傲王选女士!