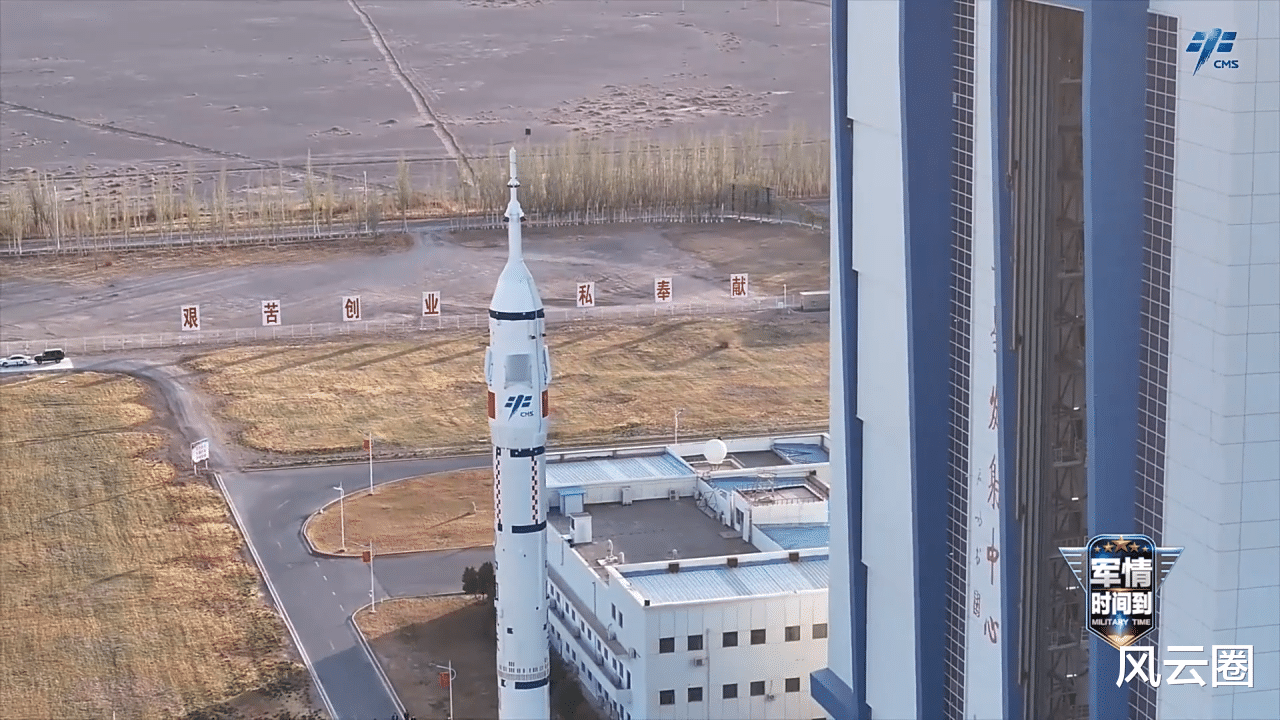

现在的中国空间站就像一场永不停歇的接力赛。神舟十九号航天员在轨已超5个月,即将返航,神舟二十号正在整装待发,预计4月底发射。而早在今年3月,神舟二十一号火箭已经提前出厂,这简直就是破纪录的快节奏。

这种"你还没走我就来接你"的模式,确保了空间站永远有人值守,再也不会出现"空巢"的情况。要知道,国际空间站就曾因为交接不及时,出现过宇航员被迫"加班"滞留的尴尬局面。

当神舟二十号还在发射待命时,神舟二十一号的火箭已经悄然出厂,这样紧凑的节奏让不少航天爱好者直呼"太快了"。但这样的"中国速度"背后,其实藏着中国航天发展的深层逻辑。

为什么这么着急?安全第一!

可能有小伙伴要问:至于这么赶吗?其实这背后是航天人的良苦用心。

只要有人在太空,就必须有一艘备用飞船随时待命。万一空间站遇到紧急情况(比如被太空垃圾撞了),可以立即发射救人。

空间站每天要面对的太空环境很危险:太空碎片(相当于子弹速度的金属块)、

太阳风暴(强烈辐射)、设备老化等问题层出不穷,加上现在的航天任务从过去几天延长到半年,风险指数级增加,任务复杂度飙升。

中国空间站如今已进入常态化运营阶段,航天任务就像一场精心编排的接力赛。目前,神舟十九号的三位航天员即将结束为期半年的太空之旅,而接力的神舟二十号已整装待发。更令人惊讶的是,作为"备胎"的神舟二十一号火箭也已提前就位,这种"三箭齐发"的态势展现了中国航天强大的组织能力。

这样紧凑的安排绝非偶然。在太空这个充满未知的环境里,安全永远是第一要务。空间站随时面临着太空碎片撞击、太阳风暴等威胁,因此必须确保任何时候都有一艘载人飞船处于待命状态。这就是航天领域著名的"发射一艘、备份一艘"原则,也是中国航天对航天员生命安全的高度负责。

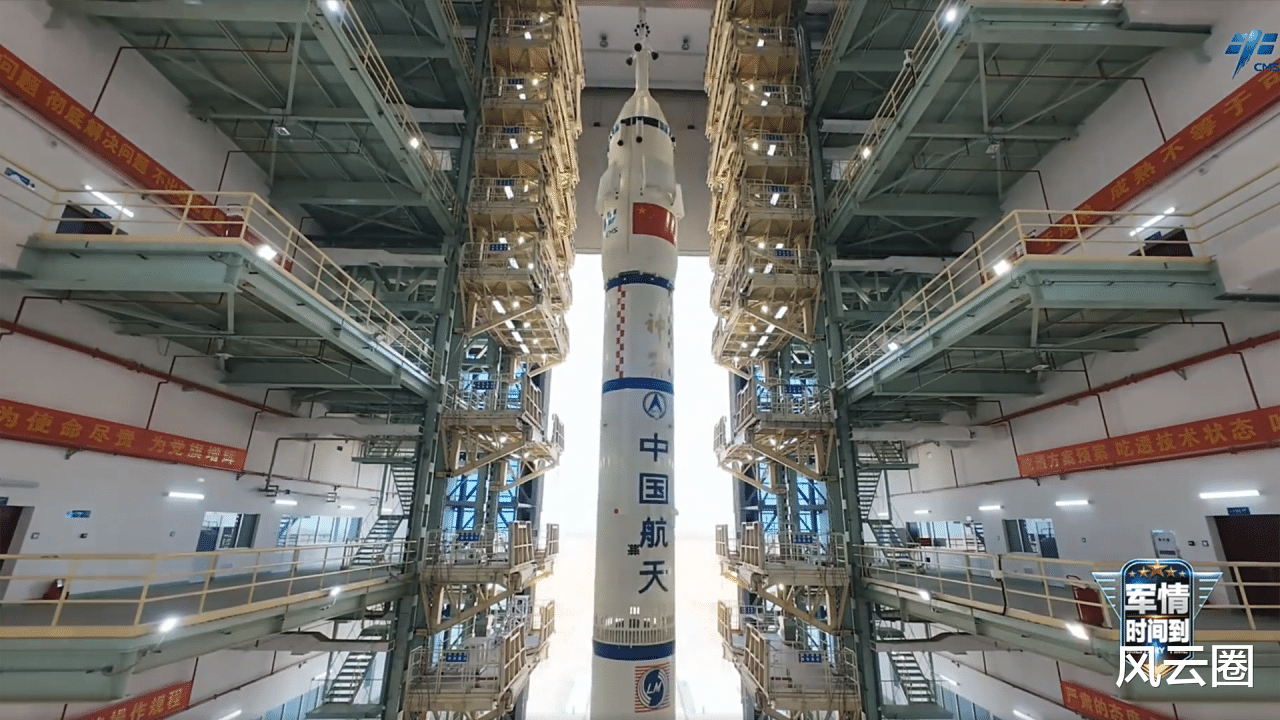

这种高效运转的背后,是中国航天技术的全面突破。长征二号F火箭采用模块化组装技术后,发射准备周期从60天缩短到30天;神舟飞船实现批量生产,一次就能建造3到4艘;地面测控系统也完成升级,能够支持更高频次的发射任务。这些技术进步共同支撑起了中国航天的"闪电节奏"。

值得注意的是,这样的快节奏不仅是为了空间站的日常运营,更是在为更宏伟的深空探测计划积累经验。从空间站扩建到载人登月,再到未来的火星探测,中国航天正在下一盘大棋。现在的每一次发射,都是为未来更远大的目标打下基础。

看着中国航天的快速发展,国际航天界也不得不投来敬佩的目光。当其他国家还在为预算争论不休时,中国航天已经用实打实的成就证明了自己的实力。这种高效不是偶然,而是中国航天人多年厚积薄发的必然结果。

从一年一次发射到半年一次任务,中国航天正在重新定义太空探索的"中国速度"。这速度背后,是无数航天人的智慧结晶,更是中国科技实力的生动体现。当我们仰望星空时,或许很快就能看到中国航天员在月球上留下足迹,而这正是现在每一次快速发射积累的成果。