去过上海的朋友都知道,上海武康路的人气有多旺。但是,很多人不知道的是,与它交汇的兴国路,不仅绿树成荫,环境幽静,而且还留存了建于上世纪二三十年代的别墅群。对于喜欢建筑的朋友而言,在这里,真是可以逛一天的精神避难所。

兴国路,原名雷上达路。北起华山路,南至淮海中路,是长宁和徐汇的界路之一。

该路辟筑于20世纪20年代,以洛云浜为路基,先是筑成华山路至湖南路一段,后再延伸修筑成现状。初名“雷上达路”,以法租界公董局秘书雷上达的名字命名,1943年10月改现名。

如果说,兴国路上这些建筑风格各异的花园洋房,造就了这里的小资情调。那么,位于兴国路78号,坐拥市内7万余平方米精心修葺的兴国宾馆,则是这条路上最大的亮点。

兴国宾馆,是上海市区花园宾馆之一,与西郊宾馆、瑞金宾馆齐名。

过去涉外五星级酒店的身份,为它蒙上一层神秘的面纱。而时代赋予它的特殊经历,如同一幅鲜活画卷,见证了历史长河中上海的辉煌与变迁。

兴国宾馆的外面周围绿树成荫、风景如画,繁华如斯。宾馆内部后,宛如一处丛林秘境。气质独特的13幢新老别墅与承载了百年岁月的绿意庭院,在青松香樟的掩映下,散发出时光沉淀后的优雅。

其中1号、2号、6号楼,被列为上海市优秀近代建筑,1号楼更是市级重点文物保护单位。如果你计划到兴国路的兴国宾馆看老房子,建议重点打卡这几幢建筑。

1号楼:兴国宾馆1号楼,是上海市文物保护单位和优秀历史建筑,也是兴国宾馆内13幢房子最漂亮的一幢。建筑于1934年启用,原为英商太古洋行 (Swire) 的住宅,因其屋顶面用铜皮铺制,又有“铜房子”的别称。

在上世纪30年代,全球经济危机爆发后,上海低价暴跌,英商太古洋行大班借此低价购地,建造了1号楼作为太古洋行在上海的总部大楼。

该建筑由世界建筑大师克列夫.威廉.埃利斯爵士设计,房子是仿英国帕拉第奥式皇家古典官邸建筑修建,宅前一块大草坪和参天的百年香樟大树,构造了1号楼的优雅环境,这里也被网友称为“中国版的唐顿庄园”。

1949年由国家接管,1956年改为涉外酒店,定名兴国宾馆。这里见证过很多历史事件,接待过很多国家领导人。

2号楼: 兴国宾馆2号楼建于1925年,系英国维多利亚滨海建筑风格,假三层砖木结构花园住宅。

房子的南立面顶部,由双坡屋面山墙和一座四坡屋面歇山顶组合而成,山墙及歇山部分用垂直黑色细木条装饰,三座三孔和单孔烟囱为建筑平添了层次感和生动的气息。

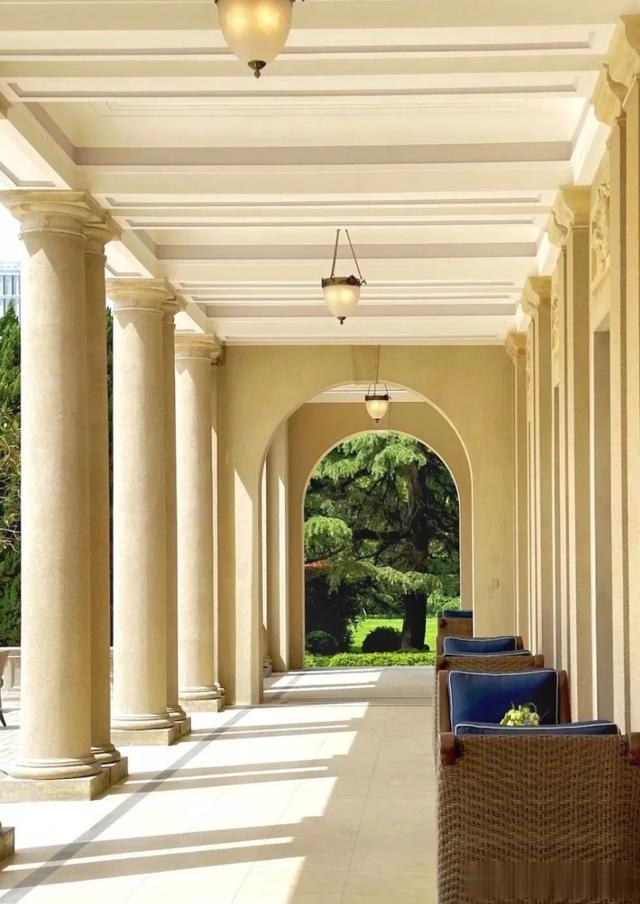

一、二层,为连续卷廊,二层弧形卷廊有清水红砖图案,窗框窗边饰以清水红砖齿形装饰,底层有9个开间的拱形柱廊,每间均有券心石。

北立面则由半圆形玻璃砖墙楼梯间,为建筑提供了充足而自然的采光,使得建筑与自然完美结合。

三层,则以精致的黑色装饰木条点缀屋顶,赋予它一种低调奢华的浪漫气息。这座建筑,当时太古洋行规定为上海行政副主管住宅。

6号楼:6号楼与3号楼均建于1922年,同由法国设计师保辣· 葛兰柏设计。1941年安利洋行作整体扩建,加建了卫生间、车库、大门等。

这是一幢砖木结构假三层法式独立花园住宅,坐北朝南,四坡屋面,铺灰色板瓦,南侧屋面上开设一长条形天窗作屋顶层的采光及通风之用。

两端房间呈圆弧形,东侧设两层圆形阳光室,围水泥护栏,西段有一层圆形起居室,二层为露天平台,混凝土宝瓶栏杆。主建筑两层朝南设大面积玻璃门窗。屋面做成跌坡形,山墙檐口曲折,层次丰富。

7号楼:7号楼又名回峰楼,建于20世纪30 年代,是一座与自然环境交融的英式花园别墅。

砖木结构假三层。南面底层落地长窗,有突出的多边形门厅,上为二层平台,设混凝土镂花栏杆。陡坡红瓦屋面,三面山墙开三扇老虎窗面。两座红砖清水烟囱穿出屋面,烟囱口有英国建筑特有的多边曲折装饰。外墙水泥砂浆刷面,山墙部分干粘小河卵石。

兴国路有一种安静的矜贵气质,如果你刚走过繁华热闹的武康路,不妨扫一辆共享自行车,一路向北,在兴国路转一圈。停停走走间,看着梧桐树在街道上随风摇曳,缝隙间露出蓝蓝的天空,感受一番那种从繁华到淡然,灯火阑珊处是荣辱不惊的宁静。