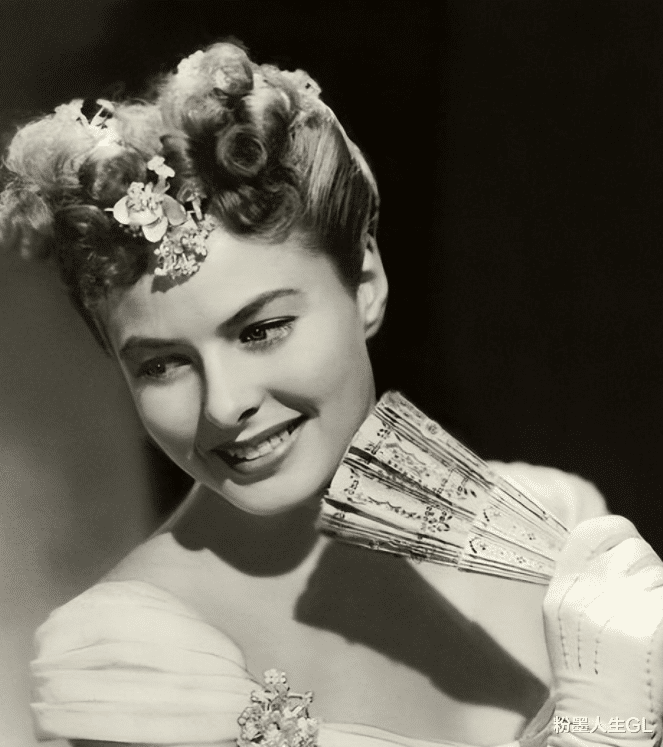

她曾被美国电影学会评为“百年最伟大女演员”第四名,是希区柯克镜头下的完美缪斯,却因一场禁忌之恋被全美唾骂为“堕落天使”;她手握三座奥斯卡奖杯,却在巅峰时抛下好莱坞,用半生逃离名利场的审判。从瑞典小镇到世界之巅,英格丽·褒曼用烈火般的自由意志,在银幕上下演尽20世纪女性的狂想与悲歌——今天,我们撕开“圣洁女神”的面具,看真实的她如何比电影更传奇!

1915年,褒曼出生于瑞典斯德哥尔摩,幼年丧母、少年丧父的孤独,让她在表演中找到了情感的出口。1939年,导演大卫·塞尔兹尼克将24岁的她推向好莱坞,唯一的条件是:“你必须整容。”面对高耸的颧骨和浓眉的“缺陷”,褒曼断然拒绝:“如果你们想换一张脸,那就换掉我。”

正是这份固执,让她在《卡萨布兰卡》中成就了影史经典。当褒曼穿着简约白西装、含泪凝望亨弗莱·鲍嘉时,观众记住的不是精致的五官,而是她眼中破碎又坚韧的光芒。导演迈克尔·柯蒂兹说:“她的脸是一面镜子,能照见所有人的灵魂。”

褒曼与希区柯克合作的《爱德华大夫》《美人计》,奠定了她在悬疑片中的女神地位。希区柯克迷恋她的脆弱感:“她像一座雪山,表面纯洁,深处藏着岩浆。”然而,镜头外的褒曼却抗拒被物化。拍摄《美人计》时,她坚持删减暴露戏份:“我的身体不是噱头,是角色的武器。”

这场博弈以褒曼的胜利告终——她凭借《美人计》提名奥斯卡,但希区柯克却从此不再与她合作。褒曼的“危险”在于,她始终清醒:即便在男性主宰的片场,她也拒绝成为任人摆布的提线木偶。

如果褒曼安分当好莱坞公主,她或许会拥有更顺遂的星途。但1950年,褒曼做了一件让好莱坞震怒的事——她给意大利导演罗伯托·罗西里尼写了一封直白的求爱信:“如果您需要一位瑞典女演员,我已准备好与您合拍任何电影。”彼时的她已是两届奥斯卡得主(《煤气灯下》《圣女贞德》),却抛下丈夫与女儿,与已婚的罗西里尼私奔意大利,并未婚先孕。

美国媒体将她钉上道德十字架,参议员称她“比妓女更堕落”,电影公司将她封杀,甚至教堂焚烧她的照片。但褒曼毫无悔意:“我宁愿下地狱,也要活得真实。”

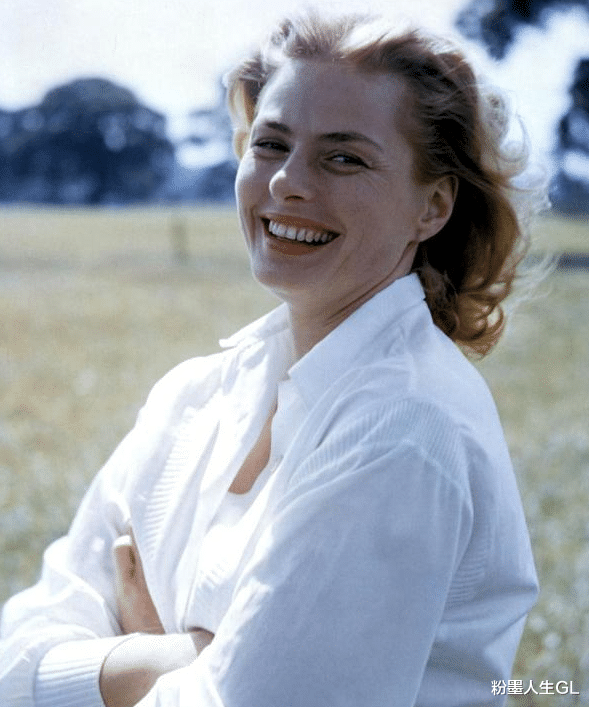

被好莱坞放逐七年后,褒曼以《真假公主》(1956)杀回美国。她饰演的安娜·斯塔西亚——一个在精神病院坚称自己是沙皇遗孤的女人——让观众瞬间原谅了所有“道德污点”。当奥斯卡奖杯第三次落入她手中时,全场起立鼓掌长达五分钟。

“好莱坞需要罪人,更爱看罪人忏悔。”影评人一语道破这场“复活神话”的本质。但褒曼拒绝忏悔:“我从不后悔追求爱,哪怕它让我失去一切。”此后,她在《东方快车谋杀案》(1974)中化身瑞典传教士,以仅14分钟的戏份横扫奥斯卡女配,彻底封神。

1974年,罹患乳腺癌的褒曼接演话剧《忠贞之妻》。化疗让她头发掉光,演出时需戴假发,但她拒绝退组:“舞台是我的氧气。”谢幕时,观众发现她假发下的纱布已被鲜血浸透,掌声持续了30分钟。

1982年,67岁的她在生日当天去世。遗嘱中,她要求将骨灰撒向大海:“别把我关在盒子里,让我自由。”

英格丽·褒曼的人生比任何剧本都跌宕:她用清纯征服世界,又用背叛重塑自我;她因放纵被流放,又因才华被赦免。当今天的女星仍在“人设”中挣扎时,这位80年前的叛逆者早已写下答案:真正的传奇,从不需要完美,只需要活得比时代更炽烈。