白领小林在办公室突然打起喷嚏,鼻涕如“水龙头”般止不住,眼睛发痒、喉咙发紧。同事调侃他“过敏了”,但他以为只是“感冒”,直到连续两周症状未缓解,才被确诊为过敏性鼻炎。这个案例并非孤例——我国过敏性鼻炎患者已超2亿,且呈年轻化趋势。鼻炎不仅是“小毛病”,严重时可能引发哮喘、中耳炎甚至睡眠障碍。

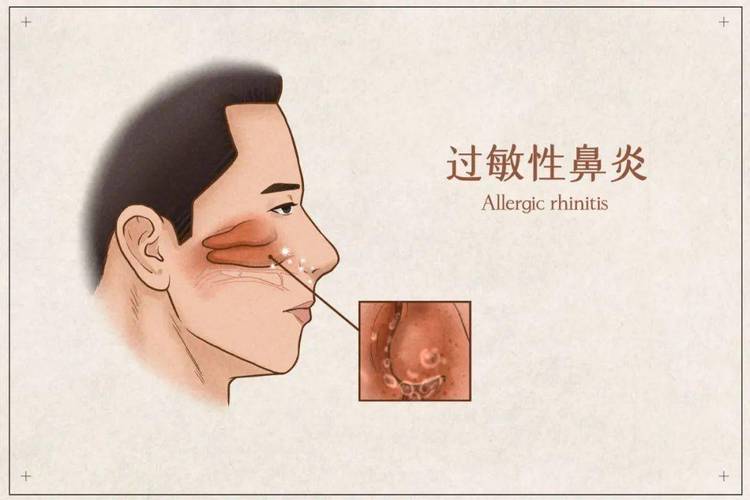

什么是鼻炎?鼻炎是鼻腔黏膜的炎症性疾病,分为过敏性鼻炎和非过敏性鼻炎两大类。

1. 过敏性鼻炎:由过敏原(如花粉、尘螨、宠物皮屑)引发的免疫反应,占鼻炎患者的60%以上。

2. 非过敏性鼻炎:由感染、环境刺激(如冷空气、油烟)、药物滥用(如长期使用滴鼻剂)等引起。

鼻炎的“伪装术”

许多人误将鼻炎当作“感冒”或“普通鼻塞”,但两者有本质区别:

1. 感冒(急性鼻炎):由病毒引起,伴随发热、肌肉酸痛,通常7~10天自愈。

2. 过敏性鼻炎:症状持续数周甚至数月,鼻痒、喷嚏、清水涕是“三联征”,且常合并眼痒、喉咙不适。

1. 典型症状:鼻子在“求救”

阵发性喷嚏:清晨或接触过敏原后突然发作,可能连续打10个以上。

鼻塞与鼻痒:鼻腔内像有“蚂蚁爬行”,揉鼻后反而加重。

清水样鼻涕:鼻涕如“断线珍珠”,擦拭时可能带血丝。

2. 隐蔽危害:远不止“打喷嚏”

并发症风险:长期鼻塞可能引发中耳炎(因鼻咽部炎症蔓延)、睡眠呼吸暂停(张口呼吸导致缺氧)、哮喘(30%过敏性鼻炎患者会发展为哮喘)。

生活质量下降:嗅觉减退、注意力不集中、频繁擤鼻导致鼻腔黏膜损伤。

3. 特殊类型鼻炎需警惕

药物性鼻炎:滥用减充血剂(如滴鼻净)导致鼻黏膜萎缩,鼻塞反跳加重。

萎缩性鼻炎:鼻腔干燥、结痂,伴随恶臭,可能因维生素缺乏或遗传因素引发。

1. 过敏原:春天的“隐形刺客”

室外过敏原:春季花粉(如杨树、柳树)、霉菌孢子。

室内过敏原:尘螨(藏在床垫、地毯)、宠物皮屑、蟑螂排泄物。

冷空气与气味刺激:空调房干燥、香水、油烟等可能诱发非过敏性鼻炎。

2. 生活习惯:加速鼻炎的“催化剂”

熬夜与压力:免疫力下降,鼻黏膜修复能力减弱。

饮食不当:高糖、高脂饮食加重炎症反应;冷饮可能刺激鼻腔血管收缩。

滥用药物:自行使用激素类鼻喷剂或滴鼻剂,导致依赖或副作用。

3. 遗传与环境:风险叠加

家族史:父母有过敏性鼻炎,子女患病风险增加3~5倍。

城市化影响:空气污染、PM2.5颗粒沉积在鼻腔,加剧炎症反应。

1. 远离过敏原:知己知“敌”

花粉季防护:

外出戴N95口罩,回家后更换衣物、清洗鼻腔。

关闭车窗,使用空气净化器(滤除PM2.5和花粉)。

尘螨防治:

每周用55℃热水清洗床单,使用防螨床罩。

保持室内湿度<50%,减少尘螨繁殖。

2. 饮食调理:吃出“强鼻力”

推荐食物:

富含维生素C的食物:柑橘、猕猴桃,增强黏膜抵抗力。

Omega-3脂肪酸:深海鱼(三文鱼、鲭鱼),抑制炎症反应。

忌口清单:

冷饮、辛辣食物(刺激鼻腔血管收缩)。

高组胺食物(如腌制品、酒精),可能加重过敏症状。

3. 鼻腔护理:清洁与保湿

生理盐水冲洗:每日1次,使用专用洗鼻器,避免用力过猛损伤黏膜。

油性滴鼻液:如鱼肝油滴鼻剂,滋润干燥鼻腔(萎缩性鼻炎适用)。

4. 生活习惯调整

避免抠鼻:手指可能带入细菌,破坏鼻腔屏障。

适度运动:增强免疫力,但避免花粉浓度高的户外活动。

睡眠管理:侧卧位,枕头抬高10~15厘米,减少鼻腔分泌物倒流。

1. 儿童鼻炎:影响生长发育的隐患

表现特点:儿童鼻炎易合并腺样体肥大,导致“腺样体面容”(颌骨变长、牙齿外翻)。

家长应对:

避免接触二手烟、宠物毛发。

警惕长期鼻塞引发的睡眠呼吸暂停,必要时切除腺样体。

2. 孕妇鼻炎:用药需谨慎

安全药物:鼻用激素(如布地奈德)相对安全,但需遵医嘱。

自然疗法:蒸汽吸入(加几滴薄荷油)、侧卧位睡姿减少鼻塞。

3. 老年人鼻炎:警惕“沉默的并发症”

风险因素:鼻黏膜萎缩、嗅觉减退易被误诊为阿尔茨海默病。

管理重点:定期检查鼻腔,预防中耳炎、肺炎等继发感染。

鼻炎防治误区:这些“偏方”可能害了你!1. “鼻炎不用治,扛一扛就过去了”

长期不治疗可能导致鼻息肉、中耳炎,甚至嗅觉丧失。

2. “偏方滴鼻,立竿见影”

自制蒜汁、醋等刺激性液体冲洗鼻腔,可能灼伤黏膜。

3. “过敏原检测阴性,就不是过敏性鼻炎”

部分患者过敏原不明确,仍需结合症状和治疗反应判断。

4. “激素喷鼻会成瘾,坚决不用”

鼻用激素局部作用强,全身吸收少,短期使用安全,长期需遵医嘱。

鼻炎虽然看似只是一个小毛病,但它给人们带来的困扰却不容小觑。