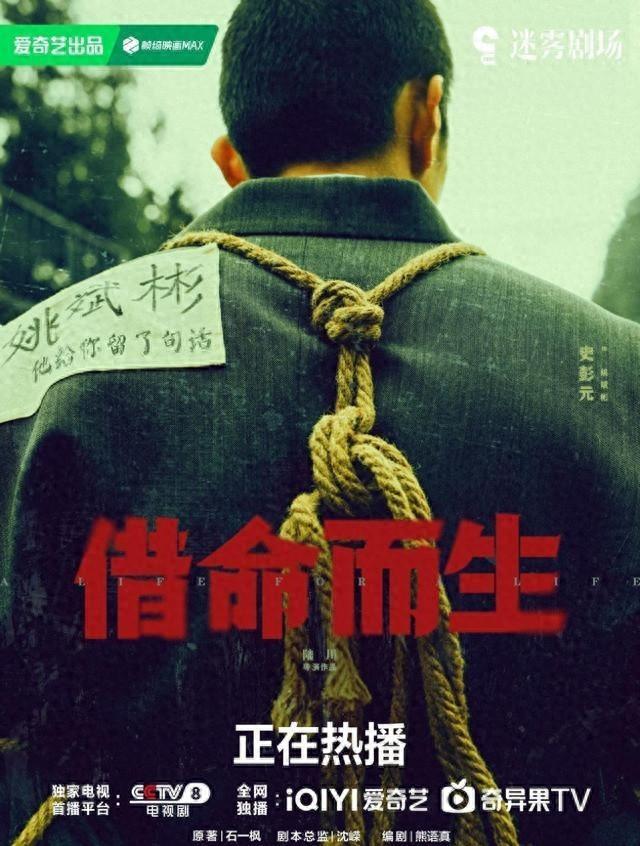

电视剧《借命而生》播出至第五集,凭借扎实的叙事与深刻的人文关怀引发关注。

该剧通过多个交织的悲剧故事,展现特殊时代背景下个体与权力的博弈,其中秦昊饰演的警察为死刑犯整理脚镣的细节,成为诠释人性温度的关键段落。

导演陆川延续其对社会现实的观察力,将工厂生态与个人命运结合,通过与雨果文学的精神呼应,探讨权力结构对普通人的压迫与异化。

剧中第四集呈现的死刑执行场景,承载着核心创作理念的投射。

史彭元饰演的死刑犯在确认判决后,脚镣因长期羁押产生变形,秦昊饰演的警察杜湘东蹲下身调整刑具。

这个动作的设计并非展现执法者的权威,而是通过手指触碰金属镣铐的细节,传递超越立场的恻隐之心。

镜头捕捉到警察微微发颤的指尖与囚犯脚踝的淤痕,将程序化场景转化为人性本能的共情时刻。

这种处理方式避开非黑即白的价值判断,转而聚焦人在极端处境中的尊严需求,与雨果作品中"注视深渊时保持悲悯"的精神形成跨时空对话。

工厂体系内三个女性悲剧的铺陈,构成权力运行机制的立体解剖。

首任厂花被老厂长长期控制,二十年间的屈辱经历通过车间女工窃窃私语的方式碎片化呈现,办公室紧闭的百叶窗与深夜亮灯的厂长宿舍成为无声证物。

次任厂花遭遇的暴力事件更具时代特征,厂长公子在舞厅施暴时,围观人群的集体沉默与受害者的职业身份形成荒诞对照,折射出权力庇护下的道德溃败。

现任厂花与杜湘东的暧昧关系,则通过车间储物柜里消失的饭盒、值班室窗台上的搪瓷杯等生活化符号,暗示情感互动中难以消弭的阶层隔阂。

该剧将工厂环境塑造为微型权力场域,与《巴黎圣母院》中的圣母院形成戏剧性对应。

雨果笔下的教会通过神权实施精神禁锢,而剧中计划经济时代的国营工厂,则通过住房分配、岗位调动等世俗权力掌控职工命运。

厂长办公室的位置设定颇具象征意味——建筑顶层的独立空间,需经过三道铁门方能抵达,这种物理隔离强化了权力的神秘性与压迫感。

当青年工人在礼堂观看《巴黎圣母院》译制片时,银幕上卡西莫多敲响的钟声与现实中厂区广播的轰鸣声形成互文,揭示不同时代专制力量的相似性。

杜湘东对厂花的克制情感,与《巴黎圣母院》中副主教的扭曲欲望形成镜像对比,前者因身份约束保持距离,后者因权力膨胀走向毁灭。

两代厂花的不同命运轨迹,则对应着埃斯梅拉达面对的不同形态压迫:初代受害者困于物质匮乏时代的生存依赖,新生代受害者面临商品经济初期的价值混乱。

这种跨越时空的叙事嫁接,使工厂故事突破具体时代局限,触及权力异化的永恒命题。

在影像表达层面,导演采用大量现实主义的细节堆砌构建叙事真实感。

看守所斑驳的绿色墙漆、车间工具箱里的铝制饭盒、警察制服的棉质内衬等道具设计,还原出八十年代特有的物质质感。

长镜头运用着重展现权力关系的空间表达:在史彭元母亲举报厂长的关键场景中,镜头从信访办公室缓慢横移,掠过布满灰尘的档案柜与褪色奖状墙,最终定格在盖着红色印章的举报信上,沉默地揭示体制机器的运作惯性。

这些视听语言的选择,使抽象的权力批判具象为可感知的日常经验。

《借命而生》目前呈现的叙事格局,展现出国产剧集中少见的文学化追求。

当杜湘东在死刑执行记录上签字时,钢笔尖在纸面产生的细微晕染,暗示着制度执行中无法完全规训的人性温度。

这种创作态度延续了严肃文学关注个体命运的传统,在影视工业体系中开辟出兼具社会思考与艺术价值的叙事路径。

随着剧情发展,权力机制与人性本真的持续角力,或将揭示更深层的时代症结与精神困境。