嫦娥六号成功返回地球,我们最应该要感谢“中国航天测控网络。”

因为它是嫦娥六号真正的幕后英雄。

中国航天测控站的重要性被很多人忽略了,甚至有些人压根不知道还有测控站的存在,但是没有它,嫦娥六号就无法准确发射和返回。

就拿嫦娥六号返回来说。

在距离地面5000千米左右时,返回舱和组合体分离,开始向大气层自由飞行,到了印度洋上空,距离地面高度120千米的时候,返回舱就要调整姿态跃出大气层,然后再次冲进大气层,直到降落在预定位置。

也就是俗称的“打水漂”,整个过程历时30分钟,每一步都要非常准确才能接着做下一个动作。稍有不慎就将飞出去。

中国怎么做到如此精确打水漂的呢?答案就是开头说航天测控网络。

截止目前为止,中国航天测控站遍布全球,单单国内就有20多个,国外数量也超过10个。

嫦娥六号飞到哪里,测控站和测控网络就全程跟踪到哪里,从北京到福建,从中国到欧洲、从非洲到南美洲、从陆地到深海,都有我们的测控站。

如果再算上深空的卫星,深海的远望7号,那么中国航天测控网络就有了海陆空三位一体参与。

如此庞大的测控网络,放眼全球也没有几个国家能做到。

然而这样遍布全球的测控工程真不是那么好建的,如果说航天是大国间的博弈,那么测控站则是无声的硝烟,中国在这个战场上已经整整博弈了60年。

可以用腥风血雨来形容。

我觉得有必要详细说下。

时间拨回上世纪50年年代,当时中国同时遭到美苏两个超级帝国的核讹诈!

我们被迫暂停了刚刚启蒙的工业,将很多关键的工厂从东部搬到中西部去,损失非常大。

为了不让后代再受核武器威胁,毛主席亲自做出批示要“发展自己的核武器,要搞自己的卫星”。

中国两弹一星项目相继成立!

1965年,中国决定发射东方红一号卫星。

由于中国第一颗卫星,因此我们决定不仅要发射成功,还要让世界各国都看到我们的成果,

但是想要让其他国家看到我们卫星发射,就需要一个测控系统进行监测,并且向全世界汇报坐标。

这是非常困难的。

在国际上通常有两种方式,一种是研发先进的测控系统,在本土就能远程监测卫星;还有一种是在全球建设测控站,用数量弥补技术缺陷。

然而这两种,咱们当时都不具备条件。

测控系统技术过于先进,全球只有美苏有这种技术,而且技术都是严格封锁的,中国压根没那技术和零部件。

再加上中国刚解放那会,外部环境贼差,想去其他国家建设测控站也不行,人家不但鸟都不鸟你,就算哪个国家肯租给你,估计前脚刚建完,后脚美苏那两个大哥大就得给你炸咯。

最后咱们的科学家一合计,做了一个双管齐下的决定:一边动用一切力量研发先进的测控系统,在本土进行监控;一边研发远洋测控船:远望1号。

如果本土测控网络不行,那么远洋测控船再拉出去,开到公海去,不就可以充当一个移动的测控站吗?

测控系统虽然先进,奈何中国总是有神级科学家站出来,就像于敏、就像钱学森一样,航天测控系统专家周炜站了了出来,他提出了一套多普勒测速定轨方案。

简单来说,就是利用电磁波的多普勒效应,来测定航天器的位置和速度。原理其实跟大多数的雷达并没有什么区别。

这套方案最难的点其实是当时中国的电子工业才刚刚起步,连最普通的雷达都还没整明白,就要造难度更高的多普勒测速仪,对中国的电子工业是一个巨大的挑战。

但中国从来不缺克服困难的勇气和决心。

在周炜、朱培芳等科学家亲自上阵,加班加点之下,成功生产出了11套多普勒测速仪,迈出了中国航天测控事业的第一步。

有了足够的设备之后,我们先后在北京、渭南、莱阳、新化、喀什和昆明等地建立了卫星测控站,组建起了一个基本的航天测控网络。

1970年东方红一号正式发射,飞越了全球244个城市,刚刚诞生的中国地面测控网络进行了精确的跟踪测量,并且成功预报了卫星飞临每个城市时的时间和方位,首战告捷。

当中国宣布发射成功的那一刻,就连美苏都惊呆了!

没想到,一个工业化刚刚起步的国家,竟然连人造卫星都可以发射了,并且还能进行如此准确的预报。

实际上,当时世界上,其实只有寥寥几个国家真正知道,中国的地面测控网络对卫星进行准确测控,这件事的意义到底有多大。

航天运载火箭其实跟弹道导弹是一脉相承的,能测控卫星发射,就等于摸到了测控洲际弹道导弹的大门,中国距离真正掌握弹道导弹技术,就只差临门一脚了。

这一脚,其实就是与地面测控系统同步进行的“远望号”测量船。

尽管我们的国土面积已经非常广袤了,但是对于几千甚至上万公里的洲际弹道导弹试验来说,还是显得有点小了,导弹的落点不可避免地会落到海上,这就需要我们拥有境外测控能力。

1977年,“远望一号”测量船成功下水,总算补齐了这一块短板。

远望1号在服役之后的第一个任务,就是在多艘军舰的护卫下,前往南太平洋澳大利亚东北部海域,测控我国“东风-5”洲际弹道导弹的首次试射任务。

这是中国第一次进行洲际弹道导弹试验,而“远望一号”也不负众望,提供了准确的全程测控。靠着“远望一号”的精准定位,“东风-5”的弹头落水仅14分钟,就被我们打捞上来,保证了绝密的弹道数据安全。

从此中国成为了继美国、苏联之后第三个掌握了洲际弹道导弹的国家,终于拥有了彻底掀桌子的能力。

同时,这一次实验也验证了我们的海洋和陆地两套测控系统的可靠性,我们的航天测控网络也算是第一次走出了国门,进一步延伸到了广袤的海洋之中。

从此,只要我们测量船能够抵达的地方,我们就能建立起一套有效的测控网络,对于航天和国防安全都有着重要的意义。

但是,随着时代的发展,这套行之有效的测控网络,渐渐地也有点不够用了。

改革开放之后,中国航天也面临转型的压力,不仅要想办法养活自己,而且还得进行载人航天等先进工程,追赶美苏的脚步。

在这种情况下,利用较低的发射成本,到国际市场上借商业发射的订单,就成了中国航天实现转型的重要方式,既能赚到钱养活自己,还能进一步验证和发展航天技术。

于是,我们开始大力发展商业航天。

1990年4月,我们成功发射了第一颗外国商用卫星——“亚洲一号”卫星,到1997年,就连美国通信巨头——摩托罗拉都找上门寻求合作,将12颗铱星计划的通信卫星交给我们发射。

但随着商业航天任务的增加,我们渐渐发现了,我们航天测控网络存在的一些不足。

每次进行卫星发射,我们往往就得派远望号测量船航行几千甚至上万公里,进行测控。

这种远洋航行测控,不仅耗资巨大,而且随着发射任务的增多,就算我们当时拥有的三艘远望号连轴转,也有点不够用了。

难怪美苏两个航天大国在建造航天测量船之后,依然建立了大量的海外地面测控站。

我们的航天事业还在不断发展,发射任务越来越多,而我们却连一个海外测控站都没有,这肯定是不行的。

于是咱们决定:必须要去海外建立一批测控站。

没想到的是,这个决定让我们见识到了什么叫:重重封锁。

咱们的第一个海外测控站,建在太平洋中的一个小岛国——基里巴斯。

我们好不容易花重金租用,又大力进行了建设,结果没用多少年,咱们就被某湾湾省给搞黄了。

不过好歹咱们迈出去了第一步,有了这次经验,咱们就将第二个测控站的选址放在了友好国家——巴基斯坦。在这次嫦娥六号返回舱着陆的过程中,巴基斯坦的卡拉奇站就有参与测控。

之后,为了神舟五号载人任务的顺利进行,我们又在纳米比亚建立了南半球第一个测控站。

2007年,在嫦娥一号任务进行时,我们还与欧空局达成了协议,借用他们在南美、澳大利亚和欧洲的测控站。

也是在这次任务中,我们又发现了测控网络的一些问题。

在近地轨道上,我们的测控网络基本上已经能满足需求了,但到了更远的地月轨道,我们的测控网络还远远不能满足需求,一些关键的地方,测控覆盖率甚至还不到50%。

而后续的嫦娥工程任务将更加复杂,我们还要在月球上实现登陆、取土、返回等等一系列高难度动作,甚至将来还要实现载人登月,现有的测控网络已经不能满足我们的需求了。

于是,我们又开始了第二波的海外建站。

不出意外的,在这一次的海外建站过程中,我们又又又遇到了阻挠。

我们的嫦娥一号任务借用了欧空局在南美、澳大利亚和欧洲的站点,自然会首先想要在这些地方建站。

结果,2007年,我们与南美洲的智利达成协议,建立测控站时,老美就第一个站出来反对。

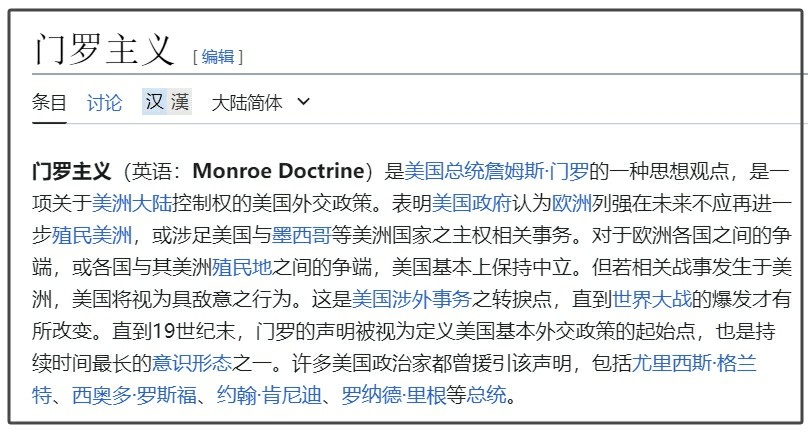

美国一直将南美洲视为自己的后花园,美国总统更是曾提出过“门罗主义”,赤裸裸地说美洲是美国人的美洲。

在他们看来,中国在智利建立测控站,无疑是在打他们的脸,这能忍吗?

于是美国就各种威胁智利,阻挠我们建站,美国媒体更是各种鼓吹中国会将这里用作军事基地、严重威胁美洲国家安全啥的。

这样的文章从我们在智利建站开始,每隔一段时间就冒出来几篇,最近的是在2023年,美国媒体刚刚进行了一轮大规模的炒作。

幸亏我们从建国以来,就与广大的亚非拉国家保持着良好的关系,硬是顶住了压力,否则我们的嫦娥工程恐怕就不会这么顺利了。

我们在南美顶住了压力,但其他地方却没有这么顺利,澳大利亚和欧洲的地面测控站都遭遇了挫折。

2011年,我们与澳大利亚和欧盟接触,试图建立地面测控站,但不出意料地遭到了美国的反对。

于是,我们只能选择迂回路线,找这两个国家租用测控站。

但不管我们和当地政府怎么解释,美国仍然是不依不饶,不断地阻止双方的航天合作。

结果,在2020年,迫于压力,澳大利亚的测控站还是终止了与我们的合作。

但是,俗话说得好,“听蝲蝲蛄叫,还能不种庄稼”,美国的各种阻挠,并没能动摇我们进一步发展航天测控网络的决心。

2014年,我们与阿根廷达成协议,在阿根廷建立一座天线直径达到35米的大型航天测控站。

这座大型航天测控站的效果可以说是“一座更比六座”强,电磁波信号可以传递到4亿公里外的火星,与我们国土最西边的喀什大型站,和最东边的佳木斯大型站联合组网,就能为火星探测,甚至是更远的深空探测提供测控服务。

我们天问一号任务的成功,就得益于这座测控站的建成。

从航天测控网络的发展就可以看到,中国航天的崛起远比美苏更加艰难,因为我们不但要攻克技术上的难题,还要突破美苏的重重封锁。

测控站就像抗日时期的敌后基地一样,它的博弈可能是没有硝烟,可能没有那么轰轰烈烈,但是它的较量却从未停止。

我相信测控站还会即使博弈下去,但是胜利一定属于我们。

正如嫦娥六号再次打破美国封锁一样,它会像一个照妖镜一般,让世界看清楚任何阻止中国航天崛起的妖魔鬼怪都只是跳梁小丑而已。