维生素,听起来是不是特别“安全”?很多人一听这俩字,脑子里立马蹦出“保健”“补身体”“无副作用”这些词。可谁能想到,河北一位年仅26岁的姑娘,年纪轻轻,吃着吃着维生素,竟吃出了肝衰竭?

这不是危言耸听,而是实实在在发生的事。医生提醒:有些维生素,真不能乱吃,尤其是那几种“看似无害”的类型,吃多了,真可能会出大事。

先别急着骂保健品,那姑娘到底咋回事?

先别急着骂保健品,那姑娘到底咋回事?这事儿发生在2024年下半年,河北石家庄一名26岁的女孩小刘,平时爱美、注重养生,尤其信奉“内调才是王道”。所以她坚持每天吃维生素补充剂,A、E、D三种常备不说,偶尔还加点B族和复合片。她觉得自己吃得并不算多,“都是按说明书来的呀”。

可问题就在这儿。她吃的剂量虽然“合法”,但她根本没意识到,某些脂溶性维生素并不会像水溶性那样随尿排出,而是可以在身体里“慢慢积攒”——就像往瓶子里倒水,总有一天会满出来,甚至溢出来,最后把瓶子撑破。

小刘在某天突然出现恶心、黄疸、疲倦、食欲下降、肚子发胀等症状,一开始还以为是肠胃炎,但检查结果却让所有人大吃一惊:肝酶升高,胆红素飙升,最终确诊为药物性肝衰竭。医生进一步追问用药史后,才发现罪魁祸首是她长期服用过量维生素A和D。

“维生素有毒”?这事儿咋听着这么颠覆?

“维生素有毒”?这事儿咋听着这么颠覆?是不是有些人听到这儿就想说:“维生素还能吃死人?”其实这不稀奇,但我们得先把“维生素”这东西捋清楚。

维生素,顾名思义,生命所必须的微量有机化合物。但“必须”不等于“越多越好”。老祖宗早就说过,水满则溢,月盈则亏。人体对维生素的摄入,有着极其精细的“黄金区间”。多了,是毒;少了,是病;刚刚好,才是补。

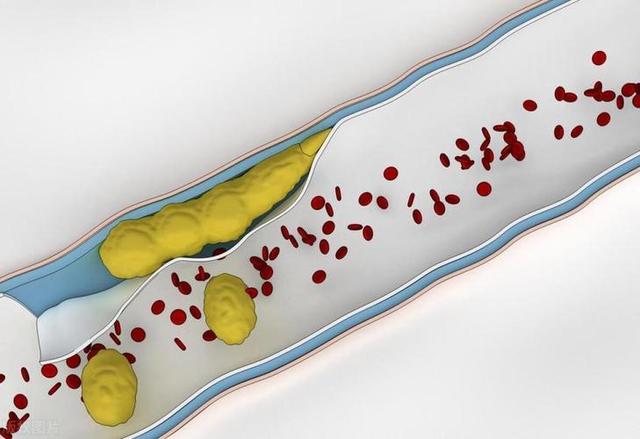

尤其是维生素A、D、E、K这四种“脂溶性维生素”,吃进去之后不会像维生素C那样随尿排出,而是藏在脂肪组织和肝脏里,一点点积累,最后可能反噬身体。

再举个例子:维生素D中毒病例在近几年增加了好几倍,不少人本来是冲着“补骨骼”“防骨质疏松”去的,结果肾功能衰竭、血钙升高,反而落得一身病。

吃维生素,怎么就变成了“自投毒”?背后有啥医学原理?我们不妨从肝脏这个器官说起。肝脏是个化学加工厂,负责代谢、解毒、合成蛋白。它处理你吃进去的药、酒、营养素,样样都得过它一手。而脂溶性维生素,尤其是维生素A和D,代谢的主要场所就是肝脏。

当维生素A摄入过多时,肝脏的酶处理不过来,就会形成“代谢杂质”——这些杂质积在肝细胞里,干扰细胞功能,引起炎症,最终可能导致肝细胞坏死。

维生素D则更“阴险”。它控制着身体对钙的吸收,摄入过多后,会让血钙升高,形成“高钙血症”,进而导致肾脏负担加重、心律不齐、意识模糊等问题。

维生素不是糖丸。它是药,是调节剂,是一把双刃剑。

为啥大家都觉得维生素吃不坏人?这得从20世纪保健品文化说起。上世纪80年代,美国掀起了“营养保健热”,大量维生素广告充斥电视、杂志。中国也紧随其后,大量宣传“增强免疫力”“抗氧化”“抗衰老”的说法铺天盖地。

现在的年轻人,尤其是“成分党”,对维生素的迷信更甚。

打开小红书、抖音,搜索“维生素”,你会看到无数博主在推荐“美白三宝”——维生素C、E和谷胱甘肽;或者“抗老三剑客”——A、E、辅酶Q10。一些人甚至把维生素当“日常标配”,不吃都心慌。

但问题是,这些产品很多没有医生建议,更没有个体化依据。每个人的身体状况、饮食习惯、吸收能力都不同,怎么能一刀切?

民间也有“补一补”的习惯,这些知识是不是该更新了?中国人讲究“食补”,但现代人更信“药补”。很多中老年人有个根深蒂固的观念:“吃点维生素总没坏处。”

可真相是,维生素不是包治百病的“仙丹”,而是一种精细调节体内反应的化学物质。

比如很多人爱买“复合维生素B”,号称“提神醒脑”。但其实如果你饮食正常、没严重压力,根本不需要额外补充;维生素C,确实对免疫系统有帮助,但过量可能导致肾结石;维生素E的抗氧化作用也有前提,剂量过高反而增加出血风险。

关键是,吃维生素前,你知道自己缺哪种吗?你测过血吗?你了解自己每天从食物里摄入多少吗?

那到底哪几种维生素最容易“吃出事”?咱们不玩吓唬人的套路,只说实话。根据临床经验和研究数据,最容易“吃出问题”的维生素主要有以下三种:

维生素A:过量可导致头痛、恶心、脱发、肝损伤,长期高剂量甚至影响胎儿发育。

维生素D:过量会导致高钙血症、肾结石、心律紊乱,严重时可能死亡。

维生素E:高剂量可增加出血风险,尤其是与抗凝药物合用时,可能引发脑出血等严重后果。

这三种都是脂溶性的,容易在体内蓄积,极易超标。

医生怎么看?不是不让你吃,但你得有个“量”作为医生,我从不反对病人补充维生素。但前提是“有证据、有需求、有监测”。

比如:

孕妇确实需要补充叶酸;

北方冬季日照少,某些人群可能要补点维生素D;

老年人骨质疏松,适当补钙和维生素D是合理的。

但你不能盲目跟风,听人说“抗老”“护肝”“护眼”就天天吃。任何补充剂,超过生理剂量都可能变成“毒品”。

那怎么才能避免吃出问题?有没有实用点的建议?不啰嗦,给你几个我在门诊最常讲的“土办法”:

别听广告听医生:产品再贵、包装再精致,没医生建议别吃。

不测不吃:先验血,看有没有缺,然后再决定是否补。

吃药不如吃饭:大多数维生素,通过正常饮食就能补足,比如吃点动物肝脏、深绿叶蔬菜、坚果、鱼类。

定期复查:尤其是长期服用者,建议每3-6个月查一次肝肾功能和血钙。

记住一句话:维生素不是糖,是药,是精细调节的工具,用对了是辅助,用错了是负担。

一句话总结:别把维生素当成“日常零食”来吃维生素是好东西,但它不是万能的。无论是年轻人想“养颜抗老”,还是中年人想“防病强身”,都应该建立在科学判断和真实需求的基础上。医生不是反对你吃维生素,而是反对你“啥都不查,啥都不懂,就盲目吃”。

参考文献:

[1]王志强, 刘颖, 张华. 维生素A摄入过量对肝功能的影响[J]. 中国临床营养杂志, 2023, 31(4): 225-229.[2]李雪, 陈建国. 维生素D摄入与高钙血症关系探讨[J]. 中国实用内科杂志, 2024, 44(2): 135-138.[3]张琳, 李敏. 维生素E过量摄入与脑出血风险的相关性分析[J]. 中国神经疾病杂志, 2024, 21(5): 413-417.

以上内容仅供参考,如有身体不适,请咨询专业医生。喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。