清德宗光绪皇帝爱新觉罗·载湉(1871年—1908年),父亲醇亲王奕譞是咸丰皇帝亲弟弟,生母叶赫那拉·婉贞为慈禧皇太后亲妹妹,同治帝无子被慈禧太后立为皇帝,清朝第十一位皇帝,定都北京后的第九位皇帝,年号“光绪”,在位34年。幼年即位至亲政前,慈禧太后第二次垂帘听政;亲政后独立主持了两件事,甲午中日战争和戊戌变法,但均遭失败,被慈禧太后幽禁在紫禁城瀛台,直至去世。

光绪皇帝照片

第一、即位、亲政、大婚、归政,光绪一直处于慈禧太后的阴影之下

公元1874年(同治十三年)十二月,年仅十九岁的同治帝病情恶化,浑身发肿溃烂驾崩,并未留下任何子嗣。同治皇帝载淳是咸丰帝活下来的独子,因此并无亲兄弟,皇位一时无合适人选继承。

同治皇帝病亡

慈禧太后思索再三,选中了醇亲王奕譞(咸丰皇帝亲弟弟,慈禧太后的小叔子)和叶赫那拉·婉贞(慈禧皇太后亲妹妹)4岁的儿子载湉,就这样载湉被馅饼砸中,不知是幸运还是不幸,继承了大统。慈禧太后选择4岁的载湉一方面确实便于从小培养一个合格的皇帝,另一方面也是慈禧太后权力欲所使,可以继续垂帘听政,把控国家最高权力。因慈安太后住在东六宫的钟粹宫,史称“东太后”,慈禧太后住在西六宫的长春宫,史称“西太后”。1875年正月二十日,两宫皇太后下懿旨,爱新觉罗·载湉在太和殿举行即位大礼,慈安与慈禧两宫太后共同垂帘听政,辅政光绪皇帝。年幼的载湉继承帝位后,慈禧太后对其要求极其严格,不是学习背书就是大讲祖宗祖制,稍不满意就让载湉长跪,因此光绪帝载湉从小活在慈禧的控制、摧残、折磨和阴影之下,没有享受到一丝的母爱和父爱,只能从慈安太后那里能得到少许的安慰。据说光绪帝一生都没有笑过,是对他童年的最好诠释,从这个角度说载湉是不幸的。

4岁的载湉

公元1887年(光绪十三年)正月,17岁的光绪逐渐开始亲政,希望能摆脱慈禧太后的束缚与控制,以施展自己的政治抱负。慈禧太后非常享受大权独揽的感觉,从内心里是不想“归政”于光绪帝,因此他与慈禧太后之间的矛盾与冲突慢慢加深。公元1889年(光绪十五年),已经19岁的光绪帝按照清朝祖制该大婚了。慈禧太后为了继续控制光绪皇帝,强制把自己的亲侄女叶赫那拉氏(慈禧亲弟弟桂祥的女儿)嫁给载湉做皇后,即隆裕皇后,但光绪并不喜欢她。光绪一生最爱的是珍妃,珍妃不仅漂亮,性格刚毅,能力出众,与慈禧太后性格极其相似。起先慈禧太后还是挺喜欢珍妃的,从她身上看到了年轻时自己的影子,但在戊戌变法中,珍妃始终站在光绪帝一边,支持变法,甚至出谋划策,得罪了慈禧太后。公元1900年辛丑事件八国联军进攻北京,出逃前慈禧太后将珍妃投井杀害,享年24岁,葬于崇陵妃园寝,谥号为恪顺皇贵妃。

珍妃照片

皇帝光绪大婚后第七日,慈禧太后宣布“归政”于皇帝。光绪帝的生父醇亲王奕譞(坑儿父亲)联合王公大臣上疏慈禧,请求太后“再行训政数年”,还提出:“宫廷政治,内外并重。归政后当永照现在规制,凡宫内一切事宜,先请懿旨再于皇帝前奏闻。”慈禧太后“再三推脱”,王公大臣再三上奏,慈禧终于接受“训政”之请。《训政细则》规定:人事任用权、奏折批阅权,仍全部由慈禧太后掌控;光绪帝只是主持庆典礼仪,行政决策权仍掌控在慈禧太后手中。直到1891年,慈禧太后又“训政”两年半后,宣布正式“归政”于光绪帝。

光绪帝亲政

第二、洋务运动不彻底,国防让位于慈禧太后个人的享受,改变了国之命运

在对外两次鸦片和对内镇压太平天国、捻军的战争过程中,清朝有识之士已经意识到与西方列强的巨大差距,在同治年间就开始“以自强为目的”的洋务运动。编练新军,发展军工企业,逐渐面临经费浩大,交通、通讯落后等一系列问题的制约,认识到发展国家经济对国防和军事的重要性。

洋务运动

光绪年间,官督商办,以“富国”为目标的民用工业开始大规模兴办。1873年成立了轮船招商局,1875年设立了招商保险局,形成航运与水上保险为一体的现代运输企业。1879年,直隶总督李鸿章架设了从大沽口炮台到天津之间四十公里长的电线;1880年李鸿章在天津设立电报总局,架设了天津到上海2724公里的津沪线,电报开始广泛应用;到甲午战争前,全国电线总计达46492公里,基本形成了可达东北、西北、东南和西南的一个全国性电报网。军工企业的兴起,引起煤炭等能源日趋紧缺。1878年,直隶的开平矿务局成立,开办开平煤矿,到1884年,全国共开办12个煤矿。清廷总理衙门设立同文馆以培养外交人才,各地设立新式学校,福州船政学院、天津水师学堂与天津武备学堂,则是中国最早培养军事人才的军事学校。清政府向美国派出30名留学生,如詹天佑等人学成归国。

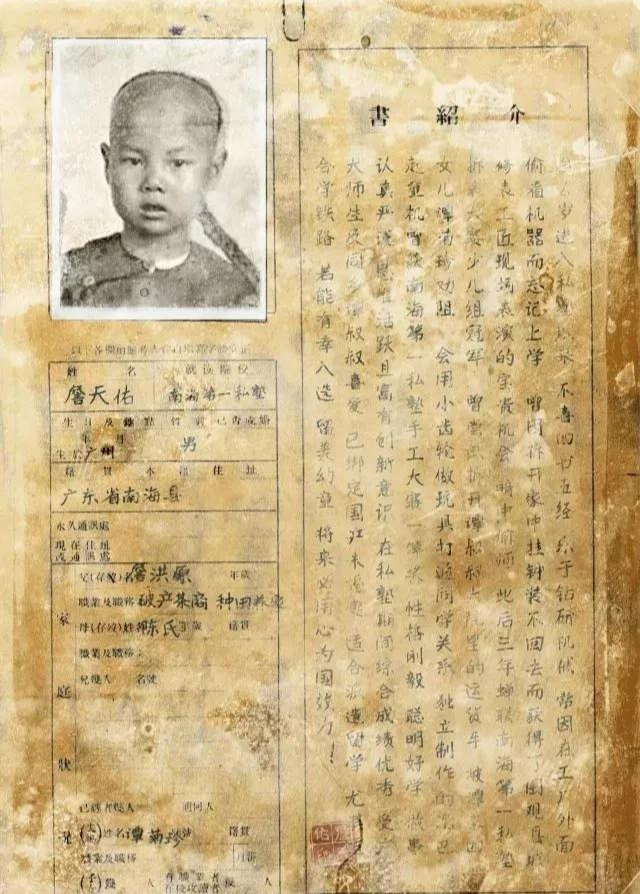

詹天佑档案

筹建海军,掌握制海权。两次鸦片战争,列强的战舰在中国沿海来去自由,使得清廷深刻认识到海军的重要性。清廷决定创建北洋、东洋、南洋三支外洋海军,任命李鸿章和沈葆桢分别督办北洋、南洋防务。其中最大的北洋水师,总共拥有大小战舰十五艘,主体战船吨位大,速度慢不灵活,但仍是世界第四大、亚洲第一大水师。本来准备购买德国吨位小、速度快、掉头灵活“吉野号”战舰的经费被慈禧太后挪用修建了颐和园,为后来甲午海战失败埋下了伏笔,导致洋务运动失败。

颐和园

第三、甲午战争,装备落后、战略失策,一场注定失败的战争

“甲午战争”是光绪帝一生独立主导的两件大事之一,也是他亲政后主导的第一件大事,但均以失败而告终。日本“明治维新”后提出脱亚入欧,把中国看成最大的眼中钉。日本全国上下军国主义盛行,积极备战,甚至很多少女自愿去做妓女挣钱支援军队建设,日本海军战舰多为最先进战舰,航速快、反应灵敏、装备好。反观北洋舰队的战舰大多建于光绪十四年(1888年)以前,设备和技术已经落后老化,虽吨位大,但航速慢、掉头慢、装备落后,号称“全球第四、亚洲第一”大水师,实则外强中干,本来李鸿章想买最新德国“吉野号”(吨位小、航速快、灵活、装备好)的经费,被慈禧太后挪用修了颐和园。

北洋水师

日本经过长期的精心策划和扩军备战,完成了侵华战争的准备。日本在朝鲜策动东学党叛乱,以此为借口出兵朝鲜。1894年,朝鲜秘密社团东学党发动起义,朝鲜国王请求中国驻朝鲜大臣袁世凯平息叛乱,李鸿章调遣2465名清军和三艘军舰驻扎朝鲜牙山,日本内阁也趁机派兵前往朝鲜,进驻汉城。六月中旬,朝鲜招抚了东学党叛乱,事件平息。袁世凯奉命与日本谈判双方共同撤兵,但日本拒绝撤兵,而是继续派遣更多的部队和战舰。李鸿章企图通过俄、英两国调停解决,遭到日本的拒绝,外交手段的希望完全破灭时,他才同意紧急派遣援军前往朝鲜。清朝租用三艘英国汽船,在三艘中国战舰的护航下向朝鲜运兵。七月二十五日,日本海军在朝鲜湾击沉中国运兵船,950名中国士兵落水而亡。八月一日,中日双方同时宣战,甲午中日战争爆发。

甲午中日战争

战争爆发后,李鸿章基于北洋舰队吨位大、老旧航速慢、不灵活、掉头困难的现实,力主采取守势,这样扬长避短,避免放大掉头困难、航速慢的缺陷。光绪皇帝年轻气盛,又不能知己知彼,亲政后总想一雪祖上前耻,一连几道诏书,要求主动出击,寻找战机。北洋水师无奈,只能按照皇上的旨意,主动出击。九月十七日,北洋舰队与日本舰队在鸭绿江口外的黄海海面相遇,双方展开激战,经过五个小时海战,以北洋舰队大败结束。虽将士用命,奈何指挥失当,装备全面落后,发生了很多可歌可泣的悲壮事件,尤其是“致远”舰在弹尽粮绝的情况下,全舰官兵在管带邓世昌的带领下撞向敌舰,全舰二百五十余人全部与敌同归于尽,壮烈殉国。中国损失四艘军舰,一千余名官兵战死,而日本只损失了一艘战舰,日本取得了黄海、渤海的制海权。1895年二月,日本从陆路攻陷威海卫军港,海军提督丁汝昌自杀,十一艘战舰被日本掠夺。至此,海上经营近三十年的北洋水师连同后方军港全军覆没,甲午战争失败。

1895年四月十七日,清廷派李鸿章在日本马关谈判,签订了《马关条约》,规定:清政府承认朝鲜独立,不再向中国朝贡;向日本赔款白银二亿两;割让台湾岛及其附属岛屿、澎湖列岛、辽东半岛给日本;开放重庆、苏州、杭州、沙市为通商口岸;日本人可以在中国开设工厂,从事制造业。《马关条约》是中国近代史上损失最为惨重的条约,割地、赔款等内容传回中国,引起了全国上下的愤怒和抗议。李鸿章作为替罪羊被贬,后又担任两广总督。

《马关条约》签订

第四、戊戌变法,战略失策、用人不当,终致失败

戊戌变法是光绪帝一生独立主导的第二件大事,也以失败而告终。甲午战争的惨败,使得一大部分高级官僚和士大夫对清朝统治产生了根本性怀疑,促使一部分仁人志士开始了探索新的救亡之路。1895年,在广东万木草堂讲学而全国知名的康有为及其学生梁启超等人,作为广东的举人来京会试,联合各省举人在松筠庵起草万言书,向光绪帝上书,要求变法,史称“公车上书”。

公车上书

光绪帝对甲午战争惨败及其痛心,两次鸦片战争败给西方列强也就罢了,甲午战争败给几千来中国的学生-弹丸小国日本及其难以接受。此时慈禧太后与光绪帝的关系还尚可,她在颐和园拉着光绪帝的手说,这一战你痛心,我比你更痛心,你要变法,只要能让祖宗留下的江山富强,我全力支持你。真实历史就是这样的,而不是从一开始慈禧就反对变法,她真实的想法是历经几十年的操劳,年纪确实大了,希望真的归政光绪帝,她就在颐和园颐养天年。只是后来康有为把光绪帝坑了,变法的矛头错误地指向了慈禧太后,导致变法失败,光绪帝被幽禁至去世。

戊戌变法

康有为(1858年—1927年),字广厦,号长素,广东省广州府南海县丹灶苏村人,学识渊博;但人品极差,而且政治上极不成熟,缺乏战略思维,自称“南海康圣人”。光绪帝几次召见康有为后,1898年六月十一日,发布《明定国是诏》,宣布变法,鼓励上下臣工讲求西学;任命康有为为总理衙门章京,得以专折奏事。改革政府机构,裁撤冗官,任用维新人士;鼓励私人兴办工矿企业;开办新式学堂吸引人才,比如现在著名的北京大学的前身就是那时成立的京师大学堂,翻译西方书籍,传播新思想;创办报刊,开放言论;训练新式陆军海军,后来的新军以及袁世凯的小战练军;科举考试废除八股文,取消多余的衙门和无用的官职,在变法的一百零三天中,光绪帝陆续颁布将近五十项法令。光绪皇帝主导的变法触及了官僚守旧派的利益,他们不断向慈禧太后进言,希望阻止光绪皇帝变法,此时的慈禧太后不为所动。但康有为政治上的不成熟害了光绪帝,他错误地把变法的矛头指向原本支持变法的慈禧太后(而非团结一切可以团结的力量,建立广泛的统一战线),而且前往在天津小站编练新军的投机者袁世凯处,劝说袁世凯支持皇帝,围攻颐和园的慈禧太后。袁世凯转身就向直隶总督荣禄告了密,荣禄趁机禀报了慈禧太后。慈禧太后大怒,九月二十一日,慈禧太后发动政变,宣布再次垂帘听政,幽禁光绪帝;废除变法新政;拘捕变法人士;康有为、梁启超出逃,戊戌六君子:康广仁、杨深秀、杨锐、林旭、谭嗣同、刘光第被处决。戊戌变法领袖中,谭嗣同的成就最高,是近代政治家、思想家和仁人志士,也是湖北巡抚(相当于今的省长)谭继洵的儿子,他本来可以逃走,但他拒绝了,他说:“各国变法无不流血而成,至于中国,就从我开始吧!”,留下那句荡气回肠的“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”,临死前曾写下:有心杀贼,无力回天”,与林旭等其他5位维新志士于北京宣武门外菜市口英勇就义。

戊戌六君子

历时103天的戊戌变法失败,但仍是一次具有爱国救亡意义的政治运动,标志着改良道路的不可行,革命成了救国的主要道路。

第五、为泄私愤,自不量力向八国宣战,导致八国联军入侵,签订《辛丑条约》

戊戌变法失败后,光绪帝和慈禧太后的关系降到了冰点,慈禧太后把光绪皇帝幽禁了还不放心,意欲废掉光绪帝另立新君,甚至开始物色新的傀儡皇帝。外国列强政府不仅支持光绪皇帝变法,还照会清廷要求慈禧太后归政给光绪皇帝,引起了慈禧太后的不满和愤怒。

义和团

就在这时,义和团运动兴起了。义和拳是活动在直隶、山东、河南地区的一个秘密社会组织,是早期反清白莲教的后裔,他们平时练习武术,极端仇视洋人和外来事物,坚决不用洋枪洋炮。1899年,山东巡抚毓贤将活跃的义和拳组织改称义和团,对他们给予半官方的肯定。慈禧对各国政府支持光绪帝的做法怀恨在心,认为可以利用这些拳民来对付洋人,因此下诏各级官员不得弹压义和团。1900年,义和团受到鼓舞,攻击洋人以及教徒,焚烧教堂和外国寓所,围攻使馆区,杀死德国公使克林德。六月二十一日,受一些献媚大臣的鼓动下,清政府慈禧太后不知量力竟然主动向八国列强宣战(辛丑事件是清廷主动宣战):“与其苟且图存,贻羞万古;孰若大张挞伐,一决雌雄。”八月,由英、法、美、俄、德、意、日、奥八国组成的联军一路攻击,从天津杀向北京,一路上义和团组成人肉长城阻挡八国联军,在洋枪洋炮的屠杀下,义和团自称八仙附体刀枪不入,手挽手念着咒语冲锋,前赴后继、一排排的倒下,直到洋人把子弹打光,才能冲过去杀几个洋人,就连法国大作家雨果都写到,这不是战争,而是屠杀。八月十四日,八国联军攻入北京城,慈禧太后裹挟着光绪帝仓皇逃往西安,路上在山西乔家大院住宿过,为了求和并下令镇压义和团,火速电令已80岁的两广总督李鸿章北上议和。

十二月二十四日,因义和团运动引发、慈禧主动宣战的八国联军入侵事件以清朝惨败、签订耻辱的《辛丑条约》而结束。《辛丑条约》规定惩办战犯、战争赔款白银4.5亿两、北京至山海关要道驻扎外国军队等条款,使得中国彻底陷入了殖民主义的深渊。

《辛丑条约》签订

第六、光绪帝死亡之谜持续近百年,确系被砒霜毒死

1908年十一月十四日,被幽禁的光绪帝突然驾崩,享年38岁,葬于河北保定易县清西陵的崇陵。第二天,统治中国近半个世纪的女强人慈禧太后也一命呜呼,归天了。这个时间差,引起了人们的无限遐想,关于光绪帝的死亡之谜的猜测持续了近百年。

直到百年之后的2008年,研究人员通过现代权威的检验手段,才证实光绪皇帝是死于砒霜中毒。研究人员对光绪遗体的头发、遗骨、衣服及墓内外环境样品进行采样,进行了反复的检测、分析。数据表明,光绪的衣领及头发上均沾染高浓度的三氧化二砷(即砒霜)。正常情况下,一般人服用砒霜60至200毫克就会身亡,而仅在光绪帝部分衣物和头发上检出的砒霜总量就已高达约201毫克,光绪帝的死因大白于天下。原来担心死后遭到光绪帝降低待遇,甚至开棺鞭尸的慈禧,先下手为强,让光绪帝死在她的前面,才放心离世。

现代医学检测光绪帝死因

佛为心、道为骨、儒为表,大度看世界;

技在手、能在身、思在脑,从容过生活。

我是@草原风大,国学弘扬者,关注我不走丢,分享国学经典和智慧,共同成长。