中了举人,却迷上了鼓捣机械

明神宗万历二十二年,即公元1594年,陕西泾阳的王徵通过了乡试,获得了举人的身份。在当时的社会背景下,这意味着他已经迈入了仕途的门槛,距离成为正式官员仅一步之遥,这是众多读书人孜孜以求的目标。

王徵并未选择立刻沿着这条常规路径继续攀登,准备更高阶的会试与殿试。他将大量的时间和精力投入到了从舅父那里习得的机械制造技术之中。根据记载,他对各类精巧机械装置的研究和实践表现出了浓厚的兴趣,其投入程度甚至超过了对科举功名的追求。

在此期间,有资料称他基于对齿轮传动原理的理解,设计出一种能够依靠内部机构驱动、无需外力即可前行的“自行车”雏形。该资料还提出,这一构想在时间上早于欧洲文艺复兴时期达·芬奇手稿中描绘的类似装置。

随着时间的推移,他对机械原理和应用的探索不断深入。到了明熹宗天启七年(1627年),已届中年的王徵迎来了一个重要的合作契机。他与远道而来的瑞士耶稣会士邓玉函(Johann Schreck)相识并展开合作。邓玉函是一位通晓西方科学知识的传教士。两人共同编译了《远西奇器图说录最》一书(通常简称《奇器图说》)。

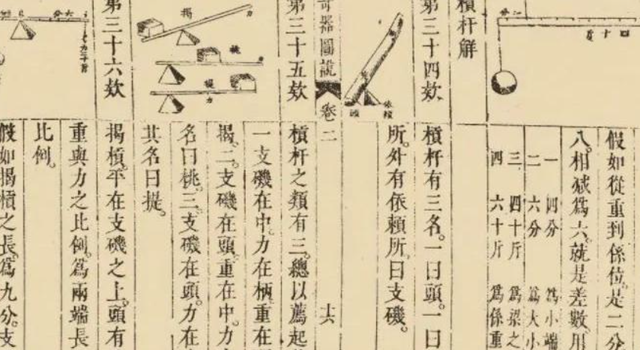

这部著作是王徵结合自身对中国传统机械技术的理解,对邓玉函口授和带来的西方机械原理、图纸进行的系统性整理、阐释和再创作。全书图文并茂,详细介绍了包括杠杆、斜面、滑轮、轮轴、螺旋、劈(楔)等在内的多种简单机械原理及其组合应用,并配有五十七幅精美的机械图谱,展示了如水力驱动的锯、磨,用于提水的多种机械(如阿基米德螺旋泵、鹤饮),以及钟表、起重装置等。

尤其引人注目的是,该书的第三卷中,记载了一种被描述为“以水汽驱轮”的装置概念。后世研究者认为,这可能是关于利用蒸汽作为动力来源驱动机械运转的最早设想之一,触及了后世蒸汽机的基本原理。

登州城头,眼看心血付东流

时光流转至明思宗崇祯四年,即公元1631年。此时的王徵已步入仕途,担任了重要的军事职务——登莱巡抚孙元化麾下的“辽海监军道”,负责登州(今山东蓬莱)地区的防务与军械事宜。

正当他在登州履行职责之际,一场突如其来的兵变彻底打乱了他的工作和生活,并给他带来了难以弥补的损失。这一年冬天,原明朝将领孔有德、耿仲明在吴桥发动兵变,随后率部攻陷登州,史称“登莱之变”。这场叛乱不仅导致登州城失陷,大量军民伤亡,时任巡抚孙元化被俘(后被处死),更对王徵个人的心血造成了毁灭性的打击。

在登州陷落的混乱之中,王徵多年积累的研究成果遭遇了劫难。据称,他精心绘制的“连发弩机”图纸——一种可能具备连续发射能力的先进弩箭设计——在此次动乱中被叛军劫掠而去,下落不明。

更为严重的是,另有说法指出,为了向新的投靠对象(后金,即后来的清朝)或者寻求外部(如荷兰等海上势力)的支持与合作,叛军首领孔有德将在城中搜掠到的、装有王徵另一部重要手稿《新制诸器图说》的铁箱,当作了示好的“礼物”或交易品。

这部未刊印的手稿中,记录了王徵独立设计的多种新式器械,其中就包括了一种被称为“代耕架”的机械,据推测可能是一种半自动化的、能够节省人力的犁地或播种装置。这些凝聚了王徵长期观察、思考和实践的原创设计图纸与详细说明,就这样在战火纷飞中散佚,最终流向欧洲。

景天阁里,中西合璧藏巧思

经历了登州兵变的劫难和明末愈发剧烈的社会动荡,王徵最终得以脱身并返回故乡陕西泾阳。步入晚年的他,并未完全消沉。根据记载,他将相当一部分精力投入到了一项特殊的工程建设中——在家乡修建一座名为“景天阁”的建筑。

景天阁在整体上遵循了中国传统的木结构建筑风格,但在内部结构和某些构件上,巧妙地运用了他在编译《远西奇器图说录最》时深入研究过的西洋钟表和机械原理,特别是齿轮传动系统。这种尝试将西方精密机械的原理融入本土建筑实践的做法,在当时是极为罕见的。

有资料称,在这座建筑的飞檐等部位,还隐藏着他设计的名为“轮壶”的装置,这被认为是一种利用齿轮系运作的机械计时器,再次展现了他在机械设计和应用上的巧思与持续实践。崇祯末年,明朝统治已近崩溃,李自成领导的农民起义军席卷北方,陕西成为其重要活动区域。

当起义军兵锋指向泾阳一带时,年逾古稀的王徵面临着严峻的考验。面对即将到来的战乱和改朝换代的剧变,王徵做出了自己的选择。他没有选择逃难,而是留在了自己曾出资参与修建的天主教堂内。当时,他的面前可能还摊放着一部尚未最终完成的书稿——《两理略》。

关于这部著作的内容,后世推测可能涉及他试图调和儒家“理”学思想与天主教教义(“理”义)的哲学思考,也可能包含了他对物理学、力学原理(“物理”)的进一步探讨,或者是两者结合的产物。更值得注意的是,有资料提及这部未完成的遗稿中,记载了关于“火气自旋”的理论。

该资料的解读认为,这可能是指利用燃料燃烧产生的气体(火气)推动机件旋转(自旋)的原理,并将其视为内燃机工作原理的一种极早期阐述。据称,在生命的最后阶段,王徵似乎仍在对一种名为“自行磨”的机械进行改良。“自行磨”通常指利用水力或风力等自然力驱动的自动化石磨。有记录提到,他在相关的图纸或笔记边缘写下了一句批注:“借自然之力代人力”。这简短的八个字,精辟地概括了技术创新的核心目标,即利用自然界的力量替代繁重的人力劳动。

最终,在李自成军队围攻泾阳期间,王徵以绝食的方式殉节,或是在战乱中不幸遇难。他将自己毕生的探索、未竟的设计和对中西知识融合的思考,永远留在了那个动荡的时代。

不被重视的技术书籍

《远西奇器图说录最》(常简称《奇器图说》)堪称中国历史上第一部系统性的机械工程学著作,全书按照卷册划分,共分为六册四卷,其中前三卷为主体内容,第四卷则是附录性质的补充说明。这部作品不仅是明末中西科技交流的产物,更是中国近代物理学和机械学知识的重要记录。

这部凝聚了王徵与邓玉函心血的著作,却未能在中国本土得到充分的传承与发扬,反而在某种程度上被西方获取并利用,其背后的原因与明清时期的社会环境和统治政策密切相关。首先,封建统治阶层对科学技术的发展普遍持消极态度。

在中国古代,农业是国家经济的命脉,朝廷更倾向于鼓励民众从事农耕生产,以确保粮食供应和赋税收入。《奇器图说》中展示的机械装置虽然能提升效率,但如果大量人力转向研究和制造这些“奇技淫巧”,势必会减少田间劳作的人口,可能导致粮食产量下降,甚至威胁社会稳定。

更重要的是,统治者担心科技进步可能带来不可控的后果。比如书中提到的连发弩机或水汽驱动装置,若被进一步完善并应用于军事领域,或许会有人将其转化为新式武器,挑战朝廷的权威。历史上,火药的发明虽推动了军事技术的发展,但也曾被叛乱势力利用,这种前车之鉴使得历代王朝对技术创新保持警惕。

此外,明清两代的统治者以儒家思想为核心治国方略,强调“修身齐家治国平天下”的伦理秩序和“天人合一”的哲学理念。儒家经典注重道德教化和礼乐制度,对自然科学和机械技术的研究缺乏系统支持。《奇器图说》中那些基于西方力学和实验的知识,与主流的经学体系格格不入,常被视为“雕虫小技”或“旁门左道”,难以融入正统学术的框架。

到了清高宗乾隆年间,《奇器图说》被编入《四库全书》时,编撰者对其评价尤为苛刻,称其内容“荒诞恣肆,不足究诘”,认为书中介绍的机械原理和装置过于怪异、不切实际,缺乏实用价值。这种官方态度进一步限制了这部著作的传播和研究,甚至连带着王徵的其他成果也逐渐被边缘化。

参考资料:[1]张柏春.王徵与邓玉函《远西奇器图说录最》新探[J].自然辩证法通讯,1996,18(1):45-51

明朝如果近代科技发源地,那还不吊打鞑清?怎么连个几十万人的渔猎民族都打不过?近代英国可是吊打落后民族的存在,小编怎么解释?

孔明灯到热气球最简单都没有,臆想太多只不过是另一个阿Q