“体检报告上写着‘多发性腔隙性脑梗塞’,但自己从没感觉不适,这到底有多危险?”这样的疑问在中老年人群中并不少见。腔隙性脑梗塞,这个听起来陌生却可能悄然威胁大脑健康的疾病,正以每年新增300万例的速度吞噬着人们的健康,而其中超过60%的患者在发病前毫无察觉。

据统计,它占所有脑梗死的20%-30%,且60岁以上人群中约1/3存在此类病灶。它虽“小如芝麻”,却可能引发严重后果——从轻微麻木到失能瘫痪,甚至危及生命。

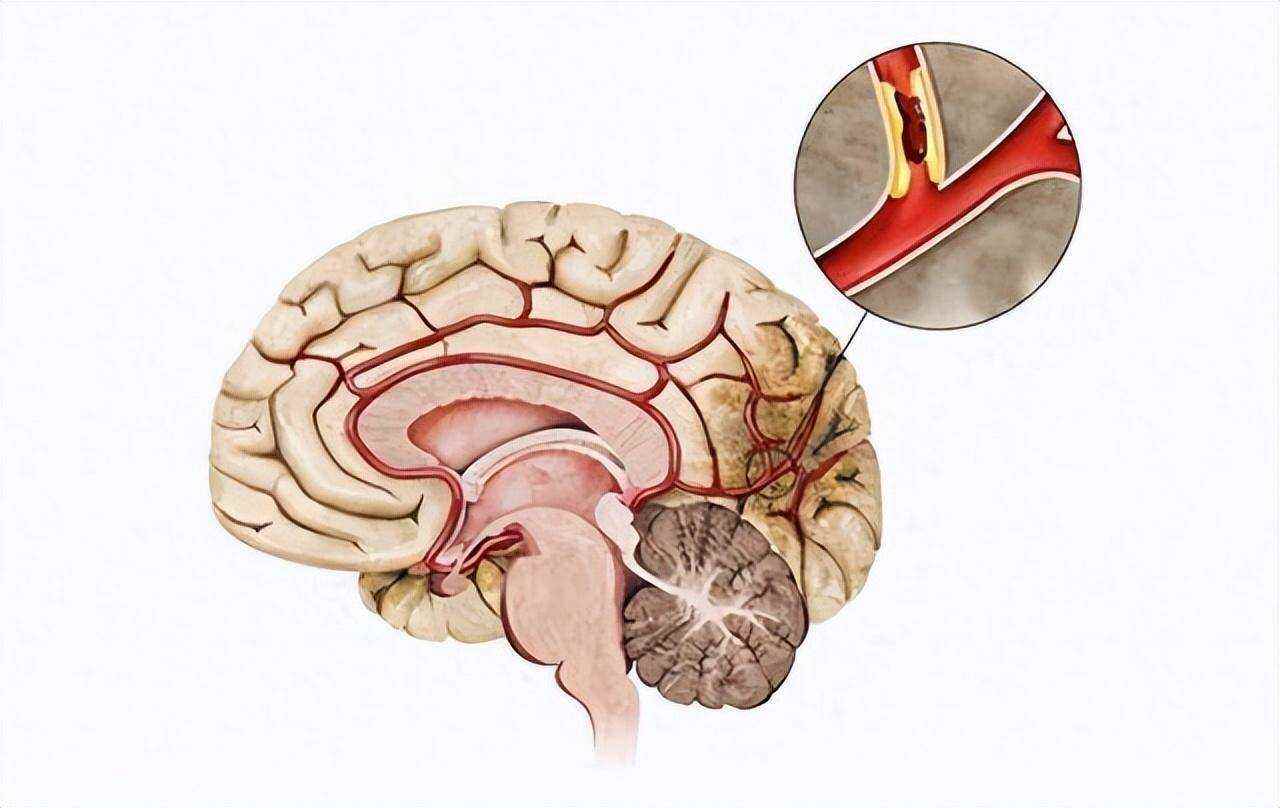

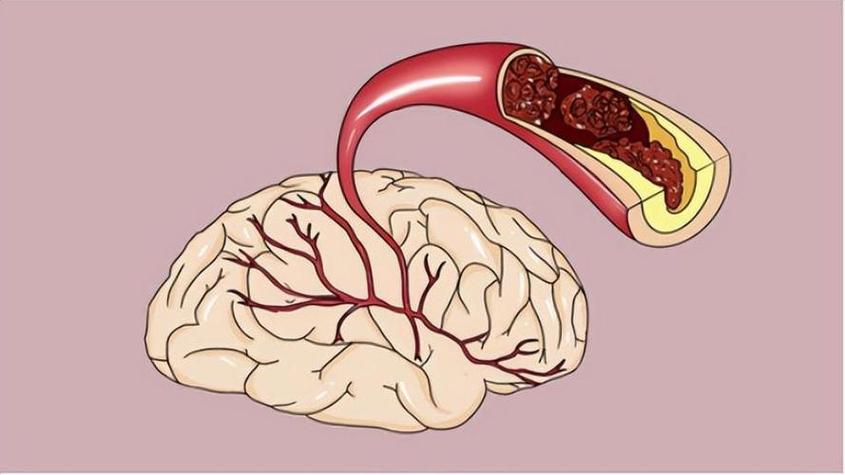

认识腔隙性脑梗腔隙性脑梗塞,这个拗口的医学名词背后,隐藏着大脑深处的微型灾难。当直径100-400μm的脑小动脉发生玻璃样变性或闭塞时,其供血的脑组织就会因缺血坏死,形成直径2-15mm的腔隙性病灶,如同精密电路板上的微小焊点脱落。

微观世界的崩塌:

1. 病理特征:小动脉硬化呈"洋葱皮"样改变,血管内皮增厚形成透明血栓

2. 好发部位:基底节区(60%)、丘脑(20%)、脑干(15%)、放射冠(5%)

3. 临床分型:纯运动型(45%)、感觉运动型(30%)、共济失调型(15%)、无症状型(10%)

这种"温柔"的脑梗往往症状轻微,但反复发作会导致认知功能下降,如同温水煮青蛙般侵蚀着脑功能。

核心病因解析

(1)高血压:头号“元凶”

血管“硬化”:长期高血压导致脑小动脉壁发生玻璃样变或纤维素样坏死,管腔狭窄甚至闭塞。

数据警示:约45%-90%的患者合并高血压,且舒张压升高是更危险的信号。

(2)动脉硬化与糖尿病

动脉粥样硬化:脂质沉积使血管变窄,血栓形成风险增加。

糖尿病“双刃剑”:高血糖损伤血管内皮,同时增加血栓风险,多发性腔梗与糖尿病密切相关。

(3)其他危险因素

高血脂:高胆固醇加速动脉硬化。

吸烟与酗酒:烟草中的尼古丁收缩血管,酒精损伤内皮功能。

年龄与遗传:60岁以上发病率显著上升,少数家族性病例与基因相关。

腔梗的狡猾之处在于其隐匿性,超过40%的患者通过体检偶然发现。当出现以下"蛛丝马迹"时,需高度警惕:

五大预警信号:

1. 肢体微恙:单侧肢体麻木(如拿筷子不稳)、面部不对称微笑

2. 语言异常:突然找词困难,说话像含橄榄

3. 感觉错乱:身体某部位异常发热或发凉

4. 平衡失调:走路如踩棉花,易绊倒

5. 认知改变:近期记忆力下降,计算力减退

高危人群画像:1. 55岁以上男性(风险是女性1.8倍)

2. 10年高血压病史者(舒张压每升高10mmHg,风险增加36%)

3. 糖尿病合并吸烟者(风险是普通人群5.2倍)

4. 高同型半胱氨酸血症患者(>15μmol/L时风险激增)

腔梗的诊断如同刑侦现场勘查,需要多手段协同作战:

诊断金三角:

1. 影像学检查:

MRI(弥散加权成像):发现急性期病灶的"火眼金睛"

CT血管成像:排查颅内动脉狭窄

2. 实验室检查:

同型半胱氨酸检测:筛查代谢异常

凝血功能四项:排除易栓症

3. 神经心理评估:

MoCA量表:早期认知障碍筛查

画钟试验:检测执行功能

关键鉴别点:

与阿尔茨海默病鉴别:腔梗认知障碍呈波动式进展

与帕金森病鉴别:腔梗缺乏静止性震颤

与多发性硬化鉴别:腔梗病灶分布符合小动脉供血区

腔梗的治疗如同抢修漏水的管道,需多管齐下:

急性期干预(发病72小时内):

双抗治疗:阿司匹林+氯吡格雷联合抗血小板(持续21天)

强化降脂:阿托伐他汀40mg/日(目标LDL-C<1.8mmol/L)

神经保护:依达拉奉清除自由基,丁苯酞改善微循环

慢性期管理:

血压调控:ACEI类药物(如培哚普利)减轻血管重构

血糖管理:HbA1c控制在7%以下,避免低血糖

认知训练:计算机化认知矫正治疗(每周3次,持续12周)

(1)血压管理“三步走”

监测:每日早晚测血压,记录波动趋势。

药物:遵医嘱服用降压药,避免自行停药。

非药物干预:减盐(每日<5克)、增加钾摄入(如香蕉、菠菜)。

(2)血糖与血脂控制

饮食调整:低GI饮食(如全谷物、豆类),减少饱和脂肪摄入。

运动处方:每周5次快走或游泳,每次30分钟。

(3)戒烟与限酒

吸烟者:使用尼古丁替代疗法或咨询戒烟门诊。

饮酒者:男性每日酒精摄入<25克,女性<15克。

定期筛查:早发现早干预

40岁以上人群:每年一次血压、血糖、血脂检测。

高危人群:每2年一次头颅MRI或CT(尤其有症状者)。

记住,大脑的健康需要终身维护。定期进行脑血管检查,就像给计算机做磁盘整理,及时清除潜在威胁。当您出现那些容易被忽视的"小症状"时,请给身体一个机会——或许,这正是阻止更大危机发生的最后窗口。

这篇文章尽管没有说用什么药。但科普的病因和病情的发展非常详细。很值得大家读一读。谢谢大夫科普。

怎么感觉说的不全对,我腔隙性脑梗是特重度脑损伤引起的

我16岁时不时感到鼻子像钳子夹到那样的,不痛就是堵的很。到47岁就发生腔梗了。不过没啥事跟正常人是一样的。时不时备点药吃吃没啥大问题。