夏朝王姓是姒(si),商朝王姓是子,周朝王姓是姬(ji)。商朝和周朝的后裔都有一部分人以王为姓,史称子姓王氏或姬姓王氏。

在中国的历史上,《史记》有三皇五帝和夏商周的记载,但据考古学专家们只发现了商代的考古物证,而对于夏朝及以前的记载,没有任何考古学发现。

因为,依据世界历史判定标准,没有考古学发现的历史不是真正的历史,也可以理解为传说(神话)或未经证实的历史。

今天我们以追根溯源的方法,依据已证实历史上的相关记载,来证明夏朝是真实存在的。

1.杞国

杞国在商朝之时,时断时续,周朝初年,又重新建国。杞国位于今河南杞县,杞国人是夏王朝之后裔,周朝时,他们保存有夏朝的礼制。

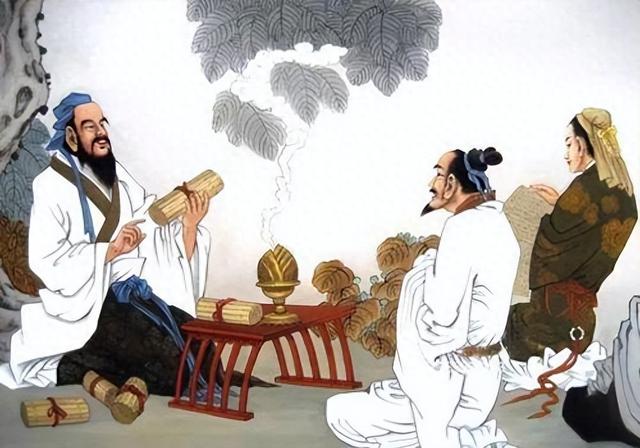

孔子研究史学时,需要寻找证据,就曾到访杞国,因为杞国对于夏朝的文字记载都散失了,因此孔子大感概:夏礼吾能言之,杞不足征也。是说,孔子知道夏礼,但是在杞国人那里证实不了。

孔子问夏礼

反推之,如果当时杞国人没有夏朝礼制,孔也就不会去杞国寻找夏礼的证据了。

2.曾国

在夏朝历史上,少康为小儿子曲烈封诸侯国,鄫国,他们是姒姓。历经商、周和春秋战国。在商朝的历史记载中,有两个诸侯国“缯”和“鄫”,鄫国位置大概在临沂,还有一个缯国应该在湖北一带。

这这两个地方都出土过很多与夏朝有关的文物。后来他们把名字改为曾国,以曾为姓。在孔子弟子中就有曾晳和曾参(曾子)。他们都是夏朝王族的后裔。

曾国遗址

3.越国

这个越国,就是历史上那个与吴国争霸的勾践所在的越国(今浙闽一带)。越国的始祖,是少康的庶子无馀。后来,越国灭了吴国,楚国又灭了越国。

当年伍子胥建议夫差越国,曾以少康灭有穷氏告诫夫差。而越国是当康的后人建的国,如果吴国不趁早灭掉它,迟早越国也会灭掉吴国的。

越国和吴国

有一句流传甚广的话:何以解忧,唯有杜康。这个杜康,就是指夏朝中兴之主少康,相传少康发明了酿酒术。

4.褒国

在关中的秦岭以南,有一个汉中地区。当年大禹治水之时,跟随他的一个首领因功受封在汉中,名褒国。这个国家历经上千年,一直到西周末年还存在。

褒国的国君为了讨好周王室,把一个美女献给周幽王,最后致使本周灭亡。这个美女就是褒姒。褒国最后被秦国所灭。

褒国的位置在汉中

5.结论

关于西方有人提出的:没有考古学依据的历史,不足信的说法,我们不能接受。

中国从古至今都是有信史的国家,西方人从来没有专门的史官和史书,他们的历史多存在于宗教教义中,或者在什么史诗里。

历史在文字和文物里

西方人的历史知识,实在没有资格质疑我们的历史。中国古人随便写出的什么《佛国记》《大唐西域记》都能成为他们研究本国历史的唯一参照书。

姒院长来了。

史记“昔三代居于河洛之间”意思是夏商周的国都在洛阳一带。夏商多次迁都,史记夏本纪有明确记载且已挖掘到遗址的夏都有许多,比如:夏禹定都颍川阳翟(今禹州),对应有禹州瓦店遗址,后迁都至阳城(今登封),对应有登封王城岗遗址,夏禹的孙子太康迁都斟鄩,之后夏又迁都数次,最后夏桀又迁回斟鄩。史记夏本纪认为斟鄩在伊洛河地区(洛河与伊河交汇后也称伊洛河),唐朝学者认为斟鄩在伊洛河所在的巩义西南,巩义西南的洛阳偃师县对应有二里头遗址应该为斟鄩。登封、巩义古代也属洛阳。巩义发现的有5300年前的双槐树遗址,是三皇五帝时代国都。偃师除了夏都斟鄩(二里头),还有个商都西毫遗址,商汤灭夏定都毫,汉书记载商汤的毫都位于偃师。史记记载商汤以毫为国都是因其先祖帝喾(五帝之一)也以毫为国都。史记周本纪、尚书等记载周武王刚灭商就与周公商定定都洛阳“宅兹中国”,周公营洛邑(洛阳)是周公主要贡献之一。当时“中国”一词仅指洛阳地区,这也是至今河南省居民口语喜欢说“中”字的原因。史记周本纪记载汉朝学者们都认为洛阳在武王灭商起就已是周朝国都。而西安地区在秦之前属于偏远地区,比如秦被中原各国称作“西戎”,即西方蛮夷

重点寻找杞鄫褒的国王墓

虞、夏、商、周·四“王”朝都是轩辕黄帝后裔·姓“姬”。