刘邦到底凭什么赢?如果说项羽是力拔山兮气盖世,那英布绝对也是个狠角色,毕竟,人送外号“亚父项梁的头号战将”。

可惜,最后还是折在了刘邦手里。

更有意思的是,这场较量中,刘邦自己并没有亲自冲锋,而是靠了一场判断精准的博弈,轻松拿下英布。

为什么英布会输?他真的比不过刘邦吗?事情远没有那么简单。

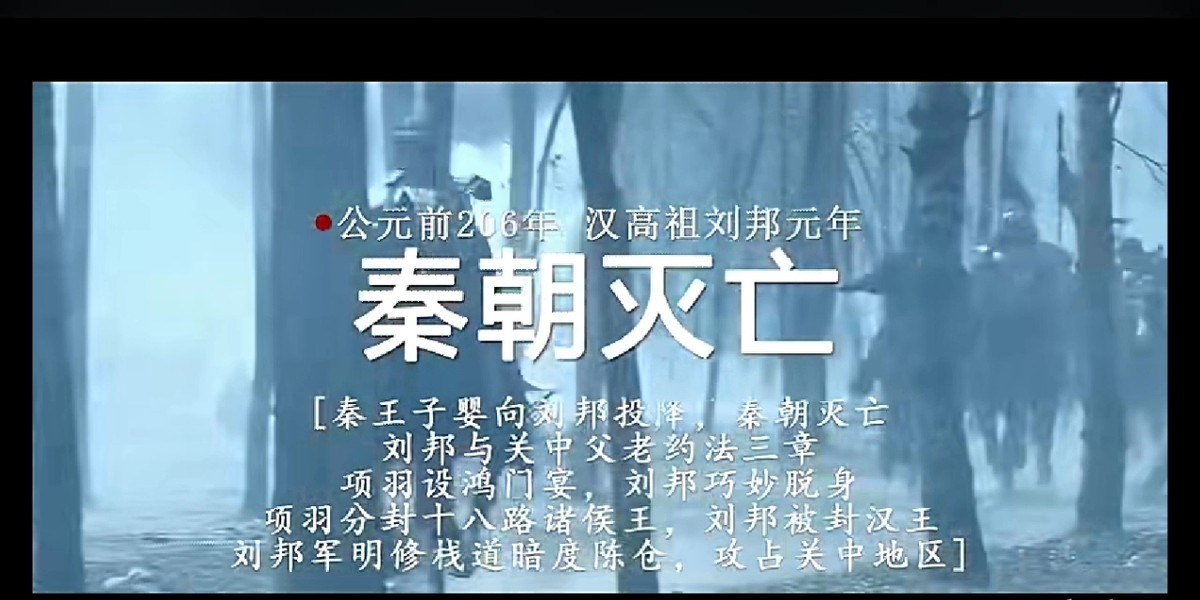

秦朝灭亡后,天下群雄并起,谁都想争一口气,但不是谁都有命吃下去。

刘邦和项羽,这两位争霸战的核心人物,一个擅长笼络人心,一个以武力称雄。

项羽失败后,刘邦登基,可他面临的问题可不比打天下时少——手下封了不少诸侯王,个个都不是省油的灯。

英布,曾经是项羽的猛将,后来投靠刘邦,被封为九江王。

可他很快发现,刘邦这皇帝当得一点都不让人省心,削藩的刀已经磨得锃亮,韩信、彭越接连被收拾,英布意识到,轮到自己了。

与其等死,不如主动出击。

他打的算盘是,先下手为强,看看能不能逆风翻盘。

说到这里,别以为英布是个愣头青。

他的军事能力不容小觑,论战场上的灵活性,绝对是当时数一数二的将才。

可惜,打仗不仅仅是比拼武力,战略眼光同样重要,而这正是英布的短板。

英布起兵的时候,刘邦并没有立刻迎战,而是先召开了一次御前会议,商量对策。

有人建议立刻派大军镇压,也有人说可以先稳住英布,伺机而动。

就在众人意见不一时,刘邦的一个幕僚薛公站出来,提出了一个关键判断。

他认为,英布并不具备持久作战的能力,关键在于他会怎么走棋。

如果英布选择以九江为基础,向吴地、楚地扩展,再进军齐鲁,那刘邦的处境就危险了;如果他选择攻占韩、魏地区,利用粮仓和战略要地进行持久战,那也是一场硬仗。

可如果英布只想着保住自己的一亩三分地,试图靠着偏远地区苟延残喘,那就等于自废武功,败局已定。

问题是,英布会选哪一条路?薛公的判断是,英布一定会选最糟糕的那条。

为什么?因为英布缺乏战略眼光,见识有限,他不会考虑长远利益,而是只想着眼前的安全感。

果然,英布最终选择了最保守的策略,试图固守两淮地区,并向南靠拢长沙王。

这个决定一出,刘邦立刻放心了。

接下来的战局几乎是按薛公的预测发展,英布孤立无援,被刘邦轻松瓦解。

短短几个月,英布的叛乱被平定,他本人也走投无路,最后被俘斩杀。

这场较量的胜负,早在英布做出决策的那一刻就已经注定了。

刘邦之所以能赢,不是因为他武力超群,而是因为他能听得进正确的意见,并且敢于押注在这些判断上。

相比之下,英布既没有长远的战略规划,也没有可靠的智囊团,最终落得失败的下场。

有人说,历史就是一场精明人与冲动者的较量。

刘邦不是最能打的,但他是最能用人的;英布不是最弱的,但他是最看不清局势的。

结果,自然显而易见。