(一)

今天的我们如果到网上去搜索,能搜出一大堆古人是如何发音说话的视频。从这些视频里我们可以发现,古人说话的音调和现在几乎是完全不同的,假如我们真的穿越到了古代,那肯定是根本就听不懂古人在说什么,古人说话在我们听来就如同外语一般。

但是,现在的专家学者们却可以知晓古人到底在说什么,知道某一个字在古代读作什么。他们不仅了解明朝清朝这些距离现在比较近的朝代如何发音,甚至连古老的周朝人怎么说话他们竟然也知道。这是不是会让你感到很神奇?

你可能会想:古代也没有录音机,更没有什么古人能活到了今天,那么,现在的学者们是如何知道古人语音的呢?

这就涉及到了一门很古老的学问:音韵学。正是由于有了这门学问,所以今天的我们才能知道古人说话都是什么口音。音韵学就是一门专门研究古人怎么说话、怎么发音的学问。

那么,在没有古代录音的情况下,音韵学家们是如何搞研究的呢?下面就给大家介绍一下。

(二)

实际上,我们的古人也会标注某个字发什么音,只是这些标注有时候反而把人给绕迷糊了。

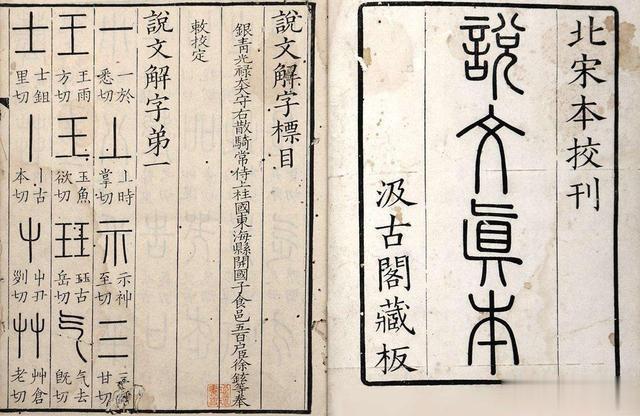

在我国东汉时期出现的第一本字典《说文解字》中,已经开始给每个字标注读音了。

《说文解字》的作者许慎在当时主要采用的是“直音法”,也就是一个读音相同的字来标注,比如“璐”这个字,他会标注到“从玉路声”。也就是说,这个字要读作“路”。

但是有的字找不到读音完全相同的另一个字,许慎就只好采用“读若法”,也就是找一个读音相近的字来标注。比如“珛(xiu)”这个字,许慎找不到读音完全相同的字,他就只好标明“读若畜牧之畜”,意思是这个字的发音和“畜牧”的“畜”差不多。

后来,到了东汉末年,或许是受到了天竺高僧们的影响,有人发明了“反切法”,实际上就是拼音法。

当时的人们会拿出两个字来标注一个字,比如“贡”这个字,被标明为“古送切”。这意思就是,“古”的声母加上“送”的韵母,拼在一起(反切)就是“贡”的发音。

到了唐朝,又出现了四声,也就是平上去入四个声调。这样一来,人们在用反切法注音的时候,还会加上声调。

(三)

当然了,不管是什么读若法,还是反切法,对于今天的我们来说,还是完全不管用。就比如许慎说的那个“珛”字“读若畜牧之畜”。那么这个“畜”字在东汉的时候发什么音呢?以此推论起来,我们还是不知道古人是如何发音的,不管怎么说,“反切法”这个东西和欧洲的字母、音标还是不一样,它总是在变,随着时间的推移,我们就不知道它到底该“读若”什么了。

于是,这时候音韵学家就正式登场了,音韵学也就诞生了。

音韵学古已有之,但是到了清朝才发展到了一种巅峰状态,变成了一门显学。这主要是因为清朝文字狱太厉害,知识分子动辄得咎,一个不小心就有灭门之灾。因此,大家只好钻进故纸堆里去咬文嚼字。整个国家最聪明、最有学问的人都来钻研古人如何发音,结果就把这门学问搞得登峰造极、危乎高哉。后来到了民国时期,到了章太炎、黄侃、曾运乾等大师这一辈,可以说就把音韵学给彻底研究透了,后人几乎再也搞不出什么太大的进展了,只能做些边边角角的补充。

那么,清朝乃至民国的那些大师们是如何琢磨出古人是怎么说话的呢?

(四)

大师们手中有几大法宝。

第一个就是历代的韵书。

从东汉那个时候起就有了注音方法。后来到了宋代,官修的权威性韵书也出现了,元朝明朝同样也是如此。

虽然单纯有了韵书也不可能知道古人的发音到底是什么,但这个韵书属于一个基础性的东西,有了它做标杆,我们才能找来旁证,证明古代的发音到底是怎样的。

第二个是方言。

有许多方言还保持着古音没有变化,特别是一些偏僻、封闭的地方,保留着很多古代的发音。比如福建这个地方,由于到处都是山地,所以比较闭塞,语言变化很少,是研究音韵学的良好标本。

同样的道理,广东话里面保留的古音也非常多。

在研究古音这方面,藏族所使用的藏语具有出乎意料的价值。藏语同时受到印度梵文和中国汉语的影响,它本身属于一种拼音文字,同时又在一千多年的历史进程中吸收了大量的汉语词汇。由于青藏高原的特殊地理环境,导致很多古音被保存得非常完美。即使是已经失传的古代词汇,通过藏文的拼音也能知道它从前的发音。

第三个是诗词的押韵规定。

传统的诗词都要押韵,押韵的字被称为“韵脚”。我们读某些古诗的时候,可能会觉得它并不押韵啊,其实那就是我们用的是今天的语音。如果换成古音,那它就会押韵了。

比如杜甫的诗“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”,“哀”和“回”在今天并不押韵。这时候,我们根据一些现存的方言,就可以推断出“回”这个字在唐朝那时候是发“怀(huai)”这个音的。

第四个是佛经。

佛经原本是用印度的梵文写成的,而梵文则是一种拼音文字。佛经被译为汉语之后,保留了大量直译的文字,像“佛陀”、“菩萨”等等都是如此。

这样一来,只要对照一下梵文,我们就可以知道很多汉字在译经的时代都是发什么音。

(五)

以上列举的那些研究方法,咱们介绍起来很简单,但是要实际操作起来就非常费事了。那是需要用水滴石穿、铁杵成针的功夫,一点一点地钻研,每个字都要费尽心机地琢磨,这才有可能取得成果的。

经过顾炎武、江永、戴震、王念孙、段玉裁直至章太炎等数代人的努力,音韵学已经是硕果累累,成就非凡。正是因为这些大师们的努力,我们今天才能在网上听到古人是如何说话的。