有人说,“影视剧里的穷人越来越不像穷人了。”这话听起来刺耳,却让人深思。一部以农村为背景的剧,到底该怎样才算真实?最近,央视新剧《陌上又花开》就因为“假穷人”争议陷入了舆论漩涡。

“假穷人”现象引发全网吐槽

打开弹幕,满屏都是观众的愤怒。“这女主抡锤子的表情是在演偶像剧吧?”“剧组是不是觉得农村人就该穿高定?”这些评论看似夸张,却直指问题核心——剧集脱离现实,观众无法代入。

从女主的韩式水光肌到群演统一抹灰的形象,这部剧的每一个细节都像是在告诉大家:“我们拍的不是农村,而是‘理想化’的农村。”更别提那些让人出戏的道具,比如9.9包邮的暖水壶、镶金边的茶杯。观众忍不住调侃:“这是80年代的农村还是现代的农家乐?”

这种悬浮感让本该接地气的剧情变得毫无说服力。农村题材剧需要的不只是故事,更是对生活的尊重。如果创作者连最基本的现实都忽略,观众怎么可能买账?

悬浮的背后,是创作者对真实的漠视

为什么现在的农村题材剧总给人一种“假”的感觉?答案其实很简单——创作者离生活太远了。

导演和编剧有没有真正走进过农村?他们是否了解那个年代人们的生活状态?从《陌上又花开》的种种问题来看,答案显然是否定的。没有深入体验,自然拍不出真实感。相比之下,《山海情》之所以能打动人心,正是因为团队花费大量时间扎根基层,和当地居民同吃同住。

此外,成本分配的不均也暴露了影视剧制作的短板。演员片酬占了大头,留给服化道的预算却少得可怜。于是,我们看到的是精致的妆容、廉价的道具和不伦不类的布景。有网友直言:“买粉底液的钱比买道具还多,这剧能好看才怪。”

观众的眼睛雪亮,市场也需要反思

影视剧的本质是什么?它不仅是娱乐产品,更是文化载体。然而,近年来,一些创作者似乎忘记了这一点。为了迎合所谓的市场需求,他们将贫困角色包装成“滤镜下的完美”,却忽略了真实的力量。

但观众真的会接受这样的“伪贫困”叙事吗?显然不会。尤其是五六十岁的中老年群体,他们本身就是农村生活的亲历者,对剧中的细节尤为敏感。至于年轻人,虽然对真实性要求稍低,但也期待作品能够带来新鲜感和共鸣。遗憾的是,《陌上又花开》两头都没抓住,最终只能收获差评一片。

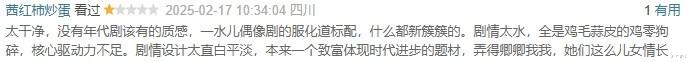

值得注意的是,随着社交媒体的普及,观众表达意见的渠道更加多样化。豆瓣评分、微博热搜、弹幕吐槽……这些平台的存在让“悬浮剧”无处遁形。如果你的作品无法打动人心,那就只能面对市场的冷酷审判。

真实,才是打动人心的力量

回望过去,那些经典的农村题材剧为何能够经久不衰?答案只有一个字——真。无论是《盲井》里的矿工兄弟,还是《山海情》中的移民故事,它们的成功都源于对生活的深刻洞察。

真实并不意味着丑陋或单调,而是一种力量。它能让观众看到平凡生活中的闪光点,也能让人感受到人性的温度。正因如此,观众才会对《山海情》赞不绝口,对《乡村爱情》津津乐道。

相反,靠滤镜和修图堆砌出来的好看,终究只是表面功夫。当观众看穿了这种“伪贫困”的把戏,他们便不会再为此买单。影视剧要想赢得市场,就必须回归本源,用心讲述好每一个故事。

影视行业的未来在于责任与担当

这次《陌上又花开》的失败,其实是整个行业的一面镜子。它提醒我们,创作者肩上的责任远比想象中重大。一部剧不仅影响观众的情绪,还会影响他们对社会的认知。如果影视剧一味追求流量和热度,而忽视了真实性和责任感,那么它注定会失去观众的信任。

与此同时,观众的需求也在悄然发生变化。他们不再满足于浮夸的表演和虚假的布景,而是渴望看到更多贴近现实的作品。影视行业能否顺应这一趋势,推出更多打动人心的佳作,将成为其未来发展的关键所在。

你眼中的“好剧”是什么样?

最后,想问问大家,你印象最深的一部农村题材剧是什么?它为什么打动了你?是《山海情》里移民奋斗的坚韧,还是《乡村爱情》中乡里乡亲的幽默?抑或是其他作品中的某个瞬间?

欢迎在评论区留言,分享你的看法。同时,不妨思考一个问题:影视剧究竟应该追求真实,还是可以在一定程度上进行美化?

希望影视行业能从这次争议中吸取教训,用更多优秀的作品回馈观众的信任。毕竟,只有真实的故事,才能拥有长久的生命力。