2023年10月的一个深夜,谢岳的直播间突然涌入三万观众。这个普通父亲颤抖着举起身份证的模样,让我想起去年孙海洋在认亲现场攥紧儿子手腕的瞬间。数字时代正在重塑寻亲故事的面貌——当谢浩男在镜头前唱起《父亲》时,实时弹幕里飞过的不仅是"破防了"的感慨,更折射出当代中国数万个离散家庭正在经历的情感地震。

谢浩男被拐那年,街边的录像厅还在播放《泰坦尼克号》,诺基亚3310尚未面世。当他在山东聊城的养父母家中吃着馒头长大时,四川老家的妹妹正在学习用煤炉煮饭时别让火星溅到寻人启事。这种时空错位造就了当代中国最特殊的情感样本——血缘连接的亲人,却活在完全不同的时间维度里。

公安部2023年数据显示,全国当年找回的410名被拐儿童中,像谢浩男这样与原生家庭分离超过20年的占比达37%。这些家庭重聚时面临的不仅是记忆断层,更是情感系统的版本冲突。谢浩男脱口而出的四川话带着山东口音,就像他手机里保存的麻辣火锅照片旁,总跟着几张家常烙饼的存图。

心理学教授李玫瑾团队的跟踪研究发现,被拐儿童回归后的前六个月存在"情感时差期"。这个阶段,他们的大脑需要同时处理两套记忆编码:养父母给予的生存记忆与原生家庭的情感记忆。谢浩男在直播中下意识搂住妹妹的肩膀,却在父亲伸手时微微后仰的身体语言,正是这种认知冲突的具象化体现。

2009年"扑克牌寻亲"的吴家雨,2021年通过AI跨年龄识别的郭刚堂,到如今谢岳的直播澄清——寻亲家庭的社会支持系统正在经历革命性变化。打拐民警张宝艳的工作笔记里记录着这种变迁:从最初全靠人海战术张贴启事,到现在DNA数据库+人脸识别+短视频传播的三维作战。

但技术的温度需要制度来保温。2023年新修订的《未成年人保护法》增设"被拐儿童心理康复专章",要求基层社区配备专业心理咨询师。在深圳,首个"回家者联盟"已经聚集了27个寻亲家庭,他们每周举行的故事分享会,某种程度上重构了传统宗族社会的互助功能。

这个支持网络里最动人的,是那些自发组织的"姐姐联盟"。谢家大妹妹加入的微信群里有三百多个类似遭遇的女孩,她们分享着如何帮父母学习视频剪辑,怎么在认亲现场控制情绪。这些在寻亲阴影下早熟的女孩们,正用互联网时代的智慧修补着家庭的记忆拼图。

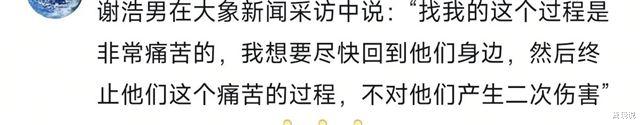

当谢浩男在直播间哽咽着说"要终止父母的痛苦"时,他无意中触及了创伤心理学的最新发现——第二代寻亲子女往往具有超常的情感承载力。加州大学2023年的研究报告显示,这类人群的共情指数比普通人群高出42%,但同时也伴随着更高的焦虑因子。

这种特质在谢家大妹妹身上呈现得尤为明显。她像程序员修复BUG般梳理着家庭关系:教父亲使用直播美颜功能,帮弟弟注册短视频账号,甚至建议母亲把寻人日记改编成有声书。这些数字化自救,实则是将创伤记忆转化为新的情感链接。

更值得关注的是文化认同的重构过程。谢浩男坚持在社交账号标注"四川谢浩男",跟着短视频博主学习方言儿歌,这种看似笨拙的努力,实则是重建身份认同的微观实践。就像他在采访中说的:"辣味可以慢慢适应,但血脉里的盐分早已注定。"

结语:当重逢成为新起点认亲现场相拥而泣的镜头之后,才是真正的故事开端。谢浩男一家在直播间里的泪水,不仅冲刷着24年的艰辛,更浇灌着新生的亲情幼苗。当我们为这个家庭的坚韧感动时,或许更该思考:如何让三千多个尚未团圆的家庭,也能搭建起自己的情感重建系统?

在东莞的城中村里,我看到过一幅未完工的墙画:左边是父母举着寻人启事的黑白线条,右边是全家手绘的彩色笑脸,中间过渡带还空着大块留白。这或许就是所有寻亲家庭的共同隐喻——他们正在用当下的每一刻,填补那些被偷走的岁月留白。而我们要做的,不只是见证这些填补过程,更要成为支撑画面的那面墙。