引言:

1953年深秋,福建永定县的一位普通农民陈添裕收到了一封来自北京的加急电报。电报的内容令整个村子沸腾:毛主席亲自邀请这位农民赴京观礼。这封电报背后,藏着一段鲜为人知的历史往事。1929年,正值人生至暗时刻的毛泽东,化名杨子任来到永定县牛牯扑村养病。在一次敌军的围剿中,是年轻的陈添裕背着身患疟疾的毛主席,穿越荆棘丛生的山路,躲过敌人的追捕,最终护送至安全地带。24年后的这封电报,正是对这段患难之交的深情回望。

大纲:

一、毛泽东在闽西的秘密岁月

1929年毛泽东离开红军领导岗位的背景

化名杨子任来到牛牯扑村养病

在当地开展革命工作的点滴

二、生死攸关的紧急转移

土豪张克识告密事件

中秋之夜敌军的突然包围

疟疾发作时的危急时刻

三、陈添裕的机智与担当

倒穿草鞋的智慧之举

蜘蛛网洞穴的巧妙脱险

背负毛主席翻越十里山路

四、二十四年后的重逢

1953年的特别邀请

毛主席对救命恩人的深情回报

革命友谊的历史见证

1953年,福建一老农接到急报:毛主席邀请他赴京,什么原因?

1953年深秋,福建永定县的一位普通农民陈添裕收到了一封来自北京的加急电报。电报的内容令整个村子沸腾:毛主席亲自邀请这位农民赴京观礼。这封电报背后,藏着一段鲜为人知的历史往事。1929年,正值人生至暗时刻的毛泽东,化名杨子任来到永定县牛牯扑村养病。在一次敌军的围剿中,是年轻的陈添裕背着身患疟疾的毛主席,穿越荆棘丛生的山路,躲过敌人的追捕,最终护送至安全地带。24年后的这封电报,正是对这段患难之交的深情回望。

革命征程中的秘密驿站

1929年的中国革命正处在关键时期。这一年,由于党内出现严重分歧,毛泽东被迫离开了红四军的领导岗位,带着一腔忧思来到了福建永定县。

山城永定群山环绕,土楼林立。毛泽东化名杨子任,住进了牛牯扑村的华兴楼。当地百姓将"杨子任"听成了"杨主任",便都亲切地称他为杨先生。

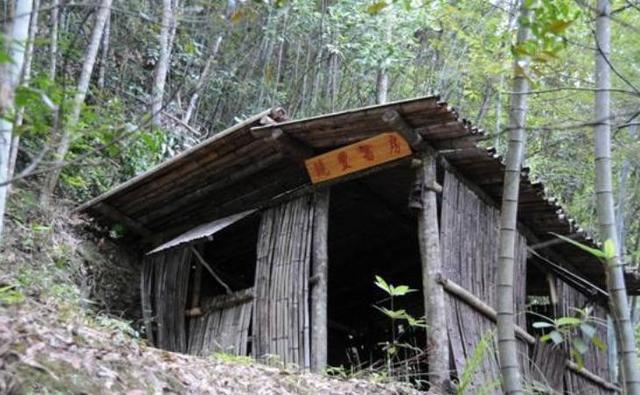

闽西的秋冬季节潮湿阴冷,毛泽东不幸染上了疟疾。地方党组织为了保护他的安全,在深山中搭建了一间竹寮。

这间简陋的竹寮被毛泽东风趣地命名为"饶丰书房"。在这里,他一边与疾病抗争,一边思考着中国革命的前途。

身患疟疾的毛泽东并未被病痛击倒。每当身体稍有好转,他就走访农户,了解当地的土地革命情况。

在他的指导下,永定地区的革命工作蓬勃开展。各个乡村相继建立了苏维埃政权,工农武装力量不断壮大。

牛牯扑的村民们很快发现,这位杨先生绝非等闲之辈。他讲课时总是条理清晰,对革命道理讲得深入浅出。

更让人钦佩的是,这位学识渊博的杨先生从不摆架子。无论是对着乡亲们还是地方干部,说话都和气亲切。

当地党组织派驻了警卫连专门负责保护工作。粟裕亲自带领警卫人员,昼夜守护在毛泽东身边。

县委组织部门还安排了一批可靠的同志负责接应工作,确保毛泽东的日常起居和安全。这些细致的安排,为后来的危机时刻埋下了重要伏笔。

虽然身处逆境,但毛泽东始终保持着革命乐观主义精神。他在竹寮中研究军事,思考战略,为重返革命工作岗位做着充分准备。

这段特殊的岁月,不仅让毛泽东对闽西地区的革命形势有了深入了解,更在他与当地农民之间结下了深厚的革命情谊。这份情谊,在二十四年后终将得到特别的回应。

中秋围剿暗藏杀机

中秋节前夕,牛牯扑村笼罩在一片祥和的节日气氛中。当地干部和警卫人员也稍稍放松了警惕,准备让毛泽东在竹寮里度过一个安宁的佳节。

张克识这个本地土豪表面上装作支持革命,实则一直在暗中观察杨先生的一举一动。他发现每当这位杨先生出现,身边总有警卫人员寸步不离,且当地干部对他都格外恭敬。

这个狡猾的土豪将自己的财产被没收的仇恨深深藏在心底。他装作热心革命工作的样子,经常参加杨先生主持的会议和讲课活动。

在多次观察后,张克识断定这位杨先生身份不一般。他悄悄找到了国民党永定县民团团总林蔚民,详细描述了杨先生的特征和日常活动规律。

林蔚民听完张克识的汇报,立即意识到这位神秘的杨先生极可能就是共产党的重要领导人毛泽东。他随即将这一重要情报上报给了国民党广东大埔县长梁若谷。

梁若谷接到消息后迅速部署了一个围剿计划。他们选择在中秋节这天行动,认为节日期间红军的警惕性会降低。

9月17日,国民党调集了大埔县保安团六百余人。同时,林蔚民也纠集了十三个乡的民团配合行动。

敌军分成两路,对金丰大山展开了大规模搜山行动。一路负责封锁下山通道,另一路则直插竹寮所在的山区。

敌人采取了烧山的战术,妄图通过纵火逼迫毛泽东等人现身。大火很快席卷了整个山区,浓烟弥漫在山林间。

当地的农民们被迫离开家园,四处躲避。敌军在搜查过程中,四处打砸抢掠,给百姓造成了严重的损失。

警卫连在发现敌情后,立即启动了紧急转移预案。他们必须在敌人合围之前,将身患疟疾的毛泽东安全转移。

但计划赶不上变化,就在转移途中,毛泽东的疟疾突然发作。他浑身发冷发热,行动变得异常困难。

这时的形势已经十分危急,敌人的包围圈正在慢慢收紧。浓烟和火光照亮了夜空,暴露了转移队伍的位置。

警卫连的同志们意识到,必须寻找一条隐蔽的撤退路线。但在这种情况下,谁能带领他们安全穿越这片山区?

就在这个危急时刻,一个熟悉当地地形的年轻人站了出来。这个人就是陈添裕,他将在这场生死考验中发挥关键作用。

智破重围护送恩师

陈添裕从小在这片大山中长大,对每一条山路、每一个岩洞都了如指掌。在这危急时刻,他主动请缨担任向导,带领队伍突围。

他脱下自己的草鞋,反着穿在脚上,这样走出的脚印方向与实际前进方向相反。这个机智的办法让追兵在看到脚印时会产生误判。

夜色中的金丰大山危机四伏,敌人的火把在山间闪烁。陈添裕带领着队伍,选择了一条人迹罕至的羊肠小道。

这条小路虽然崎岖难行,却是通往安全地带的最佳路线。路上遍布荆棘和碎石,陈添裕走在前面,用身体为后面的同志清理障碍。

毛泽东的疟疾越发严重,已经无法独立行走。陈添裕二话不说,背起了这位身患重病的革命领袖。

山路陡峭,每走一步都要格外小心。陈添裕背着毛泽东,一步一个脚印地在山路上前行。警卫连的同志们则分散在四周,警戒保护。

半路上,他们发现了一个隐蔽的山洞。这个山洞入口处布满蜘蛛网,看起来似乎很久没有人进入过。

陈添裕带领大家钻入洞中暂时躲避。他仔细清理了洞内的蜘蛛网,但特意保留了洞口的蜘蛛网,这样可以让追兵认为洞中空无一人。

果然,当敌人搜索至此时,看到完整的蜘蛛网,便认定这里不可能有人躲藏。追兵的脚步声渐渐远去。

在山洞里休息片刻后,陈添裕背着毛泽东继续向前。夜色渐深,山间的火势也开始减弱。

为了避开敌人的搜索,他们只能选择最艰难的路线前进。穿过荆棘丛,跨过溪流,攀爬陡峭的山壁。

这段路程足足走了十多里,陈添裕的衣服被汗水浸透,却始终没有放下背上的毛泽东。他的双腿被荆棘划得伤痕累累,但脚步始终坚定。

终于,在黎明到来之前,他们成功突破了敌人的封锁线。陈添裕将毛泽东安全送到了指定的联络点。

这一夜的惊险经历,让陈添裕在革命史上留下了浓墨重彩的一笔。他用自己的智慧和勇气,挽救了一位重要的革命领袖。

这件事之后,陈添裕依然过着普通农民的生活,从未向外人提起过这段往事。但是这个年轻人的忠诚和勇敢,却深深印在了毛泽东的记忆中。

对陈添裕来说,这只是他为革命事业做出的一份贡献。但对中国革命的进程来说,这个普通农民的举动,却在关键时刻改变了历史的走向。

廿四载后重逢故人

1953年深秋的一天,永定县委突然接到了一份来自北京的加急电报。电报内容说,毛主席邀请陈添裕同志赴京,参加即将举行的国庆节观礼活动。

这个消息迅速传遍了整个牛牯扑村,村民们这才知道,当年那位化名杨子任的革命者竟是如今的共和国主席。陈添裕收到这个消息时,正在田间劳作。

县委立即派人接陈添裕进城,为他准备了新衣服和生活用品。当地干部还特意请来了一位理发师,为他理了发、刮了胡子。

陈添裕乘坐火车北上,一路从福建山区来到了首都北京。这是他平生第一次走出闽西大山,第一次坐火车,也是第一次来到北京。

在北京火车站,已经有工作人员在等候接站。他们将陈添裕接到了专门安排的招待所。

国庆节那天,陈添裕站在天安门城楼上,望着广场上的游行队伍,回想起二十四年前那个惊心动魄的中秋之夜。当年那个在他背上发着高烧的革命者,如今正站在他的身旁。

观礼结束后,毛主席特意安排了一次茶叙。见面时,毛主席热情地拉着陈添裕的手,用闽南话说:"老朋友,二十四年不见,你还记得那个中秋夜吗?"

在茶叙中,毛主席向身边的工作人员详细讲述了当年的经过。他说,如果不是陈添裕同志的机智勇敢,自己可能就倒在了永定的山林里。

毛主席还特意询问了陈添裕这些年的生活情况,了解到他一直在从事农业生产。他对陈添裕说,你为革命做出了重要贡献,但一直保持低调本分的作风很难得。

这次会面持续了整整两个小时,毛主席还特意让人拍照留念。临别时,他送给陈添裕一件自己的毛衣,以示纪念。

回到永定后,陈添裕依然过着普通农民的生活。但这次北京之行的经历,成为了他最珍贵的回忆。

在之后的岁月里,陈添裕经常被邀请到学校和机关单位,讲述那段革命历史。他总是用朴实的语言,将那个惊险的中秋夜娓娓道来。

永定县后来将陈添裕当年带领毛主席突围的路线辟为革命教育基地。那条崎岖的山路,见证了一段平凡人成就不平凡事业的历史。

陈添裕的故事,也成为了永定革命史上的一个重要篇章。他用实际行动证明,每个普通人都可以在关键时刻为历史作出重要贡献。

这段往事,不仅是对革命历史的见证,更展现了人民群众对革命事业的赤诚与奉献。它让我们看到,正是千千万万个普通人的付出,才铸就了革命的最终胜利。