1972年2月21日,北京的钓鱼台国宾馆到处张灯结彩,对于国宾馆的工作人员来说,这是他们每天工作的日常,平日里,经常有各国来宾受我国政府邀约来钓鱼台赴宴。但是这一天,我国政府格外重视此次的会面来宾,因为这代表着世界上两种意识形态的会晤,是中国与美国走向关系正常化的第一步,这也是美国最高领导人第一次访华。

2月的北京还格外寒冷,但依旧遮盖不住两国人民渴望友好相处的热情,而在这次美国总统访华的过程中,还发生了许多至今广为流传的趣事。

在1949年10月1日中国刚刚建国之际,我国在国际上的地位还尚未稳定,因为刚刚结束战争,百废待兴,那时中国的军事与经济实力在世界上都不起眼,加上因为我们走的是共产主义路线,因此受到了广大西方资本主义国家的敌视。

早在民国三十五年(1946年),前英国首相温斯顿・丘吉尔就在美国的富尔顿城威斯敏斯特学院发表过一场演说,内容主要是围绕着反苏联、反共产主义。演说中他运用“铁幕”一词来攻击苏联和东欧的社会主义国家,形容它们“用铁幕笼罩起来”,这场演说也是苏美冷战的开始。

而身为同样以资本主义为主的美国,一直以来对共产主义也是持反对态度。1950年至1954年间,一场名为“麦卡锡主义”的反共产主义、反社会主义的运动在美国卷起了一场惊天风暴,名为麦卡锡的极右派美国参议员,恶意诽谤抹黑共产主义人士,煽动民众集体反共。

钱学森

在此麦卡锡主义盛行期间,美国上下无数共产主义进步人士,乃至于政见不同的人都被标榜上“国家敌人”的标签而遭受迫害。例如著名的美国演员卓别林被国家驱逐;为美国研究出原子弹的奥本海默被吊销安全执照,后半身在监视与折磨中度过;后来为我国国防事业做出巨大贡献的钱学森也是在那时被美国调查,并在我国的斡旋下得以回到祖国。

同时,当艾森豪威尔政府上台,依旧推行遏制中国的政策,艾森豪威尔认为中国是美国在亚洲地区的眼中钉,因为各种原因,其认为中国迟早会崛起,而那时中国对美国的威胁将远超苏联。因此艾森豪威尔还拒绝承认中华人民共和国的建立,中国想要在联合国得到合法席位,也是这位美国总统从中作梗,始终处处给中国下绊子,并联合其盟友对中国实施经济封锁,想要以此扼杀刚刚站在世界舞台上的新中国。

也就在那时,美国国务卿杜勒斯在接受采访时还对外宣称:“我们将想尽一切办法,推翻这个政权。”

在美国人的眼中,中国就是一个务必铲除的敌人。面对西方发达资本主义国家的层层封锁,我们中国人也是非常有骨气,不卑不亢,潜心做好每一件事,在这种重重困难之下,硬生生走出了一条发展的道路来,并日渐走向正轨。

只是俗话说得好:没有永远的朋友,也没有永远的敌人。作为在同一个星球上生活的两个大国,中国和美国的土地和人口在世界上都是不容忽视的,国家要发展,时代要进步,也注定了就算立场不同,国家与国家之间也还是要走上交流的道路。

中国自建国以来一直履行的都是和平发展,共同繁荣的方针。尽管我们是社会主义国家,但我国领导人一直也明白,在当下要想进步,只有与其他国家进行合作。而美国那时作为世界上少有的超级大国,再加上二战时与我国有过共同抗击法西斯的历史基础,若是能携手共进,对两国,乃至对整个人类世界都是一件巨大的好事。而美国在国内外局势的不断变动下,对中国的态度也逐渐没有从前那般强硬,在美国开始有越来越多的人关注中国。

美国本身就有许多从中国移民过去的人,随之带去的是中国特有的事物与文化,很多美国人对中国也因此产生了浓厚的兴趣,而中美真正建交的缘由,与当时中国与苏联的关系也有一定的联系。

那时苏美冷战正处于焦灼状态,而中国本来是坚定站立在苏联的立场上的,长久以来苏联都是中国的老大哥,但是这个老大哥也有自己霸道与不合理的一面。

20世纪50年代后期开始,中苏之间开始产生日渐加剧的矛盾和冲突。这些矛盾和冲突表现在两个方面:首先,我国和苏联出现了意识形态的分歧;其次是苏联太过于蛮横,长期一直以“老子党”自居,并无礼地要求中国共产党无论在军事还是在外交上,都要以苏联为中心,以服从其苏美合作主宰世界的战略。其大国沙文主义引起中国强烈不满。

更过分的是在1958年,苏联公然提出要求:要在我国领土和领海上建立一个由中苏共同拥有并管理的长波电台以及共同舰队。这一提议明显涉及到了中国的主权,是无法商榷的问题,也是关乎国本的问题,因此当即遭到我国政府的坚决拒绝。

毛泽东后来说:中苏闹翻实际上是在1958年,他们要在军事上控制中国,我们不干。中国虽然与苏联都是信奉共产主义,但毕竟是两个国家,国家需要的是能够完全自主的发展,随着中苏在许多问题上产生越来越多的分歧,两国也走向了难以调和的道路。

也就是在这时,西方资本主义阵营的美国发现了中苏关系的变化,随即感觉到这是一个很好的机会,国内对于中国的评论也越来越暧昧,开始有意无意地向中国抛出“橄榄枝”。意图拉拢中国一同对抗苏联。

其实中国早就看出了美国的心思,而这一机会也让中国与美国反而能够拥有一个关系正常化的可能,于是中国也乐于“顺水推舟”。

20世纪60年代,理查德・米尔豪斯・尼克松成功当选美国总统,正式入主白宫。彼时,世界局势风云变幻。尼克松上任后多次表示要与中国接触,将改善中美关系作为美国政府的主要外交目标之一。1969年2月1日,尼克松正式下达指示,要求国务卿基辛格重新审视对华政策,试探与中国接触的可能性。

同时,尼克松叮嘱基辛格,让他利用出访亚洲、欧洲的机会,通过巴基斯坦、罗马尼亚领导人向中国政府传话:美国将会抵制苏联建立亚洲集体安全体系的提议,美方也不会做出任何孤立中国的举措。同年10月份,美国再次发出示好信号,停止派遣驱逐舰到台湾海峡巡逻。

毛泽东和周总理敏锐地捕捉到了美国在对华政策上的细微变化,并紧紧抓住了这个历史性的机遇。作为两国关系破冰的第一步,中国政府首先同意了美国大使与中国驻波兰代办的会面。次年国庆节那天,毛泽东更是邀请美国著名作家斯诺登上天安门城楼。第二天,《人民日报》头版发表了毛泽东与斯诺在天安门庆祝国庆典礼的大幅照片。这是中国向国际社会释放的含蓄却有深意的重要信号。

杨瑞华、迪克・迈尔斯

1971年4月,日本名古屋举行的第三十一届世界乒乓球锦标赛上,来自中国的兵乓球代表团与美国乒乓球代表团在赛中建立了友谊。赛后,中国乒乓球代表团主动邀请美国代表团访问中国,阴差阳错地打开了隔绝22年的中美交往的大门。美国乒乓球队在比赛结束后,应中国乒乓球队的邀请,来到了中国北京,一行人受到了周恩来总理的接见。正如周总理所言:“你们作为前来中国访问的第一个美国代表团,打开了中美两国友好交流的大门。”被后世称为“小球转动大球”。

5月中旬,白宫尼克松方面向北京方面表示,他准备到北京同中国的领导人进行一次直接交流,在此之前希望由国务卿基辛格先行一步,与中国方面的一位高级官员进行一次预备会议。很快,中南海方面同意了尼克松的建议,尼克松与基辛格立刻着手安排此次访华之旅。

1971年7月9日,基辛格乘坐巴基斯坦国际航空公司班机抵达北京南苑机场。当天下午,周恩来总理前往基辛格居住的钓鱼台国宾馆对其进行了拜访。这是中美两国高级领导人二十几年来的第一次直接会晤。而后,双方就尼克松总统之后的访华工作进行了交流和预演。面对周总理对尼克松1972年春天来华的邀请,基辛格代替尼克松接了下来。

7月15日晚间,尼克松出现在美国电视直播中,他向美国人民、世界人民宣布:“晚上好!我要求占用今晚这段时间,是为了宣布一件为建立世界和平而作努力的一件大事。”紧接着,尼克松在电视直播中宣读了基辛格与中国方面刚刚签订的《联合公告》,在全世界观众震惊的目光中接受了来自中国的访问邀请。

时间终于来到了1972年2月,尼克松总统夫妇携一应国家领导人终于登上了“空军一号”飞机,在夏威夷群岛逗留几天之后,向着中国径直飞来。尼克松一行先抵达了上海,稍作休息后又再次起飞前往北京。2月21日这天中午,尼克松的飞机终于缓缓地降落到了北京机场。

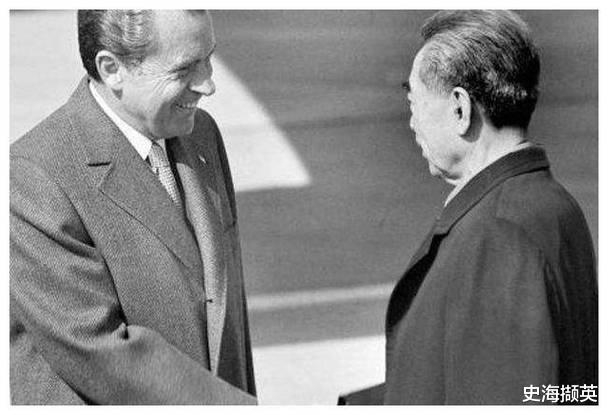

1972年2月21日,美国总统尼克松受邀访华,周总理亲自至机场迎接,在两人握手的那一刻,代表和平繁荣的王冠正式降临在两个国家之上。

尼克松访华是一件关系中美两国外交关系的大事,因此在机场早已有大批的记者在等候。而周恩来总理更是带领叶剑英、李先念等国家领导人亲赴机场,在候机厅旁边的休息室里等候。1972年2月21日上午十一点许,美国总统专机“空军一号”缓缓降落在了北京机场。当飞机扶梯降下来后,尼克松缓步走下,在距离地面尚有三四级台阶时,尼克松远远地朝着在远处迎接他的周总理伸出了手。在场所有人都屏息凝视,历史性的一幕即将出现。周总理不卑不亢,面带笑容,也伸出手等待着这只从大洋彼岸伸过来的手。在无数双眼睛和照相机的镜头当中,两只手终于紧紧地握在了一起。周总理知道,这次会面代表了美国对中国的重视,更代表着中国国际地位已经发生了根本的变化。

因为,还是十几年前的日内瓦会议上,当时的美国国务卿约翰・福斯特・杜勒斯因为轻视中方代表,拒绝了与周总理握手。而这次访问,是美方主动向中国投来的橄榄枝,中国绝对不允许遭到这样的对待,所以,尼克松主动与周总理握手。

根据对当日情形的记录,尼克松在与周总理见面的时候说道:“我们跨过了太平洋,与中国人民握手。当我们的手握在一起时,一个时代结束了,另一个时代也开始了。”周总理也发挥了自己的外交智慧回道:“你的手伸过的可是世界上最宽广的大洋,我们有25年没有来往了。”一来一回,也就是说,中美建交的新纪元开始了。

为了使总理与尼克松第一次握手的场景富有一定的戏剧性,尼克松还决定在降落北京时独自一人步下空军一号,他的夫人帕特可以出现,但必须在他身后几步,而身后的基辛格更是被嘱咐,在握手结束前不要露面。

理查德・米尔豪斯・尼克松、周恩来

这一幕历史性的握手,标志着中美两国关系的重大转折。尼克松的访华之旅,在国际舞台上掀起了巨大的风浪。中美两国走到一起,进行坦诚而富有成果的对话,为世界和平与稳定贡献了力量。这段历史,不仅是中美两国的故事,也是世界历史的一部分,留下了永恒的记忆。

而当时的周总理已经暮年,身体也多有不适,却依旧坚持打起精神迎接这一中国外交史上的重要一刻。而尼克松对周总理也是印象深刻,在他的眼里,周总理是一个待人亲切、目光炯炯有神的老人。

其实早在尼克松见到周总理前,美国总统特使基辛格就已经与周总理见过面,在他给尼克松的报告中称:“周总理不仅善于发表哲学宏论,也能侃侃而谈地分析历史,而且情商很高,会巧妙地打探对方,面对各种问题也能做到机智应答。”

在这些美国人眼里,周总理虽然已经迟暮,没有魁伟健硕的身躯,但岁月经历后带来的,是周总理神情中显露的特有的具有控制感的张力。基辛格评价过:“这使得他看起来仿佛一根上紧的发条”。

周总理的言行举止都透露着一种优雅与恰到好处,虽已苍老但不失精神气的脸上最引人注目的是那双锐利的眼睛,从眼神中透露出的是自信、沉稳与专注。

理查德・米尔豪斯・尼克松、周恩来

尼克松在听过他人的评价介绍,加上与周总理见面后,通过交流与互动,对周总理更加地敬重至极。

在后来的尼克松所写的书中曾如此评价周总理:“我与周总理除了一起吃饭、参加宴会和其他公开活动以外,正式进行单独会谈也有15个小时以上,他给我留下了4点不可磨灭的印象:旺盛的精力、周密的准备、高明的谈判技巧和遇事不慌的镇定态度。”

在钓鱼台国宾馆设宴招待尼克松一行时,那时的北京还十分寒冷,周总理身体不好,穿了一件厚大衣,到达宴会厅时尼克松已经在那了。周总理会见宾客时有个习惯,就是必须要表达极度的尊重,穿着大衣与人接触是不尊重的行为,周总理一般会在外在上与对方保持一致。

当时尼克松只穿着西装,周总理便立刻想把大衣脱下,但上了年纪行动因此不利索,尼克松见到了马上上前帮周总理脱下大衣。在场的人都吃了一惊,一个国家的最高领导人居然帮另一个国家的总理脱大衣,而尼克松也表示没有什么。尼克松后来每当提起这件事都表示:“我非常尊重周总理,为他脱大衣是自然的,也是我的荣幸。”

也正是因为两国领导人开明坦诚的交流与商讨,中美关系才真正走上友好共处的道路。

当时的毛泽东已经身患重病,大多数时间都需要卧床休养。当尼克松随周总理来到毛泽东的书房时,毛主席还是穿着正式笔挺的中山装,面容虽然看着有些憔悴,但依旧很精神肃穆。考虑到毛泽东的身体状况,中央原本计划双方交谈15分钟的时间。但毛泽东还是提前开始准备,在书房里等待了一会儿,听到门外传来了脚步声,就站起来走到门边,看到尼克松就上前,面带笑容,握住尼克松的手。

两人走进毛泽东的书房,尼克松就把带来的礼物拿了出来,是一件瓷塑天鹅,由当时美国著名的鸣禽硬瓷烧制大师马歇尔・波姆制作而成,总共就产出2件,其中的一件就由尼克松带到了中国,作为见面礼。但是瓷器瓷身脆弱易碎,没有经受住路上的颠簸,这只“天鹅”在途中,羽毛不小心折断了,后来只能强行接上。

拿出这份礼物的时候,尼克松对毛泽东表达了歉意,在场的中方高级将领面上就有些不高兴,但是毛泽东还是对此表示了谅解,笑着说道:“接上就好了,中美关系不也正在被我们接上吗?”这话一语双关,让当时有些变得紧绷的氛围立马消散了。

既然尼克松表达了他初次见面的诚意,中国人都讲究礼尚往来,轮到毛泽东送出了见面礼了,但是尼克松手中掂着那“轻飘飘”的茶叶,面上有点不高兴,不满意的话脱口而出。面对尼克松的质疑,现场的氛围有些凝滞,这时周总理再一次展现出他的外交才能。

周总理巧妙回应:“诚意可不是用斤两计算的!毛主席这可是送上了半壁江山啊!”

听到这话,尼克松十分不解,茶叶和江山能扯上什么关系呢?周总理向他解释,原来,这4两茶叶品种是大红袍,是产自武夷山的珍贵茶叶。那一年,当地总共才产出8两左右的大红袍,毛泽东就将4两赠给了尼克松,那可不就是“半壁江山”吗!

了解了内情后,尼克松面色稍解,为毛泽东的诚意感到高兴,再一次感慨中国语言文化的博大精深。

毛泽东、理查德・米尔豪斯・尼克松

之后,毛泽东和尼克松就哲学思想开始探讨起来,本来说好的15分钟根本不够,直到一个多小时之后,毛泽东与尼克松的第一次会面才宣告结束。即使发生了一些小插曲,两人仍然觉得这次见面,自己收获不小,看来是十分成功了。

当天晚上,毛泽东由于生病的原因,未能出席为尼克松举行的欢迎晚宴。周总理向尼克松夫妇祝酒。

提到酒,不得不提到中国的茅台酒,周总理当天很有兴致,当场为尼克松点燃了茅台酒,因为正宗的茅台酒,酒精纯度很高。还提到一件趣事,在红军长征途中,别说医用酒精了,就是普通酒精都很短缺,所以军医都是用茅台给伤员止痛、消炎的。尼克松听后,举杯与周总理对饮,高声赞扬红军的顽强坚韧。宴会上还安排了乐队演奏,分别演奏了两国的乐曲。这在当时还成为了一个新闻。

当晚《华盛顿邮报》就报道了一个小插曲:晚宴过后,尼克松总统还做了一件“不寻常的事”,只见他穿过宴会厅,走向正在演奏的中国乐队,向他们致谢。因为他们除了演奏中国乐曲,还表演了一首美国民歌《美丽的亚美利加》,这可是尼克松心爱的曲子。在异国他乡听到自己钟爱的音乐,尼克松当时很是触动。

细节可以改变很多,中国在迎接和招待尼克松上就很注重细节,事实说明,正是这些“小小的事情”,“俘获”了尼克松的心。

在宴会上,周总理本来还有点担心,因为西方的饮食方式和国内完全不同,尼克松根本没用过筷子。不用筷子,那很多中国菜肴就享用不了了,还想着是不是加点西方菜式,比如煎牛排、蔬菜沙拉等。结果让他惊讶的是,尼克松吃饭的时候,筷子用得可溜了,压根不用担心饮食差异的问题。原来尼克松自己透露道,为了享受中国的美食,早在来华一个多月之前,就开始练习怎么用筷子了。这个发现,让周总理又惊喜又欣慰,尼克松对这次访问也是很有诚意的。

尼克松为周总理脱下外衣

23日,周总理和尼克松在钓鱼台进行了将近一天的会谈,当时《纽约时报》上刊登了一张照片在国际社会引起了一阵轰动。照片上,尼克松心情很好地为周总理脱下御寒的大衣,两人感觉亲近了不少。

之后的几天时间,尼克松夫妇在周总理的陪同下,到了北京的长城和故宫。

但那个时节正是北京的冬季,雪下得很大,又一直不停,中方有点担心,计划好的参观计划不便出行。下雪天,可视度也不佳,对双方领导人的安保工作也有很大影响。

为了提前做好准备,周总理派了安保的负责组前往地点考察。杨德中、刘传新等人接到周总理的指示,连夜到长城、定陵等地察看。

当时大雪纷飞,路上积雪也很厚,尤其是南口到八达岭那一段路途,山路崎岖,大雪覆盖,汽车也不好通行。杨德中等人在下山的路上,吴忠的汽车就在打滑的路面上根本刹不住,和前面的车发生了轻微的追尾。但如果这段路步行的话,个人的安全也成问题。

如何保证出行的安全问题,周总理等人必须在明天之前想出解决办法,否则就只能放弃出行计划。

周总理当机立断,从大雪覆盖的路面清出一条路来。时间紧急,杨德中等人立马开始行动,先是集合了几十部洒水车,对24日出行需要行驶的路段进行分段包干,一辆洒水车负责一段路,先在地面喷洒盐水,加快路面积雪的融化,之后,又紧急发动了附近人民群众的力量,尤其是青壮年,对路面消解的雪块进行清扫。

经过工作人员和人民群众一整夜的辛苦劳作,终于将路面的大雪清理干净。这才有了第二天,看上去整齐清洁的路面。

于是,24日上午8时,载着尼克松的车队准时从钓鱼台国宾馆北门出发,浩浩荡荡地驶向了八达岭长城。

尼克松朝车窗外望去,远处是白茫茫的一片,而正驶过的路面却是光秃秃的,尼克松和他的随行记者都感到很震惊,因为他们意识到脚下的路是被中国人民冒着严寒清扫出来的。他们都被中国人的坚毅品格深深折服了。

尼克松在中国度过了后来被称为“改变世界的一周”,1972年2月28日,中美终于签署了《中美联合公报》,这次会晤算是圆满地结束了!

在尼克松访华时,他曾许下了诺言:如果他能够实现连任,他就会在第二任总统任期真正促成中美关系的正常化,听到这个承诺,中美双方都觉得这次会面很有价值了,很有可能推动中美关系前进一大步。

理查德・米尔豪斯・尼克松、周恩来

2月28日,尼克松夫妇离开中国的时候,访问团的每个人都收到了一份糖果作为礼物,那份糖果足有十斤重啊!这份礼物也是很有童趣了,不过中国送这份礼物当然是有原因的!

原来,中国接待组在招待访问团的时候,发现他们对中国的糖果情有独钟,于是他们把这个发现告诉给毛泽东,毛泽东立马叫人连夜赶制,准备糖果。这便就有了美国访问团每个人上飞机的时候,都收到了沉甸甸的糖果这一幕。

尼克松访华圆满地结束了,但是它的后续影响很大。中美两国之间停滞了20多年的交往,被尼克松访华凿出了一个突破口。就在6年后,中美发表《中美建交公报》,中美的隔绝状态彻底结束,两国开始正常地交往了。